![]()

![]()

よもやま話. 2018から~

ここでは、城に関する事柄で、

記録として書きとどめておきたい事を綴ろうと思っています。

過激な表現もあると思いますが「独り言」ですので、無視してください。

でも、本音です。

←私の命より大切な宝物な家族

←私の命より大切な宝物な家族

■目次■

下記記事タイトルを触ってください。記事までジャンプします。

| 97◆沖縄スタンプ巡り | 公開中 |

| 96◆茨城県常陸太田市 利員城ツアー | 公開中 |

| 95◆栃木市カルチャースクール | 公開中 |

| 94◆佐賀・長崎・熊本スタンプ巡り | 公開中 |

| 93◆鹿沼市役所いちご市営業企画戦略課 シカノツノタチ発信局/自分スタイルかぬまにもの申す |

頭にきたので永年公開 |

| 92◆奈良・和歌山スタンプ巡り | 公開中 |

| 91◆茨城県常陸大宮市 小瀬城図面完成 | 公開中 |

| 90◆茨城県常陸大宮市 小瀬城下図面完成 | 公開中 |

| 89◆茨城県常陸大宮市 小瀬城ツアー | 公開中 |

| 88◆茨城県常陸大宮市 河内城ツアー その2 | 公開中 |

| 87◆茨城県常陸大宮市 河内城ツアー その1 | 公開中 |

| 86◆定年退職 | 公開中 |

| 85◆発売開始だ! | 永年公開 |

| 84◆いよいよ出版だ | 永年公開 |

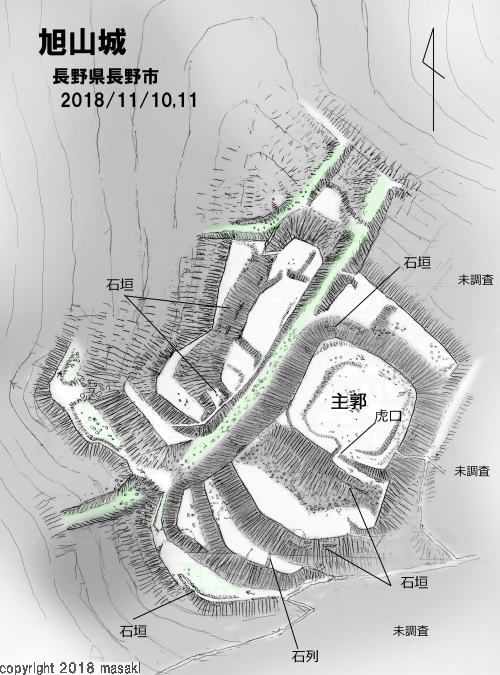

| 83◆長野県・旭山城その2 改訂 | 途中ですが公開中 |

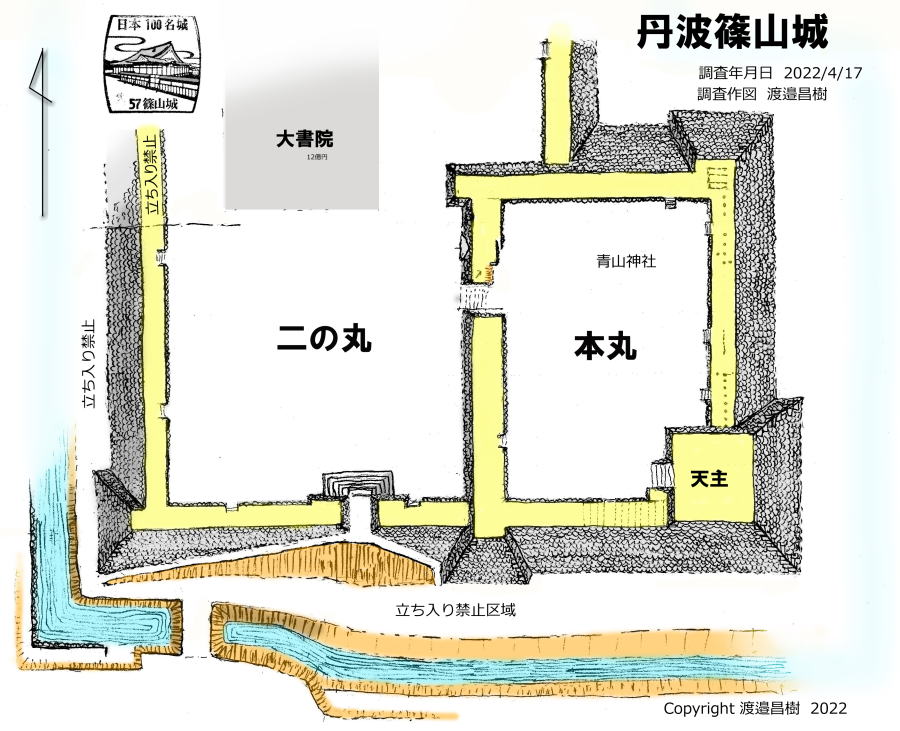

| 82◆兵庫県・篠山城 | 公開終了 |

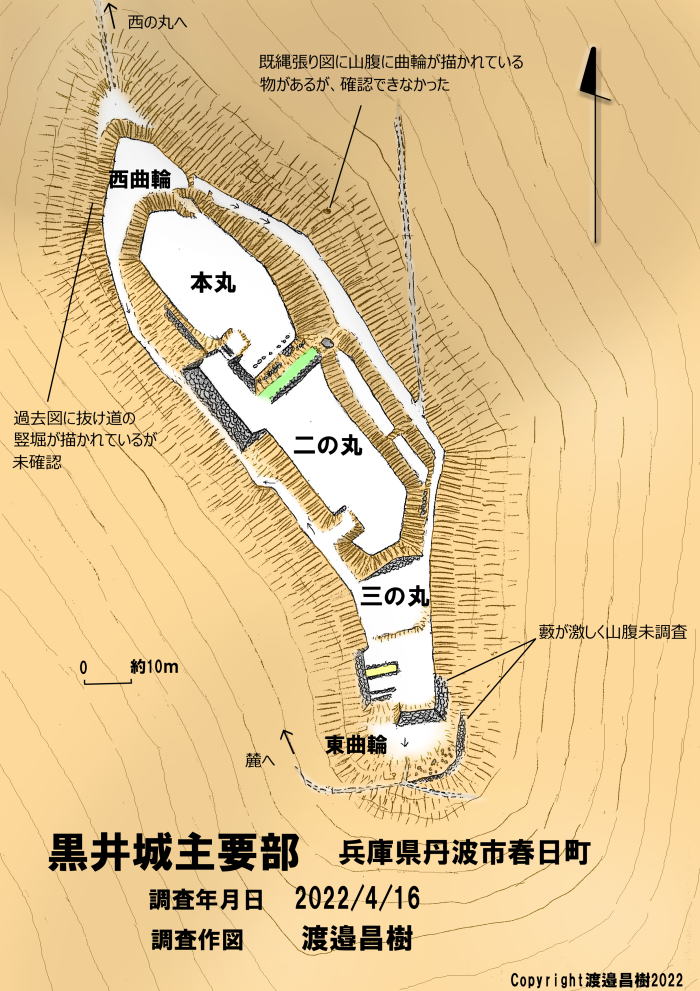

| 81◆兵庫県・黒井城 | 公開終了 |

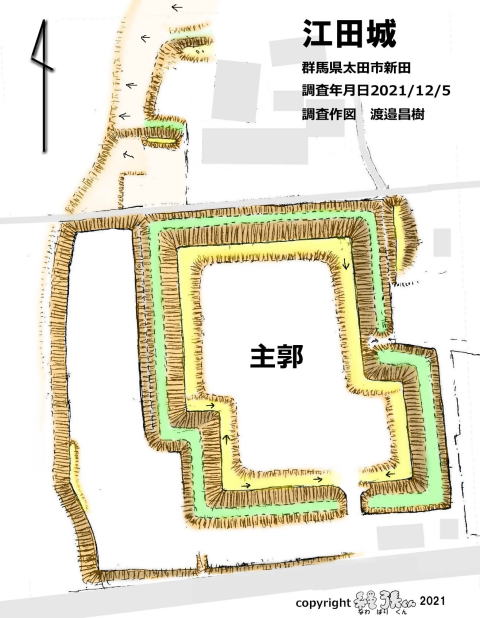

| 80◆群馬県・江田城 | 公開終了 |

| 79◆長野県・旭山城 その1 | 公開終了 |

| 78◆神奈川県・河村城 | 公開終了 |

| 77◆京都府・宍人城 | 公開終了 |

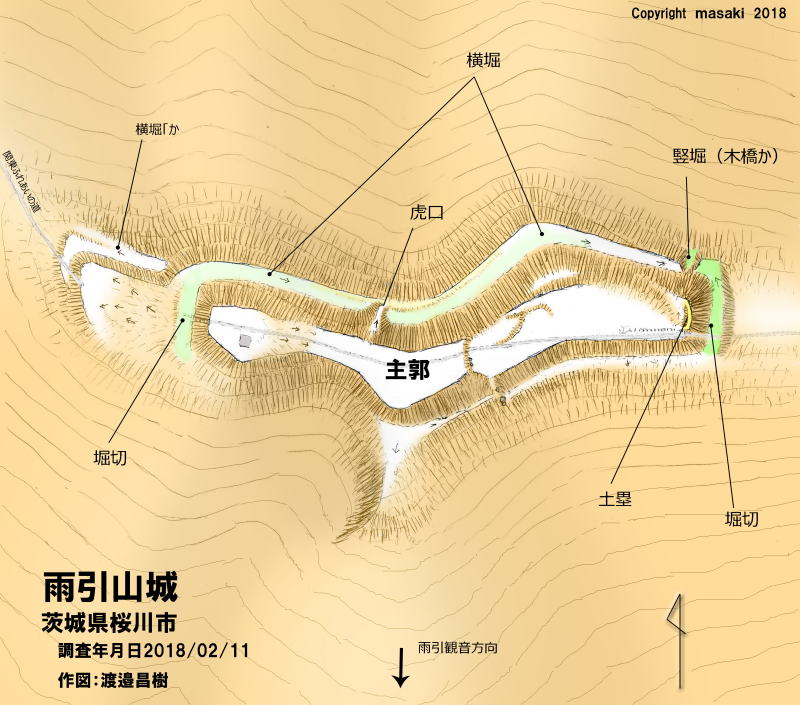

| 76◆茨城県・雨引山城 | 公開終了 |

| 75◆千葉県・関宿城 | 公開終了 |

| 74◆断ったアホ出版社の依頼とクソ野郎 | 頭にきたので永年公開 |

| 73◆宮城県・多賀城 | 公開終了 |

| 72◆山形県・山形城 | 公開終了 |

| 71◆宮城県・仙台城 | 公開終了 |

| 70◆福島県・二本松城 | 公開終了 |

| 69◆宮城県・村田城 | 公開終了 |

| 68◆福島県・三森城 | 公開終了 |

| 67◆宮城県・仙台城移築城門と利府城 | 公開終了 |

| 66◆第32回全国城郭研究者セミナー「障子堀の新展開」 | 公開終了 |

| 65◆宮城・多賀城 | 公開終了 |

| 64◆三重・伊勢、鳥羽付近の城 | 公開終了 |

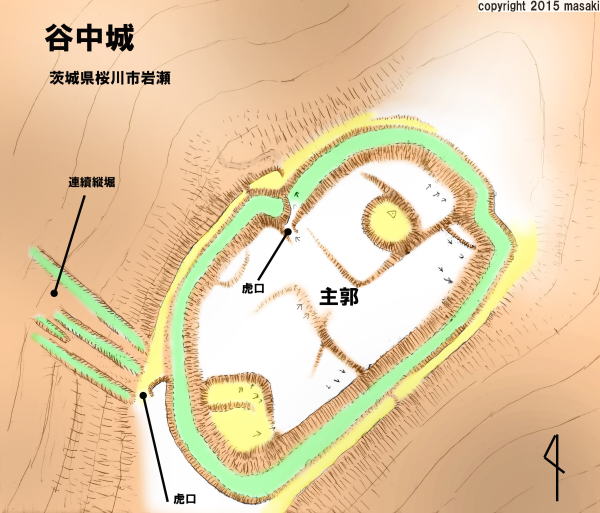

| 63◆茨木・桜川市 谷中城 | 公開終了 |

| 62◆東京 第五回 城郭検定 | 公開終了 |

| 61◆茨城 筑西市・下館城 | 公開終了 |

| 60◆火山と石垣の城 | 公開終了 |

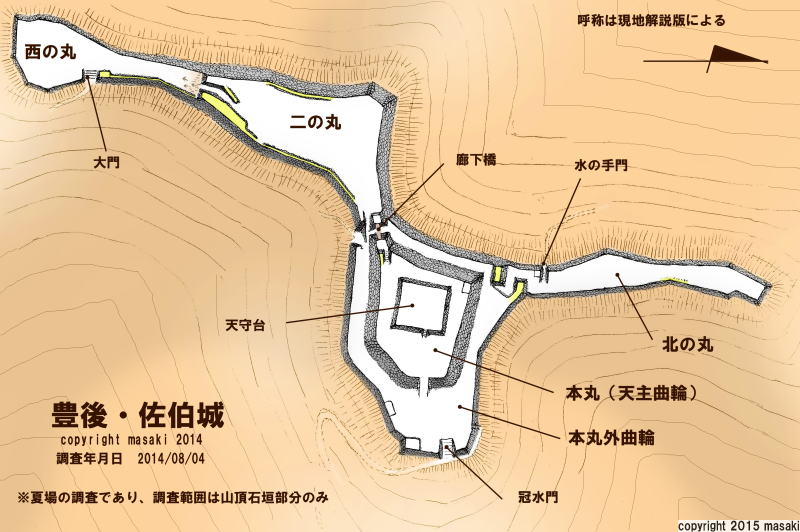

| 59◆大分県 ・ 佐伯城 | 公開終了 |

| 58◆地震と石垣の城 | 公開終了 |

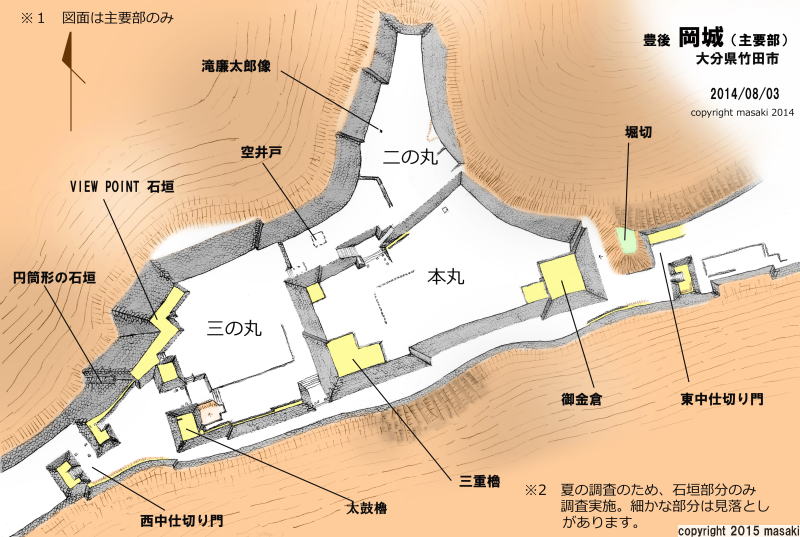

| 57◆大分県 ・ 岡城 | 公開終了 |

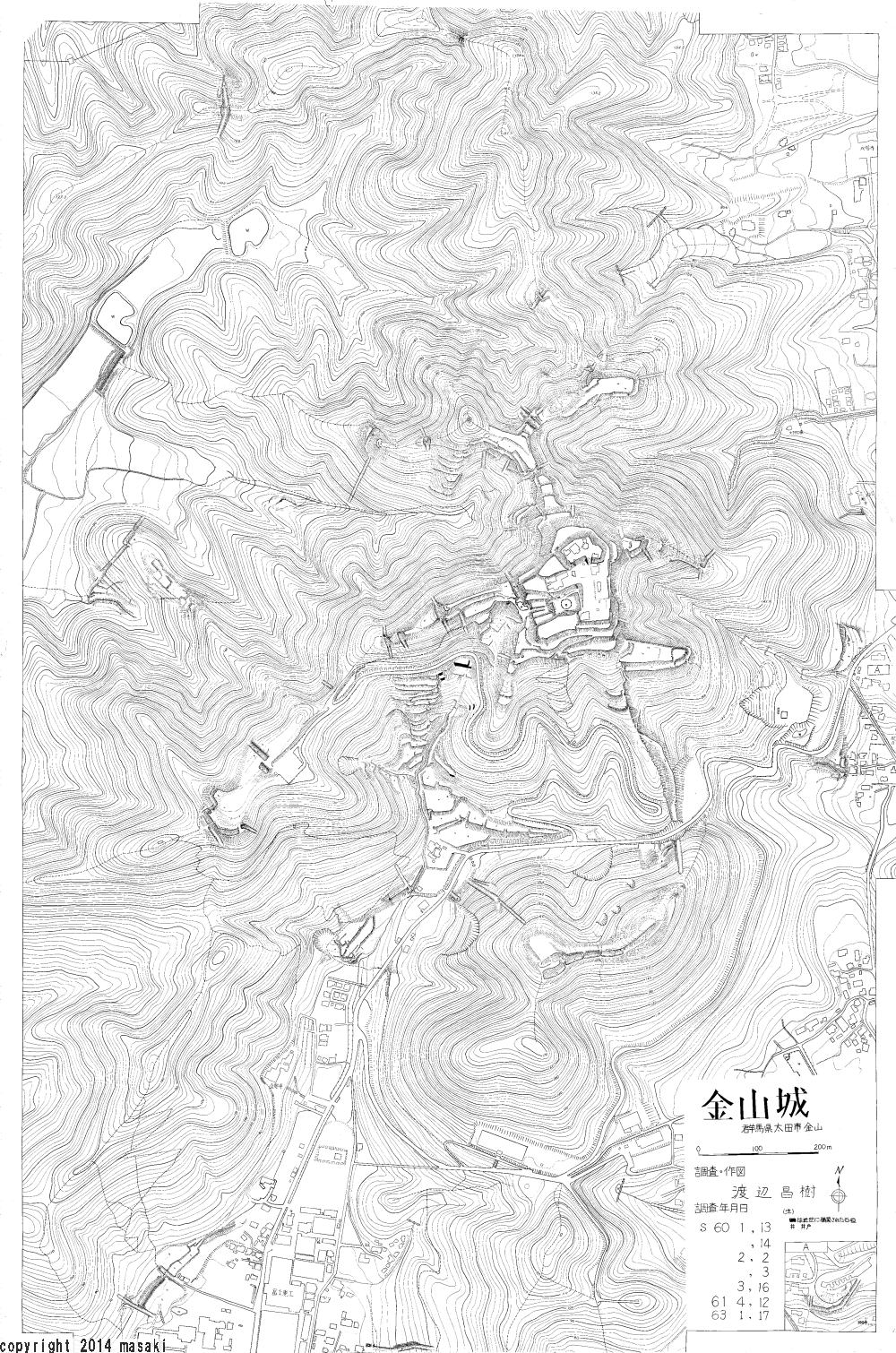

| 56◆群馬県 ・ 太田金山城 | 公開終了 |

| 55◆大分県 ・ 日出城 | 公開終了 |

| 54◆大分県 ・ 杵築城 | 公開終了 |

| 53◆小田原城総構え | 公開終了 |

| 52◆埼玉県 雉岡城 | 公開終了 |

| 51◆福島県 白河城大手周辺石垣 | 公開終了 |

| 50◆笠間城城門 | 公開終了 |

| 49◆三重県 津城 | 公開終了 |

| 48◆厚樫山の防塁 | 公開終了 |

| 47◆長野県 龍岡五稜郭 | 公開終了 |

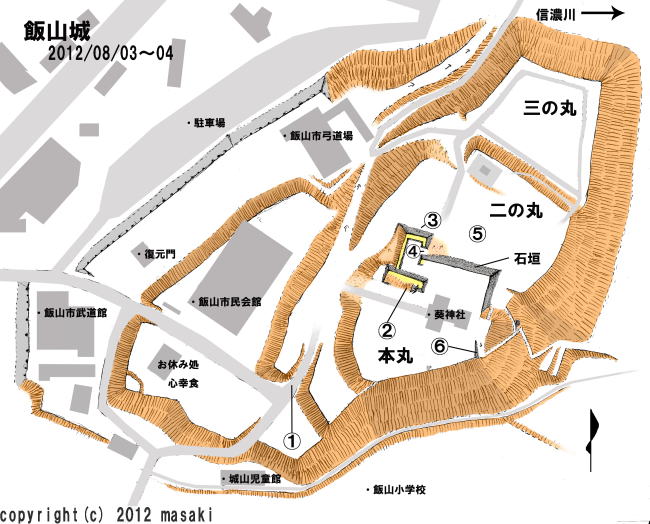

| 46◆長野県 飯山城 | 公開終了 |

| 45◆群馬県 沼田城 | 公開終了 |

| 44◆宇都宮市 下田原に新城発見情報 | 公開終了 |

| 43◆群馬県・前橋城 | 公開終了 |

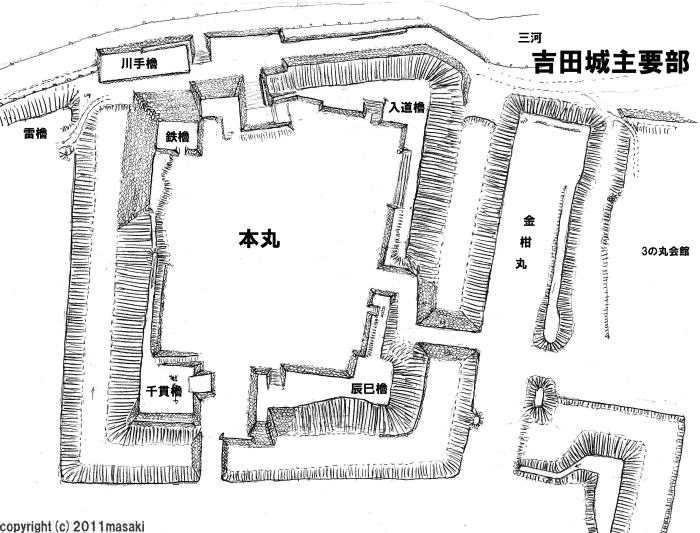

| 42◆愛知県・吉田城 | 公開終了 |

| 41◆岐阜県・加納城 | 公開終了 |

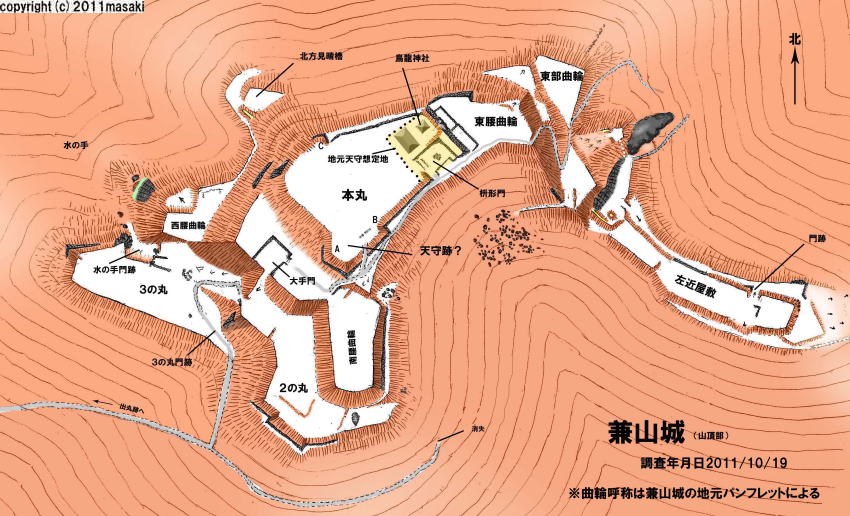

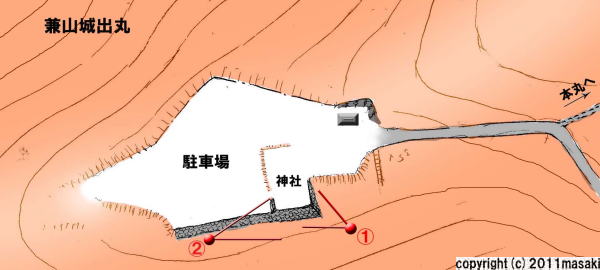

| 40◆岐阜県・兼山城漫遊記3 | 公開終了 |

| 39◆岐阜県・兼山城漫遊記2 | 公開終了 |

| 38◆岐阜県・兼山城漫遊記1 | 公開終了 |

| 40◆岐阜県・兼山城漫遊記 | 公開終了 |

| 34~36◆新潟県・高田城 長野県・松代城、上田城 | 公開終了 |

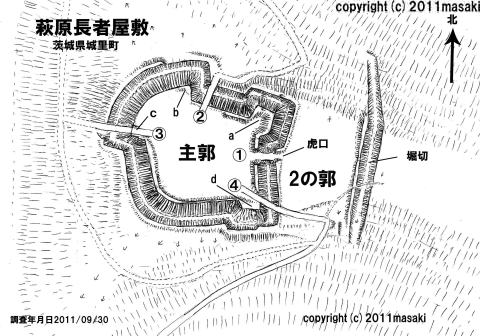

| 33◆茨城県・萩原長者屋敷1 | 公開終了 |

| 32◆福島県・神指城 | 公開終了 |

| 31◆福島県・会津若松城 御三階 | 公開終了 |

| 30◆茨城県・笠間城2 | 公開終了 |

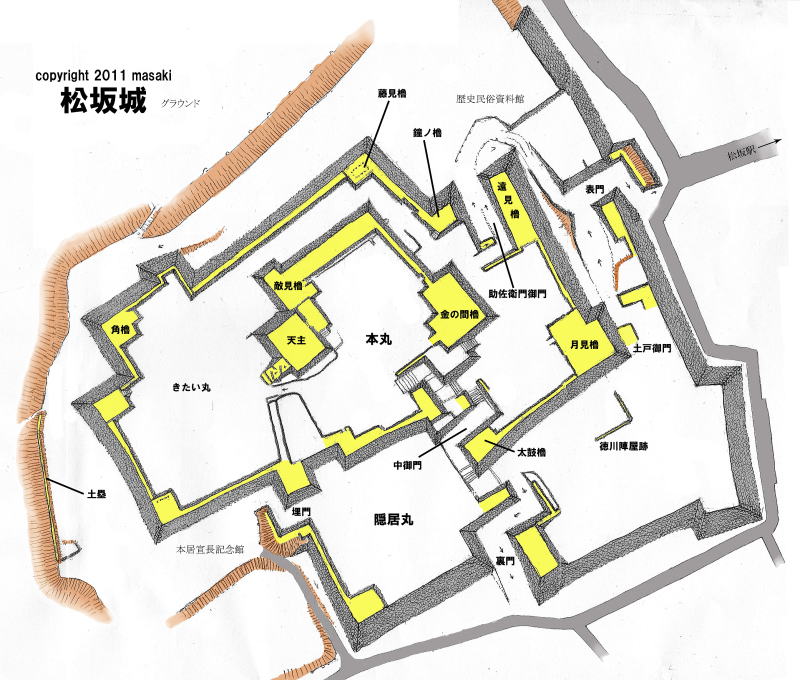

| 29◆三重県・松坂城 | 公開終了 |

| 28◆下野新聞に・・ | 公開終了 |

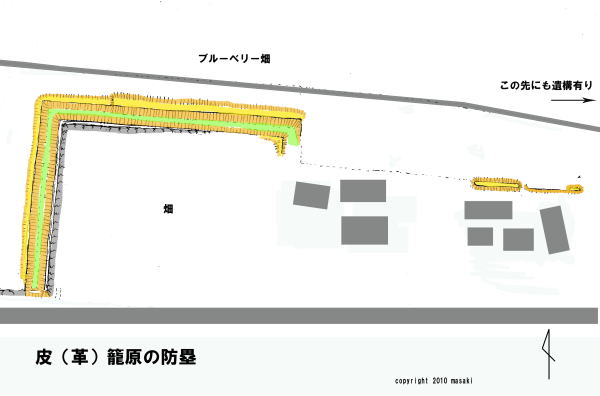

| 27◆福島県・皮籠原の防塁 | 公開終了 |

| 26◆埼玉県・加須市の城門 | 公開終了 |

| 25◆茨城県・古河城 | 公開終了 |

| 24◆福島県 棚倉城 | 公開終了 |

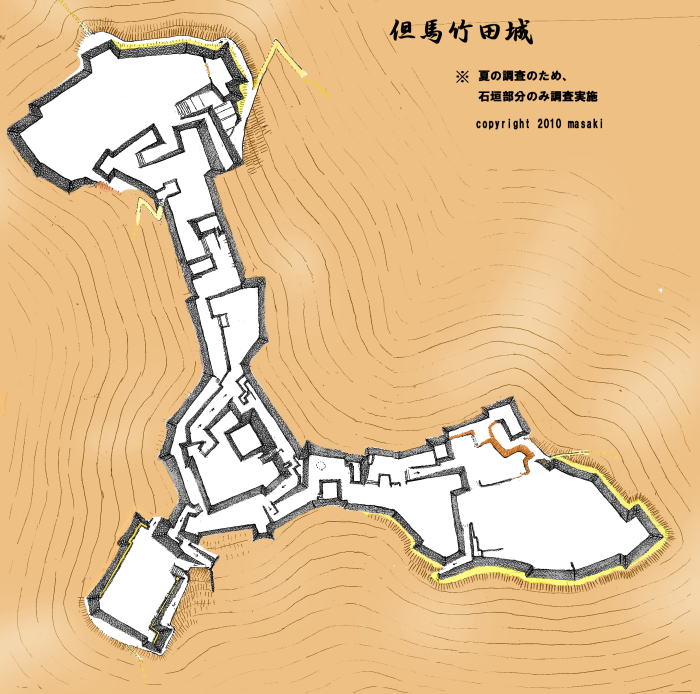

| 23◆兵庫県・但馬竹田城 | 公開終了 |

| 22◆茨城県・水戸城 | 公開終了 |

| 21◆城郭セミナー10 | 公開終了 |

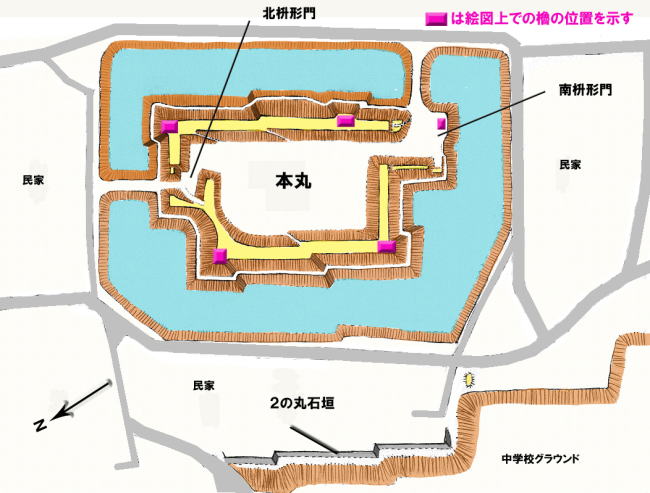

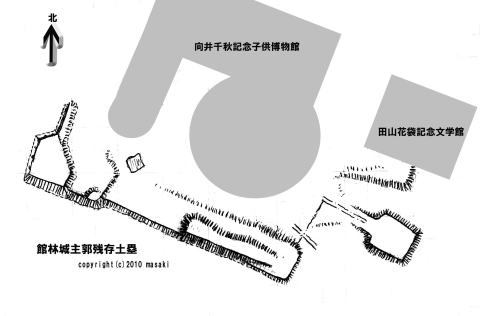

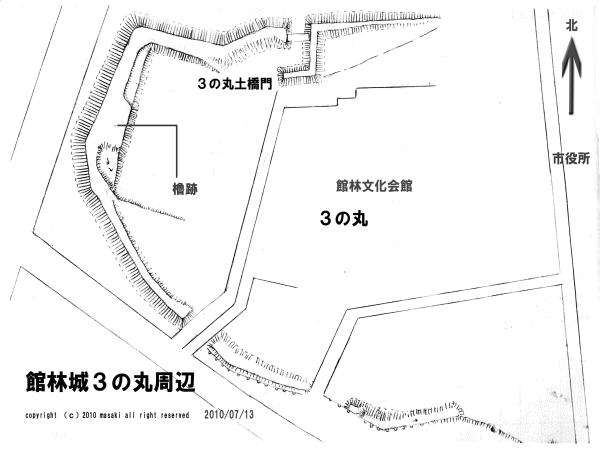

| 20◆群馬県・館林城 | 公開終了 |

| 19◆茨城県・笠間城 | 公開終了 |

| 18◆佐賀県・佐賀城 | 公開終了 |

| 17◆佐賀県・唐津城 | 公開終了 |

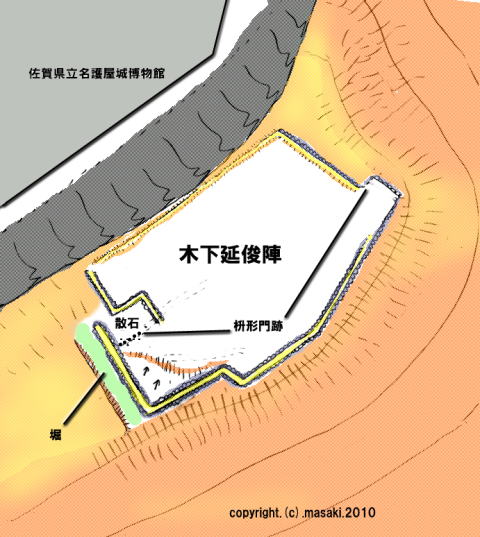

| 16◆佐賀県・名護屋城 | 公開終了 |

| 15◆佐賀県・木下延俊陣 | 公開終了 |

| 14◆茨城県・多良崎城 | 公開終了 |

| 13◆福島県・平城 | 公開終了 |

| 12◆福島県・天神山城 | 公開終了 |

| 11◆城郭セミナー09 | 公開終了 |

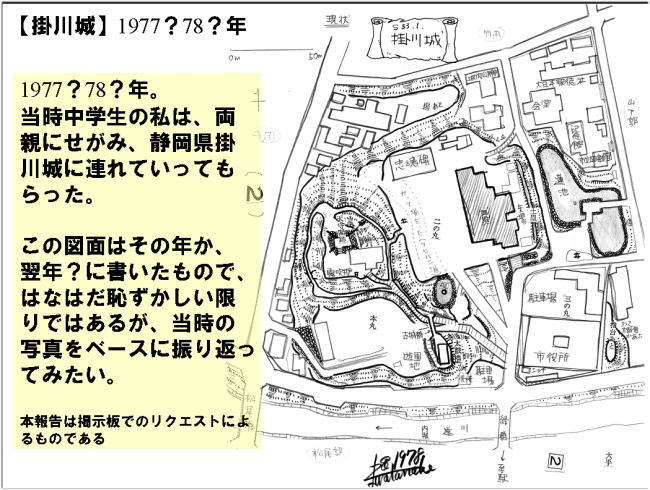

| 10◆静岡県 掛川城 vol.2 | 公開終了 |

| 9◆埼玉県 天神山城 | 公開終了 |

| 8◆栃木県 黒羽周辺の城館 | 公開終了 |

| 7◆茨城県 笠間城八幡台櫓 | 公開終了 |

| 6◆栃木県 黒羽城下侍門 | 公開終了 |

| 5◆静岡県 掛川城 vol.1 | 公開終了 |

| 4◆群馬県 館林城 | 公開終了 |

| 3◆栃木県 喜連川陣屋 | 公開終了 |

| 2◆福島県 鴫山城 | 公開終了 |

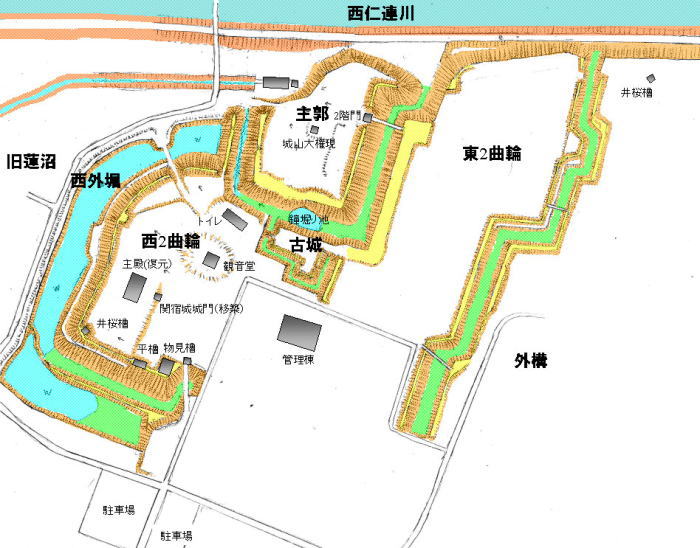

| 1◆茨城県 逆井城 | 公開終了 |

| ◆97 沖縄スタンプ巡り 2025/11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◆96 常陸太田市 集中曝涼 利員城見学ツアー 2025/10/18 | ||||||||

|

||||||||

| ◆95 栃木県栃木市 カルチャースクール講師依頼 2025/09/25 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| ◆94 佐賀・長崎・熊本 お城スタンプめぐり2025/08/28-09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◆93 鹿沼市役所いちご市営業戦略課広報 シカノツノタチ発信局に物申す! |

||||||||||

私は、令和3年の4月から約5年間、鹿沼市の魅力を伝えるため組織された"シカノツノタチ発信局"のライターとして、 合計21回のコラムの執筆を行っていた。 しかし、以下の不甲斐ない理由をもって、令和7年6月をもってライターを辞退した。 本日記は、そこに至るまでの経緯を示すものである。

完全なるボランティアで、目に見える報酬などは一切ない事が条件。 私は、鹿沼城ばかりクローズアップされる鹿沼市で、鹿沼城以外の他の城館をPRしたいと考え、 2021年の初募集の時に立候補した。 立候補者は、鹿沼市役所で審議され、私は採用となった。 採用と言っても、”善意の塊”であろうから、立候補者は全員、採用になったと思われる。 コラムスタート時には、いちおう打ち合わせがあった。 しかし、テレビ会議で参加・不参加は自由であった。 「え? ちゃんと鹿沼市役所に人を集めて、趣旨説明しないの???大した人数じゃないじゃん」 と、私は思った。 もちろんライターは鹿沼市民だけではないだろう。 かくいう私も当時埼玉県在住だった。 遠方の人も居るからの配慮か、と飲み込んだ。 この時は、こんなことになるとは夢にも思わないでいた。。。。 ●シカノツノタチ発信局コラムURL シカノツノタチ発信局 | ジブンスタイルかぬま ⇒リンク

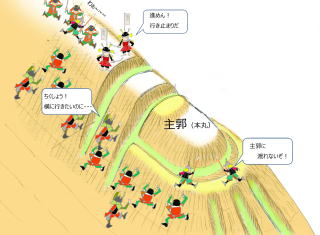

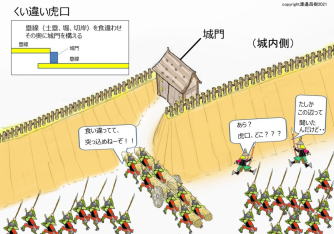

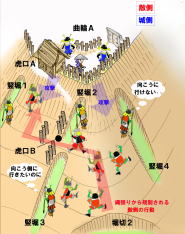

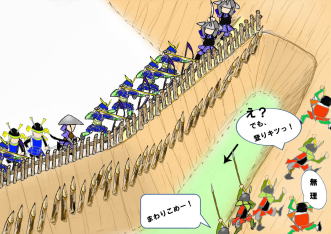

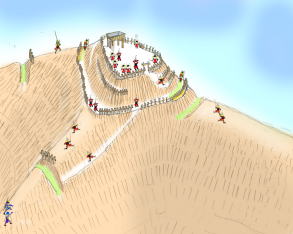

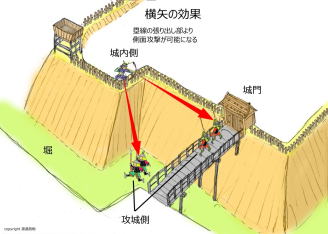

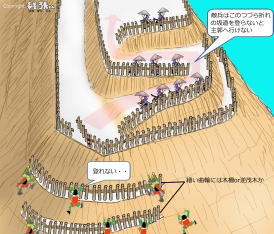

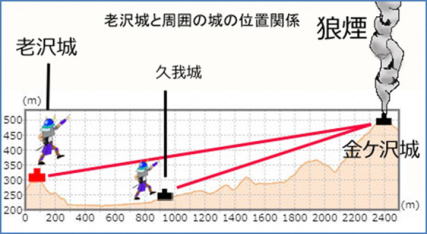

最初は自分の文章が、広報として掲載されることが面白かった。 市民の理解を少しでも得ようと、コラム専用でイラストも新規で随分作成した。(下図) かなりの思いを込めて、第1回、2回、3回・・と、投稿していった。 ところが、第4回の”加園城のコラム” から雲行きが怪しくなっていく。 突然、鹿沼市の編集者から、以下の文章をコラムの最後に付けたいと言い出した。 <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくん(私のニックネーム)が、 鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 え?? 目を疑った。 俺の個人の見解?なんでこんな事書くの? つまりこの文章は、 「広報として掲載はするものの、渡邉のコラム内の見解や、それに基づく考察に対しては 渡邉が勝手に言っているだけで、鹿沼市とは一切関わりがありませんので、何も問い合わせないでください、ヨロシク」 と言っている。 保身である。 「だったら、俺を不採用にして、こんな広報に掲載しなきゃイイのに」 とも思った・・・・。 それでも、市民の為に影の薄い城達を知ってもらいたい!ということで、 このバカにされた屈辱的な付加文の掲載を受け入れることにした。 でも、よく考えれば、私以外の執筆者のコラムだって、「ここのお店は美味い!」とか「ここは癒されるー」とかの個人見解の塊なのである。 なんで、私のコラムにだけ、何故、この様なコメントが必要なのか? 全く理解できないでいた。 バカにされながらも、屈辱に耐え、投稿は続けた。 いつか、この文章は鹿沼市役所側で ”大変失礼なものだ” と気づいてくれるだろうと期待していた。 こつこつコラムを書き溜めれば、お詫びに、小冊子くらいにはしてくれるかな? そんな期待を込めていた。 ・・・が、鹿沼市からは、その後も何も無かった。 (※ちなみに、この屈辱的な付加文は、最終回でも外してもらえない。) 1年が過ぎ、コラム創設の頃の市役所編集担当者が変った。 担当者が変更になったことで、ライターも新規となったが、私は継続を希望した。 この年ぐらいからか、初年度に行ったボランティアに対する趣旨説明は実施されなくなった。 新人ライターも居るのに、そのまま、2年、3年と時間が過ぎて行った。 このシカノツノタチ発信局が形骸化しつつあった。 きっと、編集部の中で厄介な仕事の1つになってきたのだろうと思った。 ●シカノツノタチ専用で描いてきたイラスト

もう一つ気になることが出てきた。 それは、各コラムに対して、鹿沼市民からの反応を伺う場が無い事である。 Xやツイッター、インスタグラム等、その他のSNSではだいたい「イイね!」とか「クチコミ」欄という物がある。 しかし、このシカのツノタチ発信局には、一切そういうものが無い。 コラムに対しての評判は、ライターも気になる所である。 批判もあろう、だが、その逆も有る。 これらで執筆に対するモチベーションも変ってくる。 しかし、シカノツノタチには何も無いのである。 これに対しては 「おかしい」 と思った。 確かに、ボランティアではある。 ”無償の愛” で見返りは期待しないという事ではあるが、「市民の声」くらい聞いても罪は無かろう。 私は、その旨を事務局にぶつけた。 その時の回答が 「わかりました。市として、各コラムに対し、「イイね」などの設置を検討していきます」 との返事が来た。 おっつ!いいじゃん。 これで、きっと良くなるだろうと思っていた しかし、それは儚い夢であった。 最後まで実施されることは無かったのである。 ボランティアって何だろう? 災害が起きるたびに、各地に向かうボランティアの方々がいらっしゃる。 当然、報酬目的では無いのに、みんなが何度も被災地に行くのは何故だろう? それは、きっと現地でたくさんの人たちの ”ありがとう” ”助かったよー” ”また来てねー、まってるよー” そういう現地の声をもらってるからだと思う。 ボランティア先で、 ”無償の報酬” をもらっているのだ。 だからまた助けに行こう!って気持ちになるんだろうな、と思う。 それに引き換えこのコラム、 市民の声など、いまやパソコン時代なんだから、イイね!とかクチコミ欄をつけるなんて簡単にできる。 でも、鹿沼市役所は何も動かなかった。 繰り返すが、クチコミは、ボランティアで執筆しているライターのモチベーションとなるのに。。。 鹿沼市役所がどうして動かないか? 当方、40年サラリーマンをやっていたが、その理由は簡単に想像できる。 そう、それは「面倒くさい」のである。 コラムにクチコミ欄をつけた瞬間に、いたずら書き込みや、鹿沼市に対する批判などが殺到するかもしれないからだ。 市はそれを恐れたのだろう? それは、このコラムの仕事が、”形骸化”している証であった。 「この人、面倒くさい仕事増やすなよー」、と編集部職員担当の声が聞こえてくる。 つまり、この時点で、このコラムは 「ただやっている」 だけの物となっていたのである。 民間会社の施策でも良くあるやつである。 企画の時だけ勢い良くて、後からどんどん衰退していく施策。 まさにそれと一緒だ。 「シカノツノタチ発信局」は、 広報のボリューム感を出すためだけの ”お飾りコラムに形骸化” してしまっていたのである。 そこからは、何も生まれない。 良くしよう、という気持ちも込められていない。 こんなんだったら、このコラムはやめたほうがイイと思った。

不満を抱えながら5年目に突入した。 2024年に私は【図説 栃木の城郭】国書刊行会という本も販売し、 私の栃木県の城郭に対する位置づけも、ある程度市井に認めて頂けたと判断し(勝手ですが)、 いい加減、あの付加文を外してくれと、市と交渉した結果、 第2章で書いた私をバカにした付加文言は、25年3月に外していただける事になった。 以下が、市のメール全文である。 >また、記事の最後に掲載している文章に関してですが、今後は掲載しないこととなりました。 >これまでご本人の意向確認することなく掲載をしており申し訳ございませんでした。 やっと呪縛が取れた所で、第21回を、先日鹿沼市役所に送った。 そうしたら、市から返信をもらった。 以下全文 こちらで出た率直なご意見をお伝えいたします。

>①新発見ではあるが、天狗沢城は正式な遺跡名称ではないので、 読者への誤解を与えない配慮として以下の文言は記載したほうが良いのではないか? >(編集部より) >本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 >あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 >②鹿沼市のホームページに関するリンクの規定が変わってしまったため、ホームページのリンクURLの記載は控えたほうが良いのでは? →特定の商品や思想等の宣伝を目的としないもの https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0000/info-0000003341-1.html >リンク先を開いたときに本の宣伝が大きく出ているのは、この規定に該当するのではとの意見がありました。 >①に関しては、以前この文言は外すとお伝えいていたにも関わらず、大変申し訳ございません。 は?? 上記メールについての私の反論である。 ① 結局、私をバカにした文章は外してもらえないそうだ。 確かに天狗沢城は正式名称?では無いかもしれない。 では、城跡の正式名称とは、誰が決めるのか? 鹿沼市長か、栃木県知事か、文部大臣か? 正式名称ではないので、読者が誤解する????‥‥まったくの意味不明である。 ② 私のコラムには確かに、私の本の宣伝にURLで飛ぶようにしてある 市区町村の広報で商品の広告となってしまう事は,問題があるということなのだろう。 それはある程度理解できる。 では、私以外のコラム全体を見てみろよ。 私のコラム内容は城であるので、利害関係は発生しないが、 他のコラムでは、お店とか施設を紹介し、感想を述べ、完全に宣伝をしているのである。 これは、商品の紹介にならないのか?? なんで、他のコラムには、私をバカにした文章と同じものが入らないのか? 以上①②より、ハッキリわかった。 鹿沼市は、私の投稿を快く思っていなかったのだ。 もしかすると、鹿沼市役所の職員、またはその関係者に、私を煙たがる人物が居るのかもしれない。 そうとしか思えなくなった。 そうでも考えなければ非常にミジメだ。 私には、城の関係で市の職員さんを複数名知っている。 今回のシカノツノタチ発信局の対応を、相談してみたが、 「ボランティアさんに対し、非常に雑で、酷い扱いですね」 「ボランティアさんへの扱いは、投稿を頂けなくなる可能性があるため、非常に気を使います」 というご意見だった。 そうです、これが普通、です。 たしかに、前文でご紹介した市からのメール。 「こちらで出た率直なご意見をお伝えいたします。」 という、マウントしているとしか思えない文言。 まったく、俺もバカにされたもんだ。 ボランティアなんて、するんじゃなかった・・・しかも21回も投稿しちゃったよ・・・と本当に心から思う。

・・・ということで長々と書いてきたが、 第21回をもって、私のコラム投稿は強制終了する。 もう、このような形骸化し、前向きでない鹿沼市役所に協力する事は、まさに意味不明となった。 最後に、 鹿沼市役所いちご市営業戦略課 シカノツノタチ発信局事務局 殿 もし、このままこのコラムを継続するなら、ボランティアに対する態度、対応を改めなさい。 形骸化してしまったこの企画自体も、一から見直すべき。 各コラムへの声、意見が少ない、無かったと言うのなら、それはこの企画が、「企画倒れしている」証拠だよ! さようなら、シカノツノタチ発信局。 残念な幕切れとなったことが、本当に残念です。 以上である。 ※しゃくなので、ホームページ上で、いつか、このコラム全文を公開したいと思っている。(←2025に追加しました 「鹿沼の城」) |

| ◆92 奈良県 和歌山県 お城スタンプめぐり 2025/04/12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◆91 茨城県常陸大宮市 小瀬城彩色図完成 2025/03/21 | |

|

| ◆90 茨城県常陸大宮市 小瀬城下図面完成 2025/02/13 | ||||

|

||||

| ◆89 茨城県常陸大宮市 小瀬城ツアー 2025/01/15 | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ◆88 茨城県常陸大宮市河内城ツアーその2 2025/01/02 | ||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| ◆87 茨城県常陸大宮市河内城ツアーその1 2024/12/28 | ||||||||||||||

|

| ◆86 定年退職 2024/09/24 | |||||||

|

| ◆85 発売開始だ! 2024/04/30 | |

|

| ◆84 いよいよ出版だ! 2024/04/14 | |

|

| ◆83 旭山城 その2 2022/ | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| ◆74 断ったアホな出版社からの依頼とクソ野郎 ⊿2 2025/01/05 改稿2022/07/08 原文2017/08/26 | ||

※追記2022/7/8 話が長いので、本コラムで言いたいことを簡略に書くと・・・ 2017年、”あなたに城の本を書いてもらいたい” と、お城EXPOにも出店し城郭本を販売しているエビ●出版社から依頼があった。 一旦、承諾はしたものの、契約書・企画書等、なんにもなく、 原稿料(報酬)は出版した本の配布のみで、基本0(ゼロ)だという。 (まったく、ふざけている。後日私が出版した国書刊行会さんは、原稿料、献本までやってくれたのに・・) 城好きは、研究成果公開の場が少ない為、”本を出す”と言えばみんな食いついてくると思っているのだ。 そんな弱みに付け込んだ、エビ●出版社の卑劣なやり方である。 しかも、後になって社内会議で決めたからと、 「本の売れ行きが悪くなるから私のこのホームページを潰せ」 という条件を上乗せ。 仕方なく管理人は本の出版をお断りすることになる。

報酬もなく、大切なホームページまで潰して・・・。 これに対し、出版を断った私を批判する埼玉の輩KSも現れた。 彼曰く、出版社に非は無く、「出版社に謝れ!」という。 「はぁ???!」 意味も分からず、そのバカ KS とは絶縁した。 ・・・・という怒りを綴ったものが本コラムである。 この悔しい記憶は、今でも思い出すだけで体の震えが止まらない。 管理人は2005年にも長年付き合った? 東京のSSに裏切られ、絶縁した経験がある。 SSは都内の博物館学芸員となったが、こいつとは20年以上会話していない。 このような積み重ねから、今、管理人は城郭関係者とはなるべく距離を置いている。 でも、エビ●出版社、輩KS。 そしてSS。 こいつらに対する恨み節は、これからも歌い続ける。 おまえら、一生許さない。 (2025管理人) |

||

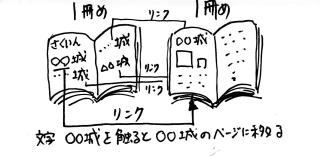

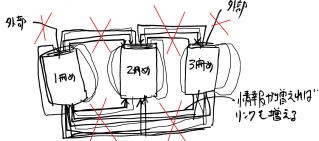

| 原文2017/08/26 こんな事は書きたくないのだが、余りにも悔しいので、本文を記している。 たくさんの城郭本を出しているエビ●●●出版から 「あなたの本を出したいので、 あなたのホームページを閉鎖して、誰からも中を覗かれないようにして欲しい」 と頼まれた。 理由は、 ”本の売れ行きに影響が出る” からだと言う。 本が出た後にホームページを復活させればいいじゃん、という考えであろう。 利潤を求めるのが出版社なのであろうが、なんともアホなお願いである。 城に限らず、ホームページを閉鎖しなくたって、世の中に出ている本はいくらでもある 言うまでもなく、ちょっとの期間でもホームページを運営する側は、閉鎖など嫌に決まってる。 出版社は、自分が何を言っているのか、事の重大さに気づいていないのである。 では、そのアホな出版社のために、また、アホな出版社を弁護する輩のために、改めてこのホームページが、どのようにネット上で構成されているのか、 ホームページを「閉鎖する」「見れなくする」とは、技術的にどういう事なのかを述べてみたい。 (ホームページを個人運営している人には、まったく当たり前の事だろうがお付き合いください) そもそもホームページというのは、ネット上で、リンクと言う糸でつながった複数の本の塊なのである” 例えばホームページ上で、 ○○城 の文字をクリックすると、すぐ○○城の解説ページが開く場合があると思う。 これは、○○城という文字に、” この文字を触ったら、このページを開きなさい ” というプログラムが設定されている。 このプログラムが 「リンク」 というもので、プログラム上の糸のような物である。 これが、文字とページ等を結びつけているのだ。 このような糸(リンク)を幾つも重ねてホームページは作られる。 もちろんリンクは文字から張るだけではない。 絵、写真、文章などからも、別のページや他のホームページと結びつけられる。  ところが、1冊の本にはページの制限(容量)がある。 管理人のように12年もホームページを運営していると、内容も増えて、1冊の本の容量では治まらなくなる。 そこで、他のブロバイダ等から、別の白紙の本を借りてくるのである。 足りなくなった分は、そこに書き込み、さらに糸(リンク)を張り巡らしていく。 私は現在、本を別々のブロバイダーから3冊借りてきている。 もうすぐ4冊目に突入しそうだ。(注*2018年、4冊目に入った) 要は数冊の本と本の間を、リンクという糸が縦横無尽に巻きついている。 繰り返すが、ネット上のホームページは、いくつかの本を核とした、絡み合った糸玉の塊なのである。   ◆ホームページは糸の塊 ◆ホームページは糸の塊それを 「閉鎖する、中身を見れなくする様にする」 とは、プログラム上どういう事なのか? 最も簡単にこの命題に答える方法は、ネット上という ”本棚” から、本達を取り出すことである。 簡単そうに見えるだろう。 たしかに、本を棚から下ろすことは超簡単だ。 ところがである。 1冊目と2冊目、2冊目と3冊目などの、 本と本の間を結び付ける糸は、本棚から下ろした瞬間に、全て切れる。 もちろん、本から外部にリンクされた糸も全て切れる。  これは、何を意味するのか? 「切れたなら、糸を紡げばいいじゃん!」と思う人もいよう。 しかし、そんな簡単なものではない。 もともと糸と糸が絡み合い、本と本同士が糸玉状態に絡み合っているのである。 そのようなものを、皆さんは元に戻せるだろうか? また、取り出した本達は、ネット上では同じ本の名前で再登録できないルールになっている。 全く別の名前の本として、生まれ変わらせなければいけない。 ネット上から一度本を取り出すと、それを元に戻すには、恐ろしい時間と、努力と、労力が・・・ つまり、管理人のホームページは復帰不能に等しい。 よって ホームページを一度閉鎖しろ ということは、 ”ホームページを壊せ” に匹敵するのだ。 そんなことできるか!どあほ! もちろん、エビ●出版社に閉鎖はできない意向を伝えたが、 相手は "閉鎖の要求をする事は、会社利益のための当然の権利" だと言ってくる。 私が、どんな気持ちになるかは、想像できよう。 怒りで胸が張り裂けそうになり、逆上してしまった。。。。悔しくって、悔しくって (・・・おそらく、これはホームページの運営者にしかわからないと思うが・・) 結局、この出版社からは ”閉鎖” 以外の別提案も一切なく、相談の電話すら無かった。 このままでは、執筆に取り掛かってよいものかもわからず、こちらから取引をお断りした。 ホームページは、 ”インターネット” という出版社の本である。 私は、そこの作家だ。 そこに今回のようなエビ●出版社が来て、私に新たな出版を頼むとき ”当エビ●出版社の本が売れなくなるので、今売っているあなたの本の販売を辞めてください!” と申し出る事は、出版業界では常識なのだろうか??? ついでに言うと、今回の出版に対する報酬の話をすると、編集者は首をかしげる。 本に対する企画書もない。 城郭研究という学問は、まだまだ一般ランナーが走っている分野。 素人がやっている研究なのである。 そこへ、ちょっと名の知れたエビ●出版などが、「あなたの本を出したい」 と言ってくれば、飛びつく人も多いだろう。 出版社は、自分の研究を公表したい城郭研究者を狙い、実質、無報酬で本を書かせているのだ。 会社側でとりあえず適当な編集をし、出来上がった本を何人かに配ることで、「原稿料(見返り)」というわけだ。 なんとも人の弱みにつけこんだ卑劣なやり方ではないか。 私はそれが嫌で、報酬のことを口にした。 「一城、原稿料はおいくらですか?」・・・と。 すると編集者は 「そんな事言われたのは初めてだ。」 と言う。 ばーか! そんなの普通だろ!この糞編集者! 今までずーーーっと、そんなやり方でエビ●出版は本を出してきたんだと思う。 我々も我々なところはある。 しかし、どう見てもエビ●出版社のやり方はおかしい。 さて、どうしようもないこの怒りを、私がツイッター上で打ち上げたところ、その行動を非常識だという埼玉の輩KSも現れた。 彼がメールで言うには ”E出版社側に非は全くない” と言う。 カチン!と来た(`Δ´)!。 私への長文メールには納得できるものなど何も無く、すべてに反論があったが、・・・・諦めた&辞めた。 ”不毛なだけ” と思ったからである。 その輩はエビ●出版社に謝罪しろと言ってきたが、何を謝ればいいんだろう???? へ?全くわからない 輩には申し訳ないような態度をとりあえず示したものの、出版社には一切謝っていない。 100歩譲って私が非常識だとしら、逆に、その私を非常識にさせたのは一体誰なのか? と私は輩に問いたい。 もっと私の立ち位置に近い人物だと思っていたが、見事に裏切られた。 幻滅だ。。。。 その輩KSが、私のホームページの存在自体を、ずっと面白く思っていなかった事も今回の件でよ~~くわかった。 途中で読むのが嫌になる長文メールを送ってくる方こそ、本物の非常識である。(読んでないけど) もうその輩KSとは、これ以上お付き合いする必要も無い。(2025年現在、目を合わせてない) また、これで仲間と呼べそう??な人が一名減った。 全く私も人付き合いが下手である。 こういう思いをすると、毎回城を辞めたくなる。 でも、私の恨み節は止まらない。 こいつら一生許さない。 |