![]()

![]()

情報調査埼玉版. 2018~

ここは、未調査情報の一次保存場所として、また、その調査結果を書きとどめておく場所です。

もちろん、情報が『城跡』と判断された場合は本編に掲載移行します。

■目次■

| NO. | 調査場所 | 調査動機 | 筆者調査結果評価 | |

| ✖ | ||||

| 9 | イチノホリキリ ニノホリキリ | 筆者思い込み | 城ではない | |

| 8 | 熊倉山と小畑の陣 その2 | 筆者思い込み | 城ではない | |

| 7 |

谷城横の山 | 筆者思い込み | 城ではない | |

| 6 | 物見山 東秩父村大字御堂 | 筆者思い込み | 城ではない | |

| 5 |

熊倉城と小畑の陣 | 筆者思い込み | ダメっぽい | |

| 4 | 陣見山 鐘撞堂山 | 筆者思い込み | 城とは言えない | |

| 3 | 傾斜量図 定峰峠付近 | 筆者思い込み | 城ではない | |

| 2 | 安戸城の西方、標高340m峯手前堀切? | どなたかのブログ | 城ではない | |

| 1 | 小川町 字館 腰越城周辺 | 筆者思い込み | 城ではない | |

| キープ | 自得軒砦 | 筆者思い込み | ||

| キープ | 鷹谷砦とヨウガイサン | 筆者思い込み |

| 9.イチノホリキリ ニホホリキリ 2021/09/19 位置 |

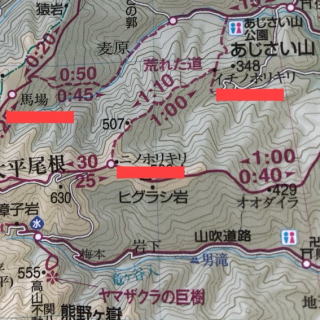

本場所の調査のきっかけは夏場のトレーニング用に買ってきた登山地図だ。 熊倉城の項でもお話したが、登山地図というのはなにしろ情報が多い。 山の頂、尾根、谷、沢、などの細かな呼称や、スポット名称、そして地名については、最近かなり精度の上がったGoogle MAP以上である。 そんな地図の中に、越生あじさい山公園の南峰に、「イチノホリキリ ニノホリキリ」なる呼称を見つけた。 イコール、 「一の堀切、ニノ堀切」 では?と思ったからである。 他にも”馬場”なる城郭関連地名があるが、これは北方の大築城に関連する地名だ。 イチノホリキリ ニノホリキリは、大築城と異なる峯上にある事から 「ひょっとすると、新城か?」と、夢膨らんでしまったわけだ。  ■山と高原地図22 奥武蔵・秩父 2021年昭文社より ■山と高原地図22 奥武蔵・秩父 2021年昭文社より_____________________________________  あじさい山公園は整備されており、公園道を使ってイチノホリキリにアプローチ。 あじさい山公園は整備されており、公園道を使ってイチノホリキリにアプローチ。 途中休憩所から大築城を眺める。(ど真ん中のピーク) 途中休憩所から大築城を眺める。(ど真ん中のピーク) 休憩所で記念撮影。 休憩所で記念撮影。 標高が高くなると公園は荒れだした。せっかくの歩道もこの有様。あ〜〜ぁ。 標高が高くなると公園は荒れだした。せっかくの歩道もこの有様。あ〜〜ぁ。 ほどなくイチノホリキリの場所に到着。 ほどなくイチノホリキリの場所に到着。 ここからも大築城がよく見える。(真ん中) ここからも大築城がよく見える。(真ん中) ホリキリはどこだろう?周辺を探す。 ホリキリはどこだろう?周辺を探す。あちこち目を配らせると、登ってきた斜面の反対側に降りる道を発見。 なるほど、”切通し”になっている。 そうか! ホリキリ=切通し なんだろう。 結局、城の名称では無さそうだ。 ざんねん。  ■イチノホリキリ地点の切通し ■イチノホリキリ地点の切通し管理人はここからニノホリキリを目指す。 まあ、結果はわかっているのだが、一応確かめ算だ。 結構立派なハイキング道なのだが、オートバイ走行で荒らされたらしく、道がボコボコ。 道のど真ん中に深い溝が走っていて、歩きづらい。  1時間弱でニノホリキリに到着。 予測したように堀切ではなく、これも切通しだ。  ■北方向からニノホリキリ。 ■北方向からニノホリキリ。 ■稜線上からニノホリキリ ■稜線上からニノホリキリ追記: 稜線上で、猛スピードで走るマウンテンバイク数台ととすれ違った。 埼玉はサイクリングを推奨しているらしいが、それもあってか、こんな山の中の稜線を猛スピードで走られては堪らない。 ハイカーとの接触事故も多発しているのではなかろうか。 心無い2Rバイク走行で、あじさい公園からの山道も通行止めされていた。 だめだなぁ、埼玉県。 気持ちはわからないでもないが、マナー無さ過ぎじゃん。 やめなさい。 |

| 評価 城ではありません |

| 8.熊倉城と小畑の陣 その2 2021/08/10 位置 |

||

|

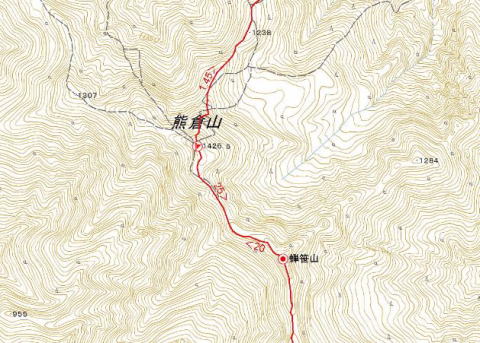

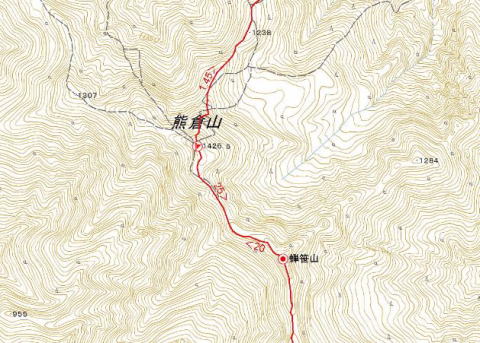

本コラムN0.5で小畑の陣について、長々と綴ってしまったが、 要するに、 熊倉城の近くに、武田方が築いた 『小畑(幡)の陣』 と言われる場所があり、それがどこなのか?ということである。 情報は2つ A:日本城郭体系第5巻(※1)では、熊倉城を648mの城山山頂(以下城山と記す)と確定した上で、 『伝承の域を出ないが、熊倉城と谷一つ隔てた熊倉山中麓に、熊倉城攻略の将と言われる武田氏の家臣小畑山城守が陣を張ったと伝えられる小畑陣がある』 B:埼玉の城館跡(※2)では、 『・・(熊倉城と)谷続きの蟬笹山には城跡と対峙する小幡の陣跡がある。』 このAB、2つの情報から筆者は2つの仮設をたてたが、今回は仮説②の実地調査結果を報告する。 ■仮説②

※1 日本城郭大系第5巻 埼玉・東京 ・・昭和54年 児玉幸多 坪井清足監修 新人物往来社 ※2 埼玉の館城跡 ・・昭和43年発刊(復刻版・昭和62年 埼玉県教育委員会 国書刊行会) |

||

| またくどくど長くなりそうなので、評価を先に記しておこう。 苦労してヘロヘロになって登ったが、蝉笹山には筆者が確認できる城郭遺構はない。 評価 城ではありません |

||

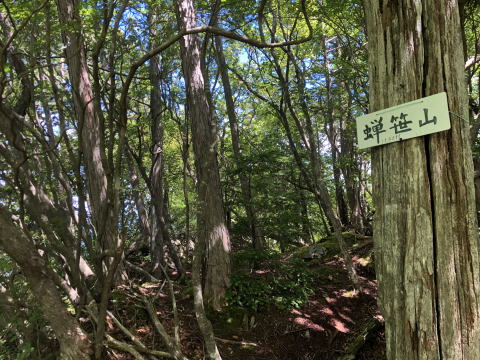

◆YAMAPより  以下にレポートを記す。 蝉笹山は、熊倉山 標高1426mの南にある。 標高は、熊倉山より高い。 コースの標準所要時間は、 城山ー熊倉山 2時間30分(城山コース) 熊倉山ー蝉笹山 25分 蝉笹山ー熊倉山 20分 熊倉山ー城山 約1時間40分(日野コース) 合計:約5時間 となっていた。  AM7時30分 登山口は、もちろん熊倉城入口。 しかし、今回は城には背を向けて、背後の城山コースを登る。 このルートはNO.5でも書いたが、通称”小幡尾根”と呼ばれており、ひょっとするとルート上に城があるかもしれない。 そんな期待もあわせて、蝉笹山と一緒に調査開始だ!  天気予報では、大型連休中の晴れ間は、今日しかない。 家族は働きに出かけていて申し訳ないが、私は休みなんだから仕方ない。 大いに楽しむことにした。 写真は、標高1000m近くまで登った眺望。 最初に言ってしまうと、このコースは最初ヵら最後まで、大して展望の効く場所はなかった。  AM10時16分 体力の衰えで、登り始めて3時間近くも経ってしまった。 標高1400m付近 日野コースとの分かれ目まで来た。 熊倉山頂までは、あともうすぐだ。  AM10時25分 熊倉山山頂である。 先客が一名いた。 ここで一応山頂まわりを確認。  山頂は広いが、城の遺構と思われるものは皆無。 自然地形だ。  山頂での記念撮影。 このコースは秩父市がかなり手を入れているらしく、非常に整備されている。 ただし、整備されているのは城山コース、日野コースのみ。 その他のコースは、進入禁止ロープが張られている。 また他コースを案内していた古い道標は、見事にカットされている。 遭難者が多いんだろう。  さて、目的地の蝉笹山に向かうには、その遭難者の多いコースに入らなければならない。 入口に注意喚起を促す看板がある。 「この先、道迷い遭難発生!※自粛してください」と書いてある。 こんな所まで来て ”自粛してください!” なんて、言われると思わなかった。 コロナのこのご時世、なんか、ムカつく。  申し訳ないけど看板を無視し、蝉笹山に向かう。 3時間もアップダウン続きで、還暦前の管理人の体はもう限界寸前だった。  AM10時58分 ようやく、目的の蝉笹山についた。 もう汗だくだ。  早速調査開始。 まあ、予想はしていたが、蝉笹山はご覧のように岩がゴツゴツ。 とてもじゃないが、城の遺構は無い。 周囲も木々で全く見渡せない。 ここで、調査は終了。 この山の先に”シラカケ岩”という眺望の効く場所があるそうだ。 しかし、足が限界に近いのと、蝉笹山の調査結果の落胆から、とても足が向かない。 管理人は、ここで引き返すことにした。  PM12時 下りは 日野コース を選んだ。 実は、往路に使った城山コースは、山頂部に近くなると、かなりアップダウンが激しい。 これを帰りにもやるのか・・・と思うと、足がもちそうもないと思った。 従って復路は、地図上絶対”下り”しかない日野コースを選んだ。  このコースは、谷を狙って歩くので、結構水場が多い。 このコースは、谷を狙って歩くので、結構水場が多い。左写真は、途中にあった苔寺を思わせる風景。 全部自然のものだ。  水場もある。 綺麗な沢の水で、汗をぬぐった。  PM2:00 沢伝いを歩き、林道三又線の終点に到着。 ここからは林道歩きだ。 もう、足がパンパンになっていた。  午後2時30分 出発地点に到着。 朝には無かったクルマが止まっていた。 登山途中で会った方は3人だった。 正味、合計7時間。 休憩も挟んだが、標準コース時間を大幅に過ぎていた。 歳と体力不足を、切に感じさせられる。 このあと、とても熊倉城本体には寄っていく気分にはならなかった。 遅いお弁当を食べて、帰路に着く。 さて、今一度よくよく考えてみると、こんな高地に城を作っても仕方ないだろう。 展望が効くだけで、水はないわ、獣はいるわ、冬は雪だわ、で生活できない。 なんでこんなとこ行く必要があったのだろう?と、改めて思う。 自分にも伝承にも、文句を言いたくなる踏査であった。 でも、仕方ない。 これが城郭好きのサガなのだ。 (おわり) |

||

| 評価 城ではありません |

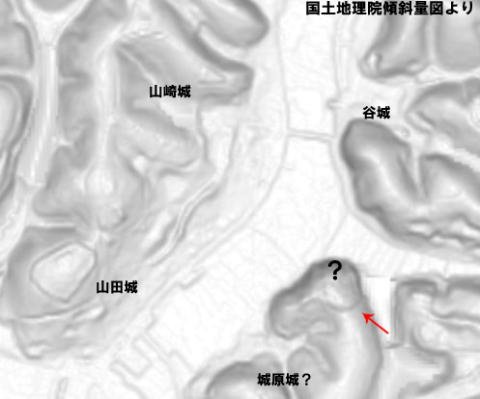

| 7.谷城の横の山 2021/01/17 位置 |

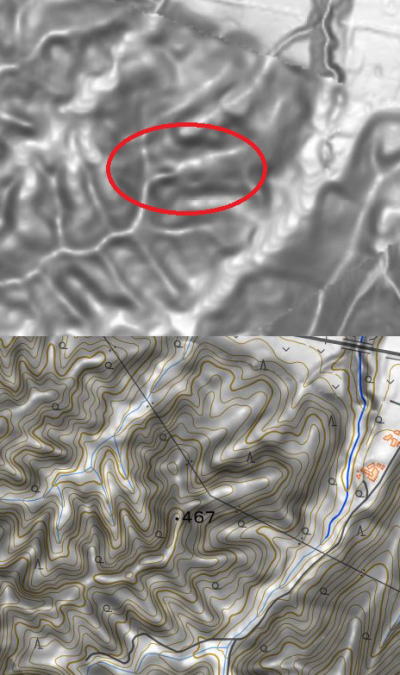

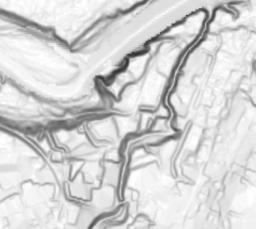

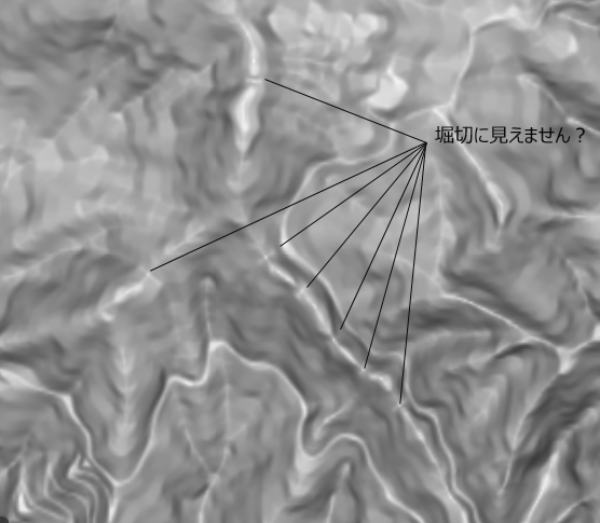

谷城を調査したあと、国土地理院の傾斜量図を眺めていた。 最近、この手の測量図から、未発見の城がたくさん発見されているからだ。 すると、谷城のすぐ南の山に怪しい影が映っていることに気がついた。(↖️部) 山田城の対岸も「城原城」と呼ばれ、何人かの方が調査をしているようだが、位置が違う。 ひょっとすると、ひょっとするかもしれない。 確かに図の↖️部は、陰陽が強く、見方によっては堀のようにも見える。 ・・・ということで管理人は調査に出かけたのである。 【結論】 城ではない。 影として写っていたのは、「道」型であった。 傾斜量図では、地面の道型が強調されるようである。 筆者も何回かこれに騙されている。 やはり、この傾斜量図を頼りに調査するのは慎重を期す。   管理人のログ。 傾斜量図に写っている影は、この道型のようだ. 東斜面から登ってきて、山の上を横断している。 |

| 評価 城ではありません |

| 6.物見山 東秩父村大字御堂 2020/08/08 位置 |

※お断り 前置きが長いです。 まったくつまらない連休になった。 連日のコロナ患者の急増。 東京都の小池知事は 『帰省をやめろ』 と言い出した。 同様に埼玉県も・・と思ったが、大野知事は明確な意思を出してない。 どちらにしろ、我々埼玉県人も、実質外に出にくくななった。 埼玉県から東京に通う人が多勢いることは周知の事実。 ・・ということで、本当に外に出づらくなった。 埼玉県人は、埼玉で過ごすしかない。 もちろん大宮=東京方面なんか行きたくない。 行くとすれば、西だ。 秩父方面しかない。 人里離れた自然をメインにした観光地は、秩父方面しか無いのだ。 しかし、最近思うが、埼玉県は、自然をメインにした観光地がいかに乏しいか。 埼玉は山があると言っても、栃木県ほどではない。 山の中なのに、どこの自然公園に行っても人、人、人なのである。 全くダメダメである。 ________________________________ 愚痴ばかりになってしまった。 話を戻そう。 実は、私の通う駅からいつも綺麗に見える山がある。 それが 『笠山』 だ。 ピラミッド状に見える笠山はなんとも魅力的で、いつかは登ろうと思っていた。 そこで、何もできない暇な連休中、笠山に登ろうと考えたわけである。 早速登山だ。 朝の6時30分に登山口を出発、山頂には7時30分に着いた。 ◆登山口 ◆笠山神社山頂   ◆YAMAPより  物足りないので、国土地理院の地図に載っている沢沿いの登山道を降りる事にした。 地図上には確かに登山口に向かう道が記入されている(図①) ところがである! 現地にこの道が無い!・・というか林道に改変されているではないか!! 埼玉は地図にもない林道が縦横無尽に延びている場合が多い。 仕方がないので、この林道を下ることにした。(図②) おそらく登山口まで戻れると予測したのだ。 ところがぎっちょん! この林道が途中で終わってしまったのだ! しかも、こんな中途半端なところで。。。 作るなら全部作ってくれよ!または、登山道壊すなよぉ!! だめだなぁ、埼玉県。 無計画な林道建設もいい加減にしてほしい。 これまた仕方がないので、グーグル検索。 結果、近くのちゃんとした舗装林道まで戻ることにした。(図③) この林道であれば潰されていることはないだろう。 ◆アプリ YAMAPより  そんなこんなで、半分道に迷った私は、グーグルMAPと山用のアプリを見比べていたわけである。 そんな中、笠山北下方に 『物見山』 の文字を発見したのである。 物見山といえば、ときがわ町の物見山砦でガセネタを掴まされた地名だが、 一応城郭関連地名である。 しょうがないから、これは帰りに寄ってみよう・・・ということになった。 ここまでがショーもない前置きである。 _______________________________________   前置きがやたら長いので、手短に。 様々な理由でたどり着いた 『物見山』 であったが、 遺構は無い。 山の名前に騙された。 城であれば、地理的には安戸城の目の前であり、 安戸城の視界確保補佐としては、 なかなか良い選地だったのになあ。 いやあ、それにしても自然公園といい、林道といい、物見山といい、埼玉県はダメダメが多い。 ____________________________________ ※あとでネット上を探っていたら、既にこの物見山を調査されている方がいた。 |

| 評価 城なんかじゃない! |

| 5.熊倉城と小畑の陣 2020/06/21 位置 本文掲載 | ||||

|

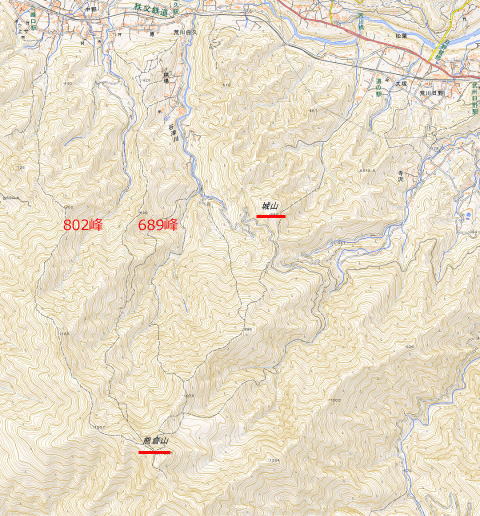

以前から気になることがあった。 秩父市の熊倉城であるが、現在その位置は、標高648mの城山に何の疑いも無く比定されている。 しかし、ここは本当に熊倉城なのだろうか? 武田方が築いた『小畑(幡)の陣』なのでないか??。 ■電子国土より  日本城郭体系第5巻(※1)では、

熊倉城を648mの城山山頂(以下城山と記す)と確定した上で、

以下の記述がある。 『伝承の域を出ていないが、熊倉城と谷一つ隔てた熊倉山中麓に、 熊倉城攻略の将と言われる武田氏の家臣小畑山城守が 陣を張ったと伝えられる小畑陣がある』 他のネット上の情報で探ってみても同じような記載が見受けられた。 非常に興味のある記述である。 そこで地形図を見てみた。 当然、武田方は熊倉城の西の方から攻めてくる。 そうなると、 ”城山の西側で且つ、この山から谷を隔てて陣を張りそうな場所”を探すと、 図の689m、802mの小ピークがなどが考えられる。 しかし、かなりの高山である。 これは調査が大変だなぁ」と感じていた。____ ■昭文社 iPhone用 山と高原地図  ___ところがである。

先日山登りのサイトを覗いてたときのこと。

あるハイカーがブログに ”・・・熊倉山に登るため、648mの城山(小幡尾根コース)を経て・・・・”

と書いている。 んっつ?小幡尾根????

そう、字は違えど小幡尾根の”小幡”は”小畑”と見て間違いないだろう。 となると、この小幡尾根に小畑の陣があるに違いない。

では、小幡尾根とはどこだろう?

さらに山登りのサイトをあちこち探ってみる。 すると、衝撃的な事実がわかったのだ。 そう、左図を参照して頂ければ一目瞭然、 小幡尾根とは、 ” 熊倉城とされている「城山」がある尾根筋”のことだったのである。 山の地図のことである。 おそらく”小幡尾根”の記載に間違いは無いであろう。 そんな事を間違えれば、遭難の危険性があるからである。 つまり、小畑の陣が、熊倉山の中腹にあるとすれば、陣は熊倉山から城山までの ”小幡尾根上” にあるということになる。 この時点で、前述の図の689m、802mの小ピークは候補から消えた。 ・・・となると小畑の陣はどこなのか? 当然、熊倉城を攻める小畑の陣は、熊倉城より標高の高いところに築き、ある程度の距離を持たせていたであろう。 小幡尾根上で考えると、城山とその南にそびえる標高1426mの熊倉山山頂まではかなりの距離があり、

考えられる事としては、その途中の小ピーク等に『小畑の陣』があるという仮説である。

確かにこの尾根上には、陣を張れそうなピークが幾つかある。 そこまで武田軍は迫っていたのかぁ・・・と、思ったとき、疑問がまた沸いてきた。

『熊倉城と”谷”を隔てた熊倉山中腹に小畑の陣がある・・・』の記述である。 この 「谷を隔てた」 が問題である。 熊倉城と小畑の陣が同じ尾根上にあるとしたら、この記述は基本的に成立しない。 『谷』という言葉が、どういう地形を示すのかは微妙なところでは有る。 城山と熊倉山はかなりの距離があり、尾根上でも上り下りの激しそうな山容である。 これを、谷を隔てて・・と表現したのであろうか? しかし、『谷』と言えば、やっぱり、等高線が凹になった深い谷筋の地形を示すであろう。  そう思っていた矢先である。 管理人は『埼玉県の館城跡』(※2)という 古い本の 復刻版を読んでいた。 特筆すべきはその本の示す熊倉城の位置である。

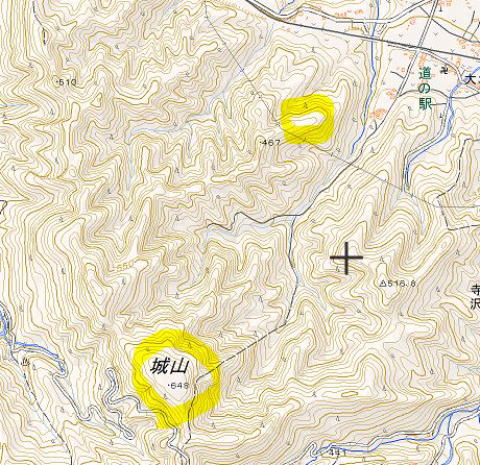

埼玉県の城館跡の熊倉城の位置は、標高648mの城山では無い。 城山から派生する尾根のはるか下方、 標高467mの小ピーク周辺なのである。 もっと平野部に近い山だ。

・・・・まったく位置が違う。 ここまでで筆者には、1つの仮説が生まれた。 ■仮説① 現在の熊倉城の位置が誤りで、

標高467mのピークからは、大きな谷が回りこみ、谷を隔てた遥か上方に648mの城山が望める。 つまり 『熊倉城と谷を隔てて小畑の陣がある』 という記述が成立するのである。 武田方が467mの熊倉城を攻めるために、距離を置いて標高の高い648mの城山に陣を張るのも納得できる。 しかしネックなのは、この”埼玉の城館跡”という本である。 内容に誤りが多い・・という所で、実は結構評判の悪いイワクつきの本なのである。 ところが、”埼玉の城館跡”には、このような記述もある。 『・・(熊倉城と)谷続きの蟬笹山には城跡と対峙する小幡の陣跡がある。』 城郭体系の記述とは明らかに違う。 この本の発刊は体系より11年も古い。 表現としては城郭体系よりこちらの表現の方が正しい?のだろうか?  では、”蝉笹山” とはどこだろう??? 山岳地図の方が情報が多いので、そちらを当たってみることにした。 すると、『蝉笹山』とのはっきりした記載が出てきた。(左図) 中には、熊倉山を別名”蝉山”といい、続く南峰を”笹山”といい、 その総称が蝉笹山というものもある。 とにかく、熊倉山まわりが蝉笹山である事は間違いない。 城山が熊倉城であるとすれば、 小畑の陣は、なんと標高1400m級の熊倉山周辺となる! ということで、”埼玉の城館跡”の記載を元にもうひとつの仮説が生まれた。 ■仮説②

たしかに標高1400mの蝉笹山ピークからは、大きな谷が回りこみ、谷を隔てた遥か上方に、648mの城山が望める 『熊倉城と谷続きの蟬笹山には城跡と対峙する小幡の陣跡がある』 は、なんとなく成立する。 ただし、なにせ標高1400mである。 ハイカーたちの記録を見ると、熊倉山周辺は、かなり岩場の多い山である。 水の入手もままならないこのような場所に、果たして陣を張るだろうか? |

||||

|

◆電子国土より

______________________ このような疑問を抱いてから、いくつか分かったことがある。 まず、仮説1であるが、 たしかに電子国土の傾斜量図には、標高467m付近に遺構のような影が写りこんでいる。 しかしながら、その上に地形図を重ねると、そこには送電線が建っていた。 影はその工事痕?の可能性がある。 また、仮説2であるが、 蝉笹山には、この私のつたない情報から、 当ホームページのお客様、しぼれさんが登山をしてくれている。 彼の目では、遺構は無さそうとの情報を得ている。 とにかくこの ”埼玉の館城跡” という本は、 地図、およびその記載内容から多くの疑問を投げかけてきた。 しかし、繰り返しになるが、非常に内容に誤りが多い所がネックである。 _____________________ 熊倉城は一体どこなのか?果たして小畑の陣は? 謎は深まるばかりだが、時間があれば、自分の目で確かめてみたい。 ※1 日本城郭大系第5巻 埼玉・東京 ・・昭和54年 児玉幸多 坪井清足監修 新人物往来社 ※2 埼玉の館城跡 ・・昭和43年発刊(復刻版・昭和62年 埼玉県教育委員会 国書刊行会) |

||||

| 評価 まだ現地調査はしていないが、ダメっぽい。。 |

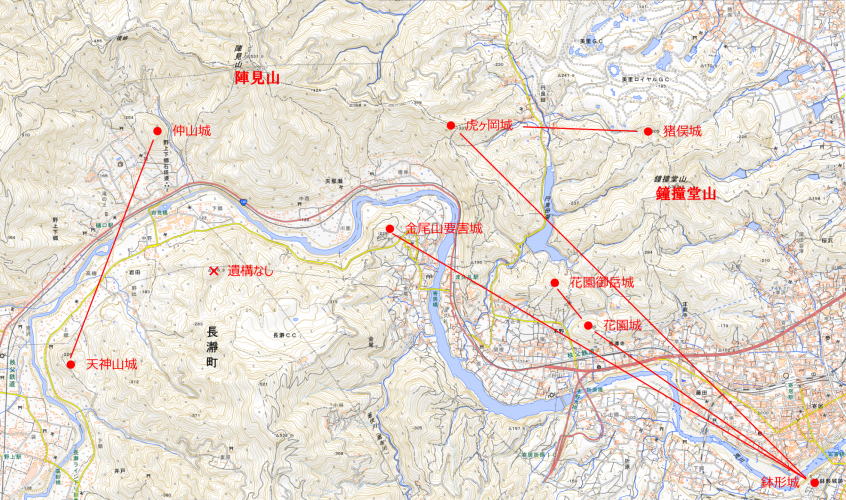

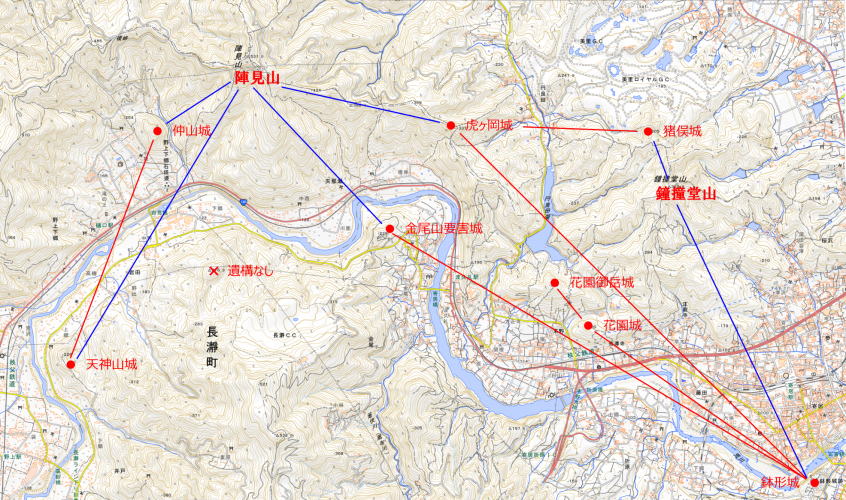

| 4、陣見山 鐘撞堂山 2019/09/06 位置 本文掲載 電子国土より |

|

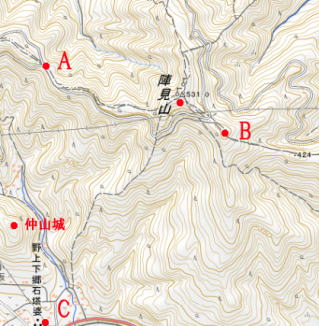

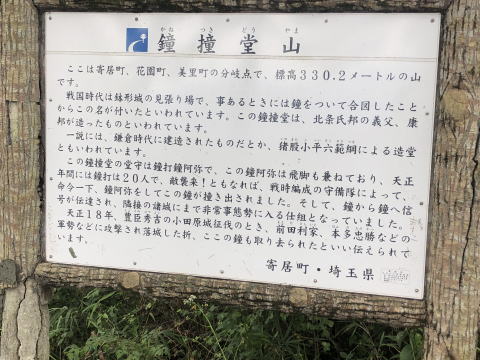

荒川筋には、鉢形城始め、いくつかの城が存在する。 これらの城は後北条氏政権下で、お互いが有視界で存在し、狼煙や光などで連絡を取り合っていたと考える。 国土地理院・電子国土より  さて、地形図を見てみよう。 寄居周辺の後北条氏の本拠を鉢形城とした場合、 地形図上、金尾山要害や虎ヶ岡城は、西の天神山城と連絡ができない事がわかる。 つまり、鉢形城と天神山城は間接的にも情報伝達は不能だ。 同じ理由で、猪俣城と鉢形城も、有視界で連絡できない。 ◆電子国土より  これを解消するが、この陣見山と鐘撞堂山であった。 なるほど、これら山の存在が、全てを結びつけるのである。 下図を見ていただければ、管理人の言いたいことはお分かりになると思う。 この2つの山の存在が、城情報ネットワークを広げていたのである。 ◆電子国土より  さらに管理人は、陣見山と鐘撞堂山に城郭遺構があるのではないか?・・・・と、ちょっとだけ思ったりしてしまう。 さっそく現地に行ってみよう! __________________________________________________________ ●陣見山 ◆電子国土より  陣見山へは、林道が通じており、アクセスは非常に簡単。 道が狭いので、バイクをお勧めする。 陣見山にほど近いところ(A地点)で、眺めの良い場所に出た。 すると、やはり仲山城や天神山城が手に取るようにわかるではないか!   バイクをさらに進め、林道脇から、陣見山山頂を目指す。    綺麗なハイキングコースで迷うことなく、陣見山には登れる。 思ったとおり陣見山山頂には、遺構は無い。 山頂にはテレビの電波施設がある。 遺構はこれらに破壊されたというよりも、周辺の状況から、もともと無かったように思える。 地形図上では、虎ヶ岡、金尾山、天神山、全てが拝めるはずだが、 現状は木々が多く、肉眼では確認できなかった。  ◆陣見山山頂   ◆陣見山からB地点を望む  来たついでに、B地点も探ってみた。 しかし、城郭遺構は存在しなかった。 よって陣見山周辺は城ではない。 陣見山には人が駐留して物見の役目として使われていたかもしれないが、 ここを守る意識が無い。 有事の際はいつでも放棄していたのだろう。 地形図上からは、なかなか良い場所なのになぁ・・・ ◆B地点山頂   帰りに野上下郷の板碑(C地点)を見に行った。 帰りに野上下郷の板碑(C地点)を見に行った。「お釈迦様(主尊に向かって)、鐘撞堂山は期待持てますか??」 ちょっとお尋ねしてから、次の目的地に向かった。  ※ちなみに冒頭地形図の※遺構なしとか書いてある276mの山は、かつて陣見山と同じ理由で管理人が調査し、遺構のないことを確認している。 ________________________________________________________ ●鐘撞堂山 この山の現地看板には 「鐘撞堂山は、その名の通り戦国時代、敵の襲来時に荒川対岸の鉢形城へ鐘をついて知らせた北条氏の見張り場だったことによる。・・・・」 と書いてあるそうである。 早速登山だが、「鐘撞堂山ふるさとの森公園」からアプローチ。 駐車場もあり、車で来れる。    山へは現地案内板に従えば、迷わず登れる。 途中、山頂にほど近いところから、遠く高見城も拝めた。   山頂に付いた。 やはり、鉢形城の見張り場という解説があり、名のとおり通り鐘もつけるようになっている。   ここからの眺めは良く、どこかわからなかったが、鉢形城も有視界の範疇である。 しかし、城郭遺構というものはない。 確かめ算として、管理人は鐘撞堂山から、南の猪俣城方面に向かい下山してみた。 ここにも、途中に遺構は無かった。   陣見山も、鐘撞堂山も、”使用目的”が山の名前となり、現在まで残っていたということには敬意を表したい。 しかし、城としての加工(土塁、堀、切岸など)が施されないということは、 物見の役目以外、有事の際は簡単に放棄して良い場所だったのだろう。 そう、管理人は考えている。  駐車場所の公園に着いた。 そのまま帰宅した。 ちょっと物足りない登山であった。 |

|

評価 城とは言えません

|

| 3、傾斜量図 定峰峠付近 2019/08/17 位置 |

|

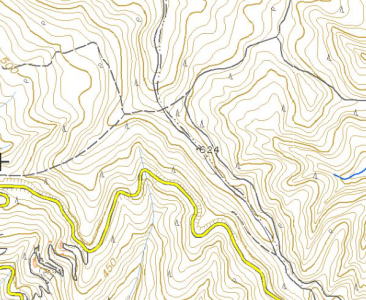

国土地理院の地形図に、傾斜量図という地面の起伏を赤裸々に表現できる機能が付いた。

建築物を度外視した、地面の起伏のみの測量図だ。 これを使うと、比企周辺の城の遺構が、これまた綺麗に浮かび上がってくる。 下は、このあたりを代表する城々である。 お分かりであろうか? これをご覧になれば、管理人が何を言いたいか、聡明な方はお分かりであろう。 (上段左から 菅谷城、松山城、杉山城 下段左から 山田城、大築城、鉢形城) ※スケールはバラバラです。 ◆電子国土より       地面の起伏が表現されることで、土塁、空堀がきっちり映り込んでいるではないか!!

と、いうことで管理人は比企地方周辺の山という山を舐めるように傾斜量図で眺めてみた。

場所によっては、測量精度が低くなっている場所もあるようだが、2箇所ほど 「ここ、城じゃない?」 という場所を見つけた。 その一つが、ここ定峰峠付近である。 下の画像を見ていただければ一目瞭然。 細い尾根に堀切が連続で並んでいるように見えないだろうか!!   ◆電子国土 地形図を引用 ◆電子国土 左同場所の傾斜量図を引用 ________________________________________________________ 【調査結果】   今日は私の誕生日である。 ”誕生日なんだから、お父さんに付き合え!” と、娘と嫁を巻き込んで山に向かった。 途中、道なき道を歩かせ家族に不満を与え、 クマに遭遇したと地元民に間違われながら、 それでも、新しい城の発見に期待を寄せた。 しかし、結果は惨敗。 自然地形が堀切状に写りこんでいるだけ! 収穫ゼローぉ。 このような岩の裂け目なども、堀切様に写りこんでしまうようだ。 全く、私の予想は的外れ。 傾斜量図は参考になることは間違いないが、やはり実際に歩くのとはわけが違う。 慎重を期す必要があるな。 反省である。。。   |

| 評価 城ではありません |

| 2、安戸城の西方、標高340m峯手前に堀切? |

|

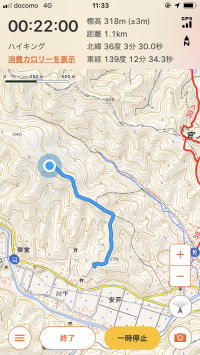

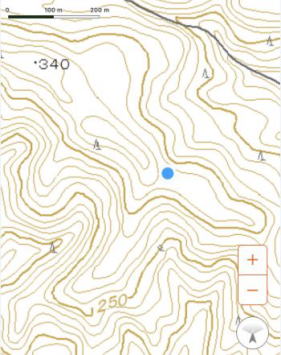

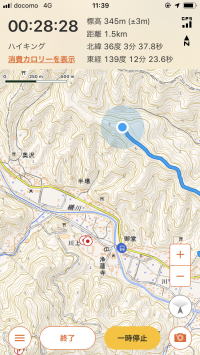

先日、なんの気無しに山歩きのブログを見ていた。

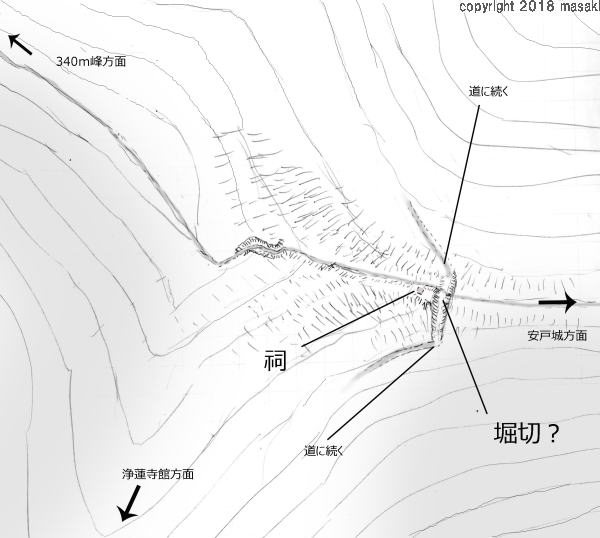

どなたかのブログか忘れたが、 「・・・安戸城から宮の倉山へ向かう峯続き、340m峰手前に堀切がある。・・・」 と書いてある。 この文章で管理人の心に火が着いた。 ____________________________________________________ 今日は歯医者があるが、予約は15:00。 おっ、まだ4時間あるな。 よし、じゃあ早速行ってみようじゃないか! AM11:00  先日訪れたばかりの安戸城に向かう。 前回の訪城時と同じく、保育園裏の林道から15分ほどで城跡に到着した。  さあ、ここからは進路を西に取る。  この先は未知の世界だ。 だが、道が続いているのはわかっていた。 結構ハイキングも行われているようで、国土地理院の地図にも道型が はっきり書いてある。 ここから宮の倉山方面までまっすぐ尾根筋を進む。 ちょい小走りで登る。 やはり、なんとなく時間に追われている自分がいた。 AM11:30 おっ!これだな。。。。。 340m峰の手前の堀切??。 場所はここである。   ◆YAMAPより ◆YAMAPより ブログに書いてあった堀切?は、すぐわかった。 確かに堀切り?だ。 尾根に直交して溝が掘ってあるようだ。 しかしなぜか、傍に祠がある。  管理人は早速調査開始。 しかし開始した直後、この溝の意味が分かった。 こりゃ 『杣道か、峠道』 だ。  溝の両側を少し降りてみると、竪堀になるかとおもいきや、 道が繋がっているのだ。 なるほど、祠があったのもそのためか! 昔は人の往来があったのだろう。 そしてこれが道型になり、溝状になったのである。 ここはいずれかの時代に使われていた峯越えの道だったのだ。  つまりこれは、堀切りではない。  一応、周辺の地形も確認した。 この溝以外、周辺には城郭関連の遺物は見当たらない。 縄張り図っぽく描くとこんな感じである。    さらにここから先の西に続く稜線まで行ってみた。 標高340m峰付近にも遺構はない。  また、ここから大河原氏館と言われる"浄蓮寺"方向の尾根も降りてみた。 また、ここから大河原氏館と言われる"浄蓮寺"方向の尾根も降りてみた。しかし全く遺構はない。  ■YAMAPより管理人の行動ログ 結局、ここは城跡ではない。 |

| 評価 城ではありません |

| 1、字館 |

|

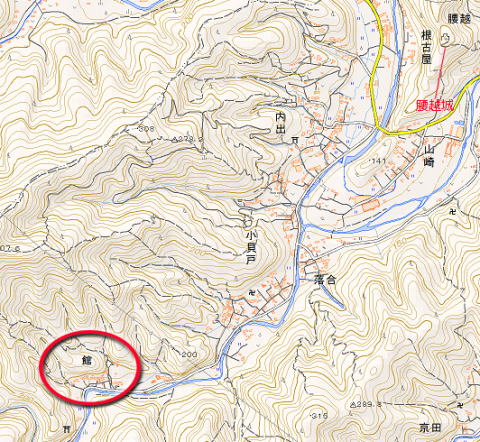

先日、なんの気無しに、地形図を見ていた。

そしたら、腰越城から南に走る谷筋に 『館』 という字名があるではないか!

たまたまだろうが、

「館」の文字がいかにも城のありそうな舌状地形上に印刷されている。 位置的には、ここは腰越城から南に続く谷間だ。 もし城があれば、腰越城からの距離からして、支城とも考えられる。 北には内出という地名もある。 よく考えれば、腰越城の西の備えとして安戸城があるが、

故に、腰越城の家臣団が詰める場所にも見えるのだ。この南の谷筋には、城の存在が認知されていない。 ◆電子国土より ひょっとすると??? さっそく、管理人は現地に飛んだ。 ___________________________________________________  字館に着いた。 土石流危険の看板からするに、場所は間違えていない。 正面の低めの台地である。  民家横から直登させていただくも、山の上の当方が目にした地形は、要害とするにはあまりにチンケ。 堀も、土塁も何もなかった。。。。。  |

| 評価 城ではありません |