![]()

![]()

特集 鹿沼市の城

本ページでは、かつて鹿沼市の広報に掲載していたコラム全文を紹介したい。

わたしは、鹿沼市広報で5年間ボランティアのライター(ペンネーム:縄張りくん)として、コラムを掲載していたが、途中で辞退した。

原因は、私の原稿のみ市役所側に貼られた赤文字文言に起因するが、長くなるので割愛する。 ヒマな方はどうぞ LINK→よもやま

■LINK 第〇回 を触っていただければ、該当記事に飛びます

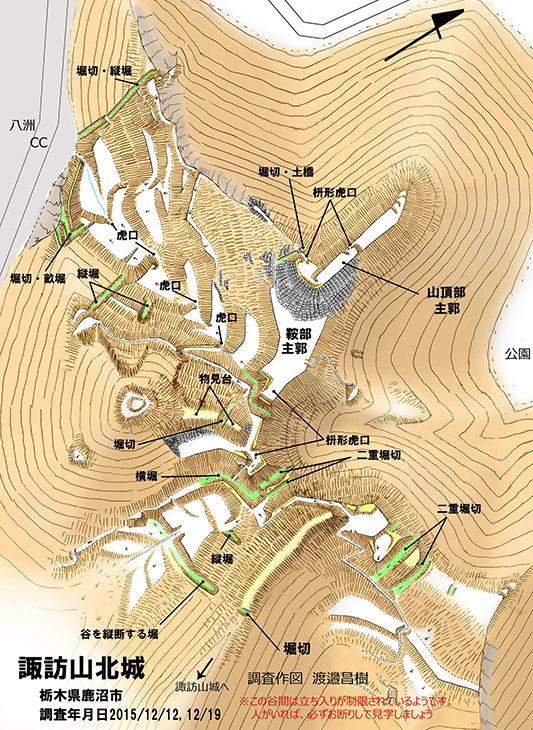

| 第1回 | 諏訪山城 諏訪山北城 | 第12回 | 上南摩・上の城 |

| 第2回 | 龍階城 | 第13回 | 下沢城 |

| 第3回 | 久我城 | 第14回 | 久野寄居城と鶴巻城 |

| 第4回 | 加園城 | 第15回 | 妙見寺城 |

| 第5回 | 粕尾城 | 第16回 | CS立体図で発見された新城 櫃沢城 |

| 第6回 | 粟野城 | 第17回 | 口粟野岩鼻城 |

| 第7回 | 容愛城 | 第18回 | 怪しい城郭的遺構 |

| 第8回 | 滝尾山城 | 第19回 | 新発見の城 北村城・北村南城 |

| 第9回 | 天狗沢城➡※第21回で大越路南城に改名 | 第20回 | 上永野龍ヶ谷城 |

| 第10回 | 金ヶ沢城 | 第21回 | 大越路南城(最終回) |

| 第11回 | 老沢城 |

| 第21回 大越路南城(最終回) 鹿沼市下粕尾大越路 |

|

鹿沼は城の宝庫である。

さて、 最終回の今回は、第9回のコラムで紹介頂いた“天狗沢城”についての改稿である。 第9回の「天狗沢城」は、令和4年に寄稿したものであるが、その後のCS立体図(第16回で紹介)の登場で、それに基づき調査をされた城郭関係者から、天狗沢城の領域が、もっと広がっているという投稿が筆者に寄せられた。 (注:1)

改めて本稿を書くきっかけとなったCS立体図について簡単に説明したい。

また、DEMデータを使えば、等高線だけではなく、標高が低いところから緑、黄色、橙、赤色に変化させることで、立体的に直感的に、描画表現することも可能となった。(図1右最下段) このDEMデータを使って、標高の色表現ではなく、土地の起伏(凸凹)や傾斜(緩急)に特化して、描画表現を行う。

栃木県では、G空間情報センターを通じて、県が行った航空レーザー計測に基づく2023年の森林資源データが一般公開され、だれでも自由に利用することができる。

前置きが長くなってしまったが、まず、筆者が頂いた情報である。

この情報から、筆者も山を実際に歩き、縄張り図にした。 それが図3-2となる。 それでは、新たに見つかったそれぞれの部位についてお話ししよう。

◆尾根A(東尾根の遺構)

尾根Aとしては、遺構はこれだけである。

◆尾根B

◆堡塁

この城のある粟野城を起点とする谷筋は、岩鼻城、大塚城、粕尾城、櫃沢城、そしてこの大越路南城と城跡が連立する。 佐野氏は戦国期、後北条氏の配下になった関係で、宇都宮氏と激しく争っていた。 その関係がこの谷にも及んだのかもしれない。 よって主尾根のみならず、東方向を警戒するために、尾根筋に集中的に遺構を配したのであろうか。

最後に。 鹿沼市では「鹿沼城」ばかりがクローズアップされ、それ以外の城については全く前面に出てきていない。 鹿沼城以外にも、鹿沼市には素晴らしい城が複数あることが、お分かりいただけたであろうか? まだまだ鹿沼には、未知の城が眠っている可能性があることをお断りして、ペンを置きたい。 鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

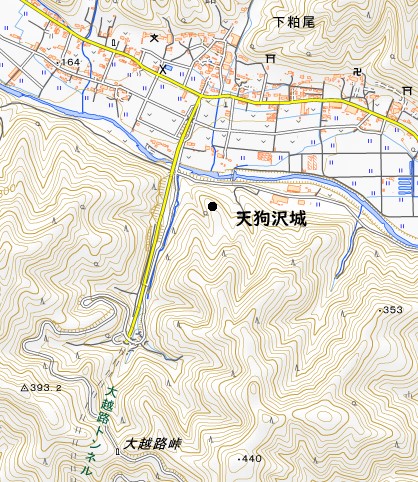

◆城の位置図(国土地理院GSIより)

※1 ※2 ※3

<編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

| 第20回 上永野龍ヶ谷城 鹿沼市上永野 |

|

鹿沼は城の宝庫である。 本コラムを4年前から書き続けてきたわけだが、 本当に皆さんに読んでいただけているのか? 興味をお持ちいただけているのか? お役に立てていただけたのか? どのようなご意見があるのか?

筆者には知る由もないのだが、今回もその様なことは気にせずに、また一つ城を紹介したい。

今回は、旧粟野町史にも掲載されている「龍ヶ谷(古)城」※1である。 城の位置であるが、町史では標高350m、上永野の龍貝山にあり、佐野氏の出城と紹介されている。 現在の地形図を見てみると、大越路峠トンネルを南に越えた県道32号(栃木粕尾線)と県道199号(県道上永野下永野線)の交差点から、西に1.5kmの永野川右岸の山にある。 町史では標高350mとあるが、地形図上では292mである。 周りに該当する山も無いようなので、この292mの山を上永野龍ヶ谷城として紹介したい。

城の歴史として旧粟野町史では「永野村郷土誌」を引用し、 「文明年間二佐野長嶋某ノ築ク処ナリト伝ウ永正大永ノ頃ハ毛野塚長門守、同大膳大夫ノ居城ナリ天文十五年ニハ伊藤藤右馬ノ助ナル者之ニ拠リ弘治元年ニハ植竹備後ナルモノ之ニ在シ天正年間ニハ高瀬大久保ノ諸族代ワル代ワル居城セシト雖モ基事蹟伝ワル処ナシ」

また「粟野古記録」から 「天正十年九月九日長野両郷日光神領政所佐野修理大夫藤原宗綱公本領主ニテ大宮大明神造立」 とある。 一級資料の引用とは言えないものだろうが、この一帯が佐野氏の支配と伝わることから、龍ヶ谷城は佐野氏の城と考えたのであろう。

先述したが、遺構は永野川を前に張り出した山上にある。 城に取りつくには、永野川を南に渡り、川の右岸に沿って走る林道を進めばよい。 ところが、筆者が訪城時には、林道が森林伐採中で封鎖されていた。 仕方がないので、近隣に車を駐車し、徒歩で林道を歩いた。

城山に近づいたとき、伐採中の地元の森林組合の数人の方とお話ができた。 私:「この上が城跡だと聞いてやってきました。ご存じですか?それで、ここから山を登らせてもらいたいのですが・・」 組合の方:「ここが城ぉ?聞いたことないなぁ。あんた、場所間違ってんじゃないの?」 と、まあ、いつもの事である。 組合の方が地元の方とは限らないが、上永野龍ヶ谷城は、あまり認知されてなさそうである。

組合の方に許可も得て、山に取りついた。 比高約120mの道なき尾根を登れば、上永野龍ヶ谷城に到着だ。 ※比高=山の麓から山頂(主郭)までの標高差

■ 図1:上永野龍ヶ谷城縄張り図

写真1は縄張り図の堀切1である。 堀切とは、尾根を分断する堀の事である。 尾根に対し、垂直に堀を入れることにより、尾根を通りづらくする。

◆写真1:堀切1

少し進むと堀切2がある。 比較的大きな堀で、前面に土塁(土をたたき上げて、盛ったもの)が配置されている。 人によって見解が違うだろうが、この土塁から、対岸の切岸(人が土を削って作った段差)に橋を架けていた可能性がある。 しかし、土塁の南側には堀が無く、歩けるようになっている。

筆者は今のところ、上の切岸に行くには橋ではなく、切岸の傾斜が緩くなるAから上段に上がっていたのではないかと想像している。

◆写真2:堀切2

そこから進むと、今度はB地点で通路がジグザグに曲げられている。 これは敵の侵入速度を遅らせようと、あえて通路をまげて場内に取り込もうとした工夫である。

◆写真3:ジグザクの通路B地点

◆写真4:写真上でのジグザク通路イメージB地点

■図2:縄張り図上のジグザク通路イメージ

主郭(本丸)は、この山の最頂部である。 しかし、主郭回りはあまり人の手が加えられていないようであり、切岸も明確でない部分が多い。 主郭頂点から今度は西に向かう。 すると、土塁があり、その向こう側が堀切3となる。この堀切の高さを高くするために、土塁が築かれたようである。

◆写真5:堀切3

堀切3を越え、二の郭に入る。 二の郭は広い空間だが、まったく人の手が加えられなかったのか、自然地形のままと言ってよい。 西に進むと堀切4がある。 堀切3同様に、前面に土塁を作り、堀の高さを稼いでいる。

◆写真6:堀切4

ココで目を引くのが、小さな曲輪Cである。 曲輪とは基本的に、人が手を加えて平らにならした空間の事である。 Cには両端に竪堀(山の斜面に垂直方向に掘った堀)を配している。

想像するに、堀切4から主郭部へ向かう道は、堀切底にいったん降りて、Dの曲輪を通路とし、Cの竪堀にかかる木橋を渡って、二の郭へ上がっていたと考えられる。 非常に凝った造りとなっているが、ここ以外の周辺には全く手を加えていない所が気に掛かる。 ■図3:木橋

■図4:木橋部分イメージ図

ここまで述べた上で言えるのが、この城は堀や土塁や、ジグザグの通路や、竪堀を利用した木橋など、敵の侵入に対する備えはしっかり加工しているが、曲輪の加工などの人が長い間居住することはあまり考えられていないようにみえる。

「作りかけの城」とも考えられるが、龍ヶ谷城は、戦いがこの一帯で行われた、または行われそうになったときに、急遽作られた城なのではないかと想像している。 攻撃、防御に気を配った縄張りのみが光っているところが、それを証明しているように思える。

ただし、筆者にはここでどのような戦いが起こり得たのかまでは考察しきれていない。 冒頭でも述べさせていただいたが、市民の方のご意見をお伺いしたいところである。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

◆城の位置図(国土地理院より) ※1 旧粟野町史には「龍ヶ谷古城」と記されているが、“古城”という名称は感覚的なものと判断し、「古」は外した。 また近隣にリュウガイ城と呼ばれる城も多いことから、本稿では“上永野龍ヶ谷城”と記させていただく。 ※2 筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 ホームページ名帰ってきた栃木県の中世城郭 URL: https://saichu.sakura.ne.jp/ ※3 参考文献国書刊行会「図説栃木の城郭」余湖浩一・渡邉昌樹2024 |

| 第19回 新発見の城 北村城・北村南城 鹿沼市上粕尾 |

|

鹿沼は城の宝庫である。 今回は第15回、16回に続く鹿沼市内の「新発見の城郭」である。 これから紹介する2つの城は、当方のホームページ※1への情報提供から現地を調査し、城跡であると判断した場所である。 管見の限り、両城ともに既刊の資料では全く紹介されていない。

本稿では便宜上、城の呼称を下記のようにさせていただいた。 1,北村城 2,北村南城

1,北村城 図1-北村城縄張り図

現場近くの土砂警戒地域の看板から字名を拾い、当城を「北村城」と呼称したが、字境でもあるようなので、もっと正しい名称があるのかもしれない。

さて、この城の存在は2018年頃に頂いた情報で知ったが、当時私は埼玉に居住していたため、宇都宮市在住の方に依頼して城として確認された。 昨年、筆者も栃木に復帰したため、現地に赴き、城であることを再確認している。

城跡は、山から派生する尾根を2つの堀切(山の尾根、峰続きを遮断する堀)で遮断する簡単な構造である。堀切の深さは低く、2m弱である。 各堀切は、西面が少し長い竪堀(山の斜面に沿っておろす堀。敵の斜面の横移動を防ぐ)になっている。 堀切で区切られた2つの曲輪(人の手によって削平された平坦地)があるが、南先端部が主郭(本丸)と考えられる。

主郭南側は林道として改変されており、往時はどうなっていたかは不明だ。 2つの曲輪には、どちらも北側に低い土塁(防御、攻撃のための土盛り)が設けられている。土塁上から木橋(堀を渡る木の橋)等が架かっていたかは、現在の遺構からは判断が難しい。

当然、この城の歴史は全く定かではない。しかしながら、仮説として城の位置づけを考えてみた。

(1) 北村城は、周辺の城々と連携した情報伝達の基地であった。 (2) 城の麓を走る県道15号線は、西に粕尾峠を抜け、足尾に達することができる。この道が、かつても使われていたとしたら、視界は西方向、南方向と限定されるが、街道の監視としてこの城が築かれた。

この2つの可能性を提示しておきたい。

写真1―北村城主郭堀切

2、北村南城(仮称) 図2-北村南城

2024年に北村城と同じく、筆者ホームページのお客様から、この城の情報をいただいた。新しい情報の場所は北村城の南、思川対岸の山である。 筆者は2024年10月12日に踏査を試み、ここも北村城同様、「新城」と判断した。

城は、北に突出する山の中腹の飛び出し部に構築されている。遺構は飛び出した尾根の根本部分を堀切一本で断ち切っている。 堀切は主郭側に土塁を設け、南に続く尾根と高さを合わせている。堀切の両端は竪堀となる。堀の深さは3mほどで、北村城よりも、堀幅・堀の深さがしっかりしている。

この城の主郭は堀切の北側と考えられるが、加工をしている様な部分もあるが、ほぼ自然地形といってよい。現在は木で覆われて視界が悪いが、木が無ければ眼下の県道15号線がよく見えただろう。

さて、堀切一本のこの城を作った目的は何だったのであろうか?

写真-2北村南城の土塁と堀切

ここで、1,北村城と2,北村南城が何を守っているのか考えてみた。 城を築くということは、何かを守るという事である。 両城とも、かなり川の上流であることから、思川の水運を当てにしたものではないと判断した。

仮説1 一番考えられる事は、北村城、北村南城に挟まれた道(現・県道15号)の往来監視ではないだろうか。 つまり、県道15号線は中世の時代も街道筋であり、ここを往来する人々の監視を、川の両岸から見守っていたということである。北村城、北村南城の両城があれば、この川筋は全方位見渡せるのだ。

また、両城は、思川の最も山深い所に位置する。ここから南東に進むと、やがて田園地帯が広がり、粕尾城・大塚城に代表される粟野谷の城郭群に達する。(下図参照) 図3-粟野谷の城郭群(国土地理院より)

推論の域を出ないが、粟野谷周辺で何か戦闘が起こったさい、敵が西方から攻め込むことを想定し、この両城が築かれた可能性がある。 北村南城が、堀切一本の暫定的で、陣城のように見える事も、その影響ではなかろうか?。

仮説2 また、可能性は少ないと思っているが、両城が同時期に存在しなかったと考える事もできる。 理由は両城の堀切の規模が違いすぎるからだ。北村城は割と恒常的な造りだが、北村南城は堀切1本の自然地形で、臨時色の強い構造だからだ。

仮説3 さらにもう一つ推論できる。 この城と粟野谷の城郭群と切り離す考え方である。 北村城・北村南城は、粟野谷の城郭群から約10kmとポツンと離れている。 実は、この城の西に「発光路」という地名の場所があり、昔は修験の場所だったらしい。寺社関連の人々が自衛のため城を築くことがあるので、この関係の城とも考えられる。

いずれにしても筆者の勉強調査不足で、史実や伝承、文書とは結び付けられていない。 15号線が往時からの街道だったがどうか含めて、検討の余地はまだまだある。 しかし、城が存在することは確かなことであり、その縄張り、位置関係からは以上のような推論ができるのである。

今のところ、筆者は粟野谷の城郭群と結び付け、 『北村、北村南両城は粟野谷の城郭群の西限境として築かれ、主な役責は城郭群の街道筋で西からの敵侵入監視を、思川の両岸からおこなっていた』 と考えている。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。 ────以上────

◆城の位置図(国土地理院より)

※1 筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 ホームページ名「帰ってきた栃木県の中世城郭」 URL: https://saichu.sakura.ne.jp/

※2 参考文献国書刊行会「図説栃木の城郭」余湖浩一・渡邉昌樹2024

<編集部より> |

| 第18回 怪しい城郭的遺構 鹿沼市各地域 |

|

鹿沼は城の宝庫である。

今回は趣向を変えて、「城跡」とするには判断に迷う「怪しい城郭的遺構」について、お話ししたい。

専門書では「城郭類似遺構」などと称されるものである。 実は鹿沼市内には、城の遺構かどうか判断に迷うものが結構存在する。 事例として、4つをご紹介したいと思う。

■1、茶臼山(鹿沼市楡木町) ここは、市の刊行物や郷土史でも「茶臼山城」として紹介されている。 「那須記」に出てくる「磯城」として、当地が推定されているようである。 しかし、那須記自体が史実と異なるものが含まれる少々怪しい資料である。 しかし、「茶臼山」という地名は、城跡につけられる可能性が高い城郭関連地名である。 例としては日光市の小倉城も「茶臼山」という山の上にある。

さて、当地を現地調査してみた。 たしかに現場には広い平坦地と、そのまわりに細かな段が残っている。 峰続きには浅い溝状のものが残っており、これを堀として2重堀とする資料もある。

ここで、本コラム第16回でも紹介した、栃木県が実施した航空レーザ測量を基にした「微地形図(CS立体図)」◆図1を見てみよう。 「CS立体図」とは、長野県林業総合センターが考案した微地形の図表現方法だ。

◆図1,CS立体図(茶臼山)と現地図と位置図

これを見ると、たしかに当地は平らな地形が段々になっていることがわかる。 問題は、これを城の遺構とするか否かである。

周辺には明確な堀や土塁(土を高めてでできた障壁)もなく、管見の限りでは「城郭」として確定した遺構は見られない。 切岸(城の防御として作る段、土の壁のこと)のように見えるものは、高さが無い。 当地が本当に「磯城」の跡なのか、という疑問が生まれくる。

ここが間違いなく城だった場所だとしても、筆者は今残るこれらの平地面と段、峰続きの溝は、近代の耕作の跡ではないか、と考えてしまう。 現在の遺構を「城の遺構」と断定するには、地表面の調査だけでは難しいのではないだろうか。 ちなみにCS立体図で当地近隣の地形も確認してみたが、城と思える場所はなかった。

◆写真1-茶臼山の段

■2、大久保城?(鹿沼市下大久保) 市の刊行物「鹿沼の城と館」で紹介されている。 郷土史の記述から城跡ではないかと推定されたようである。

◆図2,CS立体図(大久保城)と現地図と位置図

推定場所は長昌寺の裏手の山であり、筆者も現地調査を試みた。 しかし、現在残る姿からは、城と断定できるものは無い。 東の峰続きに土壇が残るが、背後に堀切(尾根を遮断する堀)もなく、単なる土の塊で、到底城の遺構とは呼べない代物である。

ちなみに、この周辺も、CS立体図で当地近隣の地形も確認してみたが、城と思える場所はなかった。

◆写真2-大久保の土壇

■3、薬定寺裏山の土塁(鹿沼市板荷) ここも■2と同様、市の刊行物で紹介されている。 なぜ紹介されたのかは不明である。

現地を調査すると、山頂部に確かにY字型の土塁がある。 中央部のみ四角い形状をしている。

◆図3,CS立体図(薬定寺土塁)と現地図と位置図

このY字の土塁は人が作ったものであることは間違いなさそうだが、山頂部分にはこの土塁以外、堀や切岸などの遺構はない。

では、何のための土塁なのだろうか。 刊行物では、トヤバ(歴史民俗用語で、網を張って鳥を捕る場所)や宗教施設ではないか、とも推察している。 筆者はお焚き上げの場所や、戦時中の監視施設(粟野城の防空監視哨のような)の基礎の可能性も考えられるのでは、と推察している。

どうにもわからないので、市民の方々の情報をお聞きしたいところである。 結論として、筆者は城の遺構とは断定できないと考えている。

なお、山頂から少し下った東斜面に、南北に走る帯状の細い地形が存在するが、堀のようにも見えるが、通路の跡のようである。 また、この周辺も、CS立体図で地形を確認してみたが、城と思える場所はなかった。

◆写真3-山頂背後はY字土塁

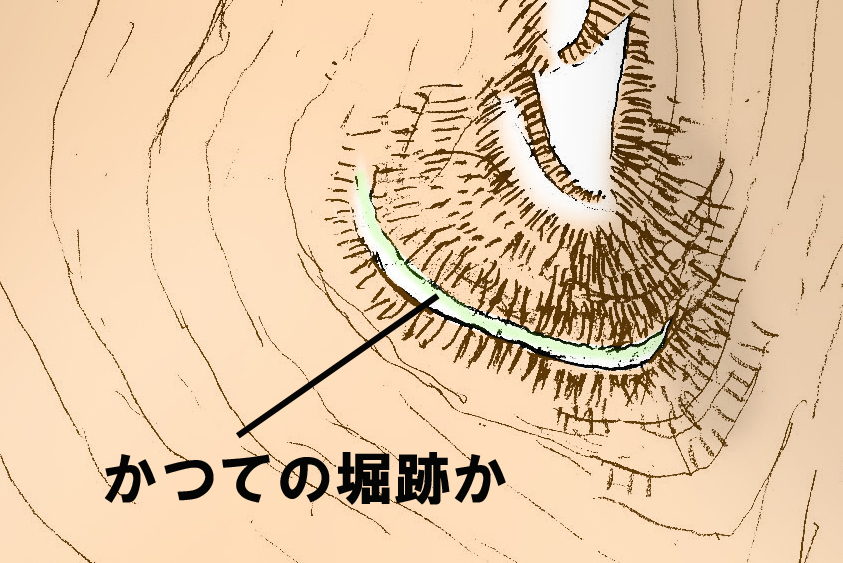

■4、西沢の城郭的遺構(鹿沼市西沢町) ここは筆者がCS立体図を検索していた際、「城跡なのでは?」と考えた場所である。 地誌の検証や現地聞き取りなど、まったく実施できていないが紹介しよう。

◆図4,CS立体図(西沢)と現地図と位置図

CS立体図では、ひょうたん型をした地形と、それを囲む堀のような陰影が見て取れる。 筆者の経験値で言うと、このような地形の場所は、城の可能性が高い。 また、この地は滝尾山城と南摩川を挟んだ対岸の丘にあり、城であれば滝尾山との関連性も高いと考えた。

しかし現地調査の結果、城と断定するには少々苦しいということとなった。 確かに丘の上には、ひょうたん型をした切岸が全周に認められる。 しかし、その内部は北から南に傾斜した自然地形であり、曲輪(人が傾斜地などを、居住を目的に平に均した地形)としての加工がされていないようである。

ひょうたん型を囲む帯状の陰影は、最北部は堀切のように見えなくもない。全周堀のようにも見える。 しかし、非常に浅く、しかも幅が広い。 またこの帯状の陰影は、最南部では薄くなってしまう。

結局、現地調査では、城跡と断定するには、パンチが無さすぎるという結果になった。

ただし、これらの遺構は人が造作したものであることは間違いなく、城であることを完全には否定できない。 近代の耕作地の跡かとも考えられるが、それでは、ひょうたん型の周りの帯状の陰影は、何のために作られたのだろう。 南斜面は竹林になっているところもあり、それに関する造作なのだろうか。

いずれにしろ前述のとおり、聞き取りも行えていないので、なんとも言い難い遺構なのである。

◆写真4-最北の堀切様の遺構

以上、怪しい場所を4つ紹介した。 鹿沼市は城の宝庫である反面、怪しい場所もたくさんある。 なにか、本稿に関連する情報をお持ちの方は、この通信を通じてご連絡いただければ幸いである。

────以上────

◆城の位置図(国土地理院より) 各項に記載のため省略

※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 ホームページ名:帰ってきた栃木県の中世城郭 URL: https://saichu.sakura.ne.jp/

※参考文献国書刊行会「図説栃木の城郭」余湖浩一・渡邉昌樹2024 |

| 第17回 口粟野岩鼻城 鹿沼市口粟野 |

|

鹿沼は城の宝庫である。 今回のご紹介は、粟野城から県道15号線、南西に下ること1.5km、 粟野中学校の前の山の口粟野岩鼻城である。

■写真1ー口粟野岩鼻城を望む

この城は、鹿沼市の調査の一環で見つかったと聞いている。 筆者には名前の由来がわからないが、今やGoogle Mapでもこの名称が使われているため、本稿でもこの名称を使わせていただくこととした。 城に関する歴史は明らかではないが、北東に粟野城があり、その関連性を指摘することは容易い。

粟野城は佐野氏の支城であったが、近隣の皆川氏との攻防を繰り返し、戦国期には皆川氏が治めることとなった。 最終的には、皆川氏が佐野氏忠(さのうじただ)(北条氏忠)と手を結んでいたため、天正18年(1590)小田原の役では豊臣軍の攻撃を受け、粟野城は落城した。 口粟野岩鼻城はその粟野城の南西にあり、その距離感から粟野城の支城として機能していたと思われるため、共に落城したのではなかろうか。

城は標高262mの山頂を主郭(本丸)に、堀、土塁(盛土による防壁)、曲輪(くるわ、人の手によって加工された平坦地)で周囲を固めるつくりである。 図を見ていただければ一目瞭然であろうが、基本単郭の城(主郭のみの1つの曲輪で成り立つ城)と考えられる。 主郭への虎口(入り口)は北と南東側に堀底からスロープ状の曲輪が続く事から、これらが虎口と考えたい。

■図1ー口粟野城縄張り図

主郭から派生するA~Dの4本の尾根に対しては、それぞれ堀切(山の稜線に対して、垂直に掘られている堀)や、横堀(山の等高線に沿って掘られた堀)が配置されており、尾根筋からの敵の侵入に備える形をとっている。

■写真2ーD尾根の横堀

主郭への大手筋は麓からの往来を考え、防御施設が一番手薄なところが、大手となることがセオリーである。 筆者は今のところ一番尾根の流れが麓まで緩そうなB尾根が大手筋だと考えている。 しかしながら、主城である粟野城方向へはD尾根筋が一番近い所から、D尾根の可能性も残しておこう。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

■図2-口粟野岩鼻城現状鳥観図とかつての姿の想像図

────以上────

■城の位置図(国土地理院より)

※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 ホームページ名 帰ってきた栃木県の中世城郭 URL: https://saichu.sakura.ne.jp/

※参考文献国書刊行会「図説栃木の城郭」余湖浩一・渡邉昌樹2024

<編集部より> |

| 第16回 CS立体図で発見した新城 櫃沢城 鹿沼市中粕尾 |

|

鹿沼は城の宝庫である。

第16回目は第15回に引き続き、鹿沼市で新発見された城跡を紹介したい。 ただし、今回の城の発見に至るには、人からの情報や、偶然山を歩いて見つけた前回の妙見寺城とは異なり、「CS立体図」という技術から発見した城となる。 では、まずCS立体図とは何か、から説明したい。

現在のデジタル技術の発展には目覚しいものがある。 測量の分野でも「航空レーザー測量」と呼ばれる技術から、地形図を3Dで表現できるようになった。また、これを使用して3Dの立体地形模型などを作ることも可能になった。 この3Dの地形を平面的に表現する方法として「CS立体図」がある。 これは長野県林業総合センターが考案した微地形表現図だ。 土地の起伏(凸凹)や傾斜(緩急)の特徴を図示した画像となっており、尾根(凸地)は「赤色」、谷(凹地)は「青色」、急傾斜地は「暗色」、緩傾斜地は「明色」で表現させる。 栃木県では、G空間情報センターを通じて、栃木県が提供する航空レーザー計測に基づく森林資源データが公開されており、だれでも自由に利用することができる。

ところで、この立体表現は山の起伏だけでなく、山中の城跡の痕跡を見事に映し出すことができる。 城の土塁(盛土による防壁)は赤色に、切岸(斜面を削った人工的な急傾斜の断崖)の鋭さは色の明暗で、堀は青色、平坦な曲輪(くるわ。人が平に均し、生活や軍事活動をする平地)は白く映し出されるところから、城の縄張りの陰影が表されるのだ(図(1)参照)。 よって既知の城はもちろんのこと、認知されていない城跡と思われる陰影も、この地図表現から映し出されることになる。 つまり、新しい城跡を発見する方法として、このCS立体図の観察は、極めて有益な方法となる。

しかし、その怪しい場所が本当に城であるか否かについては、現地調査が必須である。 荒廃した山の中の畑や、神社のような建築物の跡も、曲輪のように映し出されてしまうからだ。 また、現地に行き、自分の目で確かめないことには城であるという確証は持てないし、立体図の陰影に映し出されない遺構もあるからだ。

さて、栃木県においては、令和3年から4年で実施されたレーザー測量で「微地形図(CS立体図)」が公開された。 この立体図が公開されてから、筆者は県内に城と思える候補地を20数カ所確認した。 現在も、実際にその地に赴き調査を重ねており、ここ3ヶ月の間に10箇所の名も知られていなかった新城を確認している。 今回はその中で、筆者が鹿沼市内で城跡と決定づけた新城「櫃沢城(ひつざわじょう)」を、発見に至るまでのプロセスを3ステップに分けて紹介したい。

●ステップ1【CS立体図】 まず、図(1)を見ていただこう。 (CS立体図栃木県森林資源データより) https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/csmap_tochigi ■図(1)CS立体図で確認できる陰影

栃木県のCS立体図を眺めている時に、第5回で紹介した粕尾城の北500mほどの所に、上図のような陰影を発見した。 尾根上にいくつもの段=曲輪(城の内外を土塁、石垣、堀などで区画した区域)があるように映し出されている。 また、東の方には尾根を分断するような堀=堀切(尾根を断ち切るように配置する堀)が映し出されている。 堀切の手前には土塁のようなものも見える。 しかし、CS立体図は陰影のみであるため、近隣の道路や住宅、住所情報が無いので、場所の特定が難しくなる。 そこで、次に場所の特定の作業になる。

●ステップ2【国土地理院地形図】 図(1)のCS立体図は、国土地理院の地形図と合成する機能がある。陰影を地形図と重ねることにより、陰影の場所が特定できる。 今回の場合、合成してできたのが図(2)となる。 これで、陰影の場所が地形図上で確認できた。 (国土地理院の地形図より) ■図(2)地形図とCS立体図を重ねたもの

●ステップ3【現地調査】 ステップ2までの調査から、実際に現地に赴いてみよう。 この地形図の位置情報を元に、現地に行って調査した結果が図(3)となる。 陰影が示すとおり、山の中腹に段々畑状の曲輪を重ねていることがわかった。 また、おそらく主郭(本丸)と思われる広い曲輪には、陰影通り土塁があり、その先にはやはり陰影通り2本の堀切(3)(4)があった。 まさに、CS立体図がこの城の姿を正確に映し出していたことが分かる。

ただし、堀切(1)(2)の存在は、段々の陰影で隠れてしまいCS立体図では判別できない。 ステップ3の現地調査が必須なのは、こういう所があるからなのである。 今回発見された城は、堀切(1)~(4)で区画された城である。一番広い曲輪は図(3)の“主郭か?”と記載した場所である。 ただし、この場所はほぼ自然地形であり、東から西へ傾斜しているため、建物が建っていたとは思えない。 城に付随する建物は堀切(2)と堀切(1)の西側に広がる段々状の曲輪にあったと考えられる。 有事の際にのみ“主郭か?”の曲輪に移動し、敵の攻撃に備えたのではなかろうか。

※システムの都合上、丸1が(1)、丸2が(2)、丸3が(3)、丸4が(4)と表記されますのでご了承ください。

■図(3)

残念ながら朝早くの調査であったため、この城に関しての伝承等、地元の方の聞き取りはできていない。 しかし、児玉幸多坪井清足監修『日本城郭大系』4茨城・栃木・群馬(新人物往来社1979)では、以下のような記述がある。 南北朝の頃、小山城主・小山義政は、宇都宮基綱との合戦が元で鎌倉公方足利氏満に攻められ、長い戦いの後、小山から粕尾城に逃れた。 これを「小山義政の乱」という。 この時、粕尾城にも迫る鎌倉勢の攻撃に対し、義政は粕尾城からも逃れ、その後、討ち死にしたという。 その場所が「櫃沢城」とする関係文書がみえるという。

さて、この櫃沢城は、粕尾城の北の台地とする説(1)と、粕尾城から粕尾川を隔てた対岸とする説(2)がある。 ネット地図では、伝・小山義政の墓(図(2)を参照)が、粕尾城の対岸にあることから、説(2)の地を櫃沢城として比定しているものがある。

しかし今回のこの遺構発見で、図(2)の場所が櫃沢城として有力であり、説(1)の方が正しいと考えている。 説(2)の伝小山義政の墓の周りは、CS立体図や現地調査もしてみたが、城の遺構は全く見当たらないのである。

以上より、筆者は今回の発見した遺構が城郭大系でいう「櫃沢城」であると判断した。 よって、縄張り図名もそのように命名させていただいている。

何度も言うが、鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上──── ※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 ホームページ名 帰ってきた栃木県の中世城郭 URL: http://saichu.sakura.ne.jp/ TOPページで「CS立体図のページ」から、鹿沼市櫃沢城を選んでいただければ、同様にこの城を紹介している。 <編集部より> |

| 第15回 妙見寺城 鹿沼市口粟野 |

|

鹿沼は城の宝庫である。 本年度最後の投稿、第15回目は、鹿沼市口粟野の“妙見寺城”を紹介したい。 この城は、2018年に筆者が新たに城跡として確認したものである。

きっかけは、筆者ホームページ※1への書き込みであった。 「粟野城の西、標高333m峰に城跡みたいなものがあるので、確認して欲しい」という内容であった。 指定された場所は、それまでの鹿沼市の城館調査やその他資料では、城跡として一切掲載されていない地点であった。

2018年1月、筆者は同胞と共に情報の調査に向かった。 目的の333m峰を目指すには、麓の曹洞宗妙見寺から登頂するルートが良いと考え、登山を開始した。 ところが偶然にも、妙見寺の裏山に、書き込みとは異なる別の城跡を発見してしまったのである。 また、333m峰へ向かう山の中腹にも、山上と麓の城を連絡するような虎口(城への入り口)の跡を発見した。 もちろん、書き込みのあった333m峰自体も城であることを確認した。 これら発見によって、妙見寺周りには全部で三つの遺構がある事が判明した。 後述するように、筆者はそれらが関連づいて築かれたと判断し、三つを総称して「妙見寺城」と本稿では仮称させていただく。

多くの城が近代の改変によって失われていく中で、ここはおそらくほぼ完全な姿で往時を物語っていると考える。 今回は是非、これらの貴重で素晴らしい遺構群を紹介したい。

■図1-妙見寺裏 麓の城縄張り図

◆写真1-妙見寺裏 麓の城遺構写真 図1の堀切2現状

【1】麓の城 妙見寺裏の麓の城遺構は、標高200m、平地部からの比高50mの低山にある。 山の先端が主郭(本丸)である。 主郭周りには、それを囲うように約三段の曲輪(人工的に加工された平地)が作られている。 舌状に延びる尾根を、三本の堀切(尾根を分断するように掘られた堀)で、大きく三つに区画する縄張り(土塁、堀、曲輪などの配置のこと)である。 堀切の両端は竪堀(山の斜面を垂直に降りる堀)になっていない。 特徴的な所は、【2】【3】の遺構が続く西の方向から来た道が、各曲輪横下を通っている所である。 この道をたどれば、堀切を渡ることなく主郭に到達できるが、常に主郭、二の郭、三の郭から頭上攻撃を受けることになる。 この道は主郭南で突然途切れている。 しかし、対岸には道の流れに呼応するような細い曲輪があり、木橋が架かっていたと判断できる。 道を一旦分断しているのは、有事の際、この橋を破壊し、敵の侵入を防ぐためであろう。

【2】中腹の虎口 これも今回の調査の中で新発見した遺構である。 麓の城遺構から西に山を歩く事240m、標高270mの位置にある。 構造としては、山続きである尾根の付け根に明確な堀切を一本入れ、その流れで竪堀を東面に落とす構造である。 堀切は西面のみ、削り残している。 ここを土橋(堀の対岸同士を繋ぐ土の橋)とし、虎口(城の入り口)として利用するためである。 この遺構は、麓の城遺構と山頂の333m峰を繋ぐ中間地点でもあり、有事の際は、それらを分断させるための施設だったと考える。

■図2-中腹の虎口

◆写真2-中腹の虎口写真 左:南から撮影した尾根上の堀切 右:北から撮影。写真右手が土橋となっている。

【3】333m峰 中腹の虎口から、さらに高さ50mほど山を登ると、いよいよ333m峰に到着する。 山頂部が主郭になる。 筆者ホームページの書き込み情報のように、山頂の主郭には土塁や堀があり、現地を見た瞬間に城跡だと判断できた。 主郭西の堀は横堀(等高線に沿って掘られる堀)となっている。 この堀一本で、北と南に続く尾根を分断する堀切の役割も担っている。 主郭東には堀を経て第二郭があり、郭の周りは細い帯状の曲輪が回る。 二郭に上がるには、現在南面に上り口があるが、往時からの物かどうかは不明である。 北側の帯状の曲輪は、一部を崩し竪堀が走っている。

主郭の西北、西南、第二郭の北の尾根には、少し下ったところに堀切が確認できる。 唯一、第二郭から東に続く尾根だけには堀切が無い。 この尾根は、妙見寺側の遺構【1】【2】につながっており、この333m峰の城が麓の城と関連を持っている何よりの証拠となっている。※2 333m峰は、妙見寺城の最高所にあたることから、物見的な役割を担っていたと考えられる。

■図3-333m峰

◆写真3-333m峰堀(図3の堀A)

これらの事実から、【1】【2】【3】がたまたま“近い位置にあった”というだけでは無く、縄張りの繋がりから“一つの城”として機能していた、と筆者は結論づけた。 今回は調査できていないが、他の妙見寺周りの山の中にも、まだ遺構があるかもしれない。 追って、調査していきたい。

参考に、図4/5を作ってみた。 これは調査結果をもとに縄張りを立体的に表現、イメージしたものである。 麓から山上迄、城兵たちが行き来し、城を警護していた姿を描いてみた。

■図4-国土地理院3D図上に、縄張りを付加したもの

■図5-図4をベースに往時の姿をイメージしたもの(筆者想像である)

さて、この城であるが、新たに確認された城であるが故に、歴史等々は全く分かっていない。 また、その歴史を明らかにする術を、筆者は持ち合わせていない。 近隣の皆様には関連する情報(資料、伝承など)があれば、是非ご提供いただきたい所である。

鹿沼の城は本当に素晴らしい!!

────以上────

◆城の位置図(国土地理院地図より)

___________________________________ ※1 筆者ホームページ ホームページ名 帰ってきた栃木県の中世城郭 URL: http://saichu.sakura.ne.jp/ TOPページで「新・栃木県の中世城郭」をクリックし、「あいうえお順で探す」から鹿沼市妙見寺城を選んでいただければ、発見当時の状況がお分かりになると思う。 ※2 山麓と山頂の城がセットとなっている城の類例としては、鹿沼市内では滝尾山城、下沢城等があげられる。

(附記) 本コラムをシカノツノタチ発信局に掲載するにあたり、妙見寺ご住職にはご快諾をいただいた。 紙面を借りてお礼を申し上げたい。 <編集部より> |

| 第14回 久野寄居城と鶴巻城 久鹿沼市野・下永野 |

|

鹿沼は城の宝庫である。 第14回目は今までとは異なり、コンパクトな二つの城、久野寄居城と鶴巻城を紹介したい。 両城は縄張り(城の攻守のための曲輪、堀、土塁などの配置の事)が非常にシンプルな城である。 いわゆる単郭(単郭=一つの曲輪、曲輪=人が居住または待機を目的とした人工の削平地)の城と言って良い。 ちなみに、両城とも平野部とあまり比高差のない低山にある。

(1)久野寄居城 この城は、第1回の諏訪山城に近い標高185mの地にある。 地元の郷土史家が、「寄居」という集落を示す城館関連地名から発見された。※1 ちなみに、城跡山頂までの登山道は無い。 遺構は、主郭とした細い曲輪の南に、堀切(尾根を断ち切るように掘られた堀)を二本連続で入れる構造だ。 ※1の資料では、位置的に諏訪山城の支城として関連を指摘されているようだ。

■図1-久野寄居城縄張り図(図の右が北)

■写真1-久野寄居城堀切(図1の堀切(1))

しかし、縄張り面から考察すると、諏訪山城と遺構の発想があまりにも違い過ぎる所が筆者には引っかかる。 第1回の本コラムでも紹介した諏訪山城および諏訪山北城は、非常に技巧的な作りをした縄張りである。 それに対し久野寄居城の縄張りは、諏訪山に比べてかなり見劣りする簡素な縄張りだ。 たしかに本城-支城という師弟関係の時期もあったかもしれない。しかし、もともとは“寄居”という名にちなんだ地元の小領主、土豪の城として築かれたのでは、と筆者は考えている。

(2)鶴巻城

ここも標高215mの低山にある。 山頂まで決まった道はない。 麓に工場があるので、お断りして工場裏から登らせていただいた。 主郭はもちろん丘陵上の先端である。 主郭の西の尾根続きを1本のしっかりした堀切で分断する構造だ。 現在、主郭から堀切に下る山道があり、往時からの物とも思える。 しかし堀切対岸には、主郭と高さを合わせるような土壇があるため、堀間に木橋が架かっていた可能性もある。

■図2-鶴巻城縄張り図

■写真2-鶴巻城堀切

主郭のまわりには約二段の腰曲輪(メインの曲輪の側面に張り付くように設置された曲輪)が鉢巻状に廻りこむ。 ここは、人一人が通れるくらいの幅であり、臨戦態勢時に人が移動できるようにしたスペースか、柵または逆茂木などを設置するスペースであったと考える。 主郭の南に一筋竪堀状の溝があるが、これは竪堀(斜面に垂直に降りる堀)ではなく、主郭の祠への参道だった可能性がある。

繰り返しになるが、(1)(2)両城共に単郭+堀切の非常にシンプルな構造である。 久野寄居城の項でも述べたが、近隣の大きな城の支城と言ってしまう事は簡単であるが、かつてこの地域を細かく切り刻んで治めていた小領主達がいたはずだ。 彼らが、自分の小さな領地を守るために築いたオリジナルな城とは言えないのだろうか。 ちなみに、(1)(2)両城共に歴史は明らかでは無い。

鹿沼市の城は非常に規模の大きい物が多いが、本稿のように小さな城もあり、バラエティに富んでいる。 鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

◆城の位置図(国土地理院地図より) 久野寄居城

鶴巻城

※1『粟野城と諏訪山城をめぐる一考察』杉浦昭博(鹿沼史林第四十七号、2007年) ※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:帰ってきた <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

| 第13回 下沢城 鹿沼市下沢 |

|

鹿沼は城の宝庫である。

第13回目は、鹿沼市下沢の“下沢城”を紹介したい。 この城の良い点は、第12回の“上の城”と違い、城跡がきちんとしたハイキングコース上に在るところだ。 人知れぬ山城の調査に行くと、獣に襲われたり、誤って崖から転落した場合、一体どうしたものだろう、と思う時がある。 誰にも気づかれず、行方知れずとして一生を終えてしまうのではないかと、不安を抱きながら調査を行う事が常である。 それに対し下沢城は、二股山(標高569.6m)登頂の経路となっており、ハイカーの数も多く、人の目が多い点で安心して訪れられる。 コースについては、地元の雑誌、山岳サイトなどで紹介されているので参照されたい。※1 ハイキングコースとだけあって、駐車スペース、登山道、道標、全て申し分ない。 また、地元の方だろうか、遺構の解説看板も随所に立てられていて親切である。 しかし看板の中身は、訪れるハイカー達にはあまり理解できていないようだ。 筆者の見学時も、何人かのハイカーに声をかけられ、遺構について話をしたが、 「あなたのような人に直接説明していただけないと、良くわからないねぇ。」 と言われてしまった。 ■図1-下沢城縄張り図

■図2-下沢城復元想像図

そんな下沢城であるが、標高368mの山頂を中心に遺構が広がっている。 主郭(本丸)に該当する曲輪(大抵は人が平に均し、生活や軍事活動をする平地)は、ほぼ自然地形と言って良く、あまり加工されていないようだ。 ハイキングコースに沿う主郭東側の斜面や尾根は、岩盤上にあって極めて険しい。 このため、城として堀切(堀切=尾根を断ち切るように配置する堀)などの加工は施されていない。 その代わり、峰続きの西側には、広い範囲で遺構が広がっている。

■図3&写真1-主郭にあがる土橋

まず、紹介したいのが、図3&写真1の主郭西側にある堀切と土橋である。 (土橋=土を削り残し、橋のように堀対岸を繋げるもの) 主郭に西側から上がれるように、土橋がスロープ状となっており、両脇に堀切を施している。 この堀が、城の中では一番しっかりしていて、厳重さが感じられる。写真2

■写真2-主郭土橋脇の堀切

さらに足を西に進めると、ちょうど主郭部から南西にハイキングコースが折れて、下降し始めるところに、写真3のような「石垣」の看板が立っている。 しかし、この山は元々岩が多いところもあり、現地を見る限り、筆者には人工的な石垣の匂いがしなかった。 ■写真3-果たして石垣だろうか?

■写真4-不動岩

ここからさらに西に進むと、二本の堀切を経て、通称“不動岩”と呼ばれる巨石に達する。写真4 堂々とした天然岩であり、圧巻である。 しかし城として、どのように利用していたかはわからない。 ちょうど城の鞍部、峠に位置するところから、下から登ってきた敵を迎撃するために使われていたとも考えられる。

さて、不動岩から西側は斜面が再び上り始める。 下沢城の遺構は、不動岩で終結したようにも見えるが、実はさらに続いている。

不動岩の西を登り切ると、小ピークが現れる。 頂上部に、曲輪と薄い堀切の跡が残っている。 そこからさらに進んだ図4&写真5が、下沢城最西の堀切となる。 深い堀切ではないが、明らかにここまでが城域であった事を示すものだ。 現状、堀切は北方面だけ、長い竪堀に変化している。(竪堀=山の斜面を下る堀。敵の斜面の横移動を防ぐ防御施設) ■図4&写真5

ところで、下沢城には、山麓にも平地の城が残っている。 文末の位置図で「居館部」と示した場所である。 土塁の一部が残るが、山上の下沢城とセットと考えたい。 一般的にこのような城のパターンは、通常は麓の城に居て、有事の際は山上の下沢城に篭って対戦する、などと言われるが、普段から山の上には、物見等の警備をしていた人たちが居たと考えられる。

下沢城の歴史は明らかではない。 しかし、下沢城の麓を走る県道14号を北上すれば、第2回の龍階城、第10回の金ケ沢城である。 南下すれば第4回の加園城がある。 位置的に見ると、これらの城々は、お互いに関わりがあったようにしか思えない。

ふたたび不思議な城に出会ってしまった。 彼らは必要だから築かれているはずなのに、なぜか人々の記憶から消えている場合が多い。 このような城の築城目的を探る事は、城調査の醍醐味でもある。 はっきりとした答えは未だ見つけられないが、今後も思いを巡らせていきたいと思う。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

◆城の位置図(国土地理院地図より)

___________________________________ ※1 栃木百名山 ガイドブック 改訂新版 栃木県山岳連盟監修 下野新聞社 2013年 など参考にされると良い ※ 筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 ホームページ名 帰ってきた栃木県の中世城郭 URL: http://saichu.sakura.ne.jp/ TOPページで「栃木県の中世城郭」をクリック <編集部より> |

| 第12回 上南摩上の城 鹿沼市上南摩 |

|

鹿沼は城の宝庫である。

第12回目は、上南摩・上の城を紹介したい。 ここ上南摩には、“上の城”に対し“下の城”もある。 しかし、“下の城”は民家裏の低山であり、所有者が立ち入りを禁止しているので、間違えないようにしていただきたい。※1

■図1-縄張り図(上が北)

さて“上の城”は“下の城”に対し、標高300m、比高150mの高い山にある。 アプローチとしては麓の光巌寺から登るのだが、お薦めする登山道もなく、尾根をひたすら直登するしかない。 しかし、このような山の上に、しっかりした遺構を持ち、要害竪固な城であることは、図1の縄張り図を見ていただければお分かりになると思う。

最高所を主郭とし、ここも含めた中枢部は、北東に続く大きな約三段の曲輪(曲輪=人口の削平地)であったと考えられる。 三段の曲輪は面積も広く、遺構もしっかりしている。 西部に続く尾根鞍部には、四つの堀切A、B、C、D(堀切=尾根、峯続きを分断する堀)を配置して、敵の侵入を拒んでいる。 城の東面については、斜面が急峻であることから、遺構が少なくなっている。 全体的に見て、敵の進入方向を北東、そして西に想定して作られた城の構造になっている。 以下では、主郭周りの目を引く遺構を紹介したい。

(1)主郭西の三重堀切 主郭西側に、三つの堀切を連続的に設置している。 堀切が連続的にある城は、鹿沼ではあまり珍しくはない。 第8回の滝ノ沢城では四重であり、第2回の龍階城も二重であり、かなりポピュラーな施設である。 これらの連続堀切は、各堀切の標高差があまりなく、平常時は堀を渡れるように橋や通路で連絡していたと想定できる。

しかし、上の城の三重堀切が変わっている所は、図2のように、短い区間で堀切が段違い平行棒のように設定されている所である。 現地に行っていただければお分かりになるが、この連続堀切を突破するのは至難の業だ。 よって筆者は、これら堀切には、普段から堀を渡るような通路はなく、完全に「遮断の壁」という意味で存在していたのでは、と考えている。 平時もこの三重堀切は迂回させ、主郭へのルートが設定されていたと考えている。 ※2

■図2-主郭三重堀切

(2)主郭枡形門(枡形門=門の中に方形の空間を設け、ここに敵を封じ込める形で攻撃を可能にした門で、通路は大抵、枡形空間内で一折れするのが一般的)

この城の枡形門遺構は、主郭と主郭北の曲輪に存在する。 “枡形門”自体はさほど珍しい物ではないが、ここ上の城の枡形門は非常に“しっかりしている枡形門”ということで紹介したい。

主郭の枡形門は図1のように主郭東南端に位置する。 写真1のように、7m×10mほどの細長い枡形空間を設け、枡形に入ると、南西側に通路が曲げられていたと考える。※3 この方形の枡形空間がキッチリ方形で、且つ、まるで近世城郭のような形であるところが、近隣の城の中でも珍しいと感じている。 また、門の対岸には、空堀を隔て土塁が設けられているが、図3のように、この土塁と枡形間に木橋が掛かっていたのでは、と考えている。

■写真1-枡形門現況写真(主郭に入ると、通路は矢印方向に一折れしていた)

■図3-主郭枡形門イメージ

この城の歴史はあまり明らかではない。 文献には”南摩城”と記載のされるものがあるが、南摩のどこの城を指しているのかわからないそうである。 戦国期の南摩一帯は南摩氏が治めていたと伝わるが、この地には皆川氏も入ってきていたようである。 皆川氏の本拠・皆川城といえば、堀・土塁をふんだんに組み合わせた優れた縄張りが見事で、それに加え、物凄い土木量の中世城郭だ。 上の城も、かなり練りに練られた縄張りをしている。(縄張り=堀や土塁、曲輪などの配置、構造) そう考えると、皆川氏もこの城に関与した可能性もあるのではないだろうか。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上──── ◆城の位置図(国土地理院地図より)

___________________________________ ※1 2015年当時、所有者に立ち入りをお願いしたものの、拒まれている。 ※2 堀切を回避し、主郭に至る通路については、筆者ホームページ「上南摩・上の城」の項で推察している。 URL:帰ってきた ※3 鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史編さん委員会では、枡形門の通路は北側に折れていたと解釈しており、筆者と異なる。 <編集部より> |

| 第11回 老沢城 鹿沼市老沢 |

|

鹿沼は城の宝庫である。

第11回目は、老沢城を紹介したい。 ■図1-老沢城縄張り図(上が北)

この城は、「鹿沼市の城と館」※1発刊後に新発見された城である。 城主、城歴は不明である。 老沢城は、尾根上に曲輪(人工の削平地)を配置し、堀切(尾根を分断する堀)と横堀(等高線に平行な堀)を配する大変シンプルなもので、第3回の久我城や第10回の金ケ沢城とは毛色が違う縄張り(城の土塁、堀,曲輪の配置)である。 今回は、その縄張りと立地から城の位置付けを推察してみたい。

図2を見ていただきたい。 (1)老沢城の位置に着目したい。 当城は久我城の目と鼻の先にあり、荒井川を隔てて真正面に向かい合う。 老沢城の位置は、現在の二つの県道のT字路真正面でもある。 道の合流場所にある城は、街道監視の城の可能性が強く、老沢城は引田方面と鹿沼方面からの人、物の往来を監視していたと考えたい。

(2)三つの城の位置関係に着目したい。 金ケ沢城・久我城、そして老沢城は、綺麗に南北に一直線で並んでいる事がわかる。 ■図2-金ケ沢、久我、老沢城の位置(国土地理院1/25000地形図)

図3を見ていただきたい。 (3)城の標高に着目したい。 久我城と金ケ沢城はお互いが見える位置にある。 当たり前だろうが、それは狼煙などの煙、光、音の伝達をしやすくするためだ。 さて、老沢城も同様に金ケ沢城、久我城からの信号を確実に受け取れる高さにある。 これは三つの城の位置関係に、意図があると感じざるを得ない。 ■図3-金ケ沢、久我、老沢城の標高上での位置関係(国土地理院3D断面図)

以上の(1)~(3)で何が言えるだろうか? 第10回でも述べたが、筆者は縄張りの技巧さから、久我城と金ケ沢城は同一築城者であろうと考えている。 その上で、A,B二つの可能性を考えてみた。

A 三つの城が相互補完関係にあり、同じ築城者であったとする考え方。 お互いを確認しあえる位置に置き、一体となって、この地域を監視していたとする考え方だ。 久我城が本部、金ケ沢は遠見を兼ねた城、老沢城は街道筋に対する物見としての役割があった。 一帯を三城でネットワークし、治めていたとするものである。

B 老沢城のみ築城者を別とする考え方。 仮に久我城攻略※2を目的とした大きな戦闘があったとしよう。 この場合、久我城を攻める側は、久我城の陣城(城攻めで臨時に作る城)として、近からず遠からずの地を選ぶはずである。 それが、老沢城の位置となったのだろう。 久我城と対峙するのであれば、久我城より標高が高く、荒井川を前面にして距離を置いている事も納得がいく。 また、老沢城からは、相手の金ケ沢-久我間のネットワークを垣間見る事ができる上、街道筋を移動する久我城方の動きも察知することもできよう。 さらに言うと、冒頭でも述べたが、縄張りが複雑な久我城・金ケ沢と比べ、老沢城はとてもシンプルな縄張りで、異質な感じがする。 そのようなところも、築城者が異なっていた可能性を指摘できる。

皆さんはA,B説、どうお考えになるだろうか?

■写真1-老沢城から見える金ケ沢城

■写真2-老沢城、最南堀切

さて、鹿沼市史※3では、元亀二年(1571)、周辺の引田にて戦闘状態があり、これらの三つの城が作られていったのではないか、としている。 その上で、確証はないが老沢・久我・金ケ沢の三城で、壬生方と思われる龍階城(第2回で紹介)と対峙したと考えたようだ。 筆者のB説とは全く異なるものである。

長々と三つの城の関係について書いてきたが、このように謎めいたところも鹿沼の魅力であろうと考える。 鹿沼の城は本当に素晴らしい。 以上。

___________________________________ ※1鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史編さん委員会 ※2 久我氏は天正十五年(1587)に滅亡したと言われる※1より ※3鹿沼市史通史編原始・古代・中世2004年 鹿沼市史編さん委員会

※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:帰ってきた |

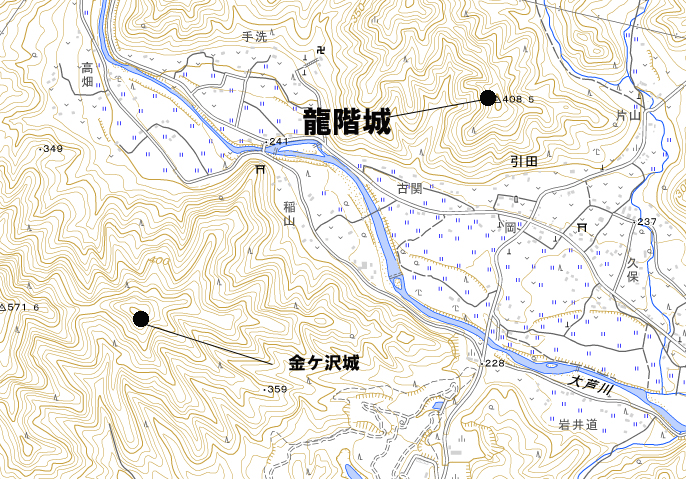

| 第10回 金ヶ沢城 鹿沼市引田 |

|

鹿沼は城の宝庫である。 第10回目は、金ヶ沢城を紹介したい。 図1-金ヶ沢城縄張り図(上が北)

金ケ沢城は久我城(第3回で紹介)の北方、標高約500mの山上にある。 城の位置図を見ていただければわかると思うが、非常に山深いところにある上、お勧めできる登山道が無い。 道なき道を歩くことになるので(筆者調査当時)、もし見学をされる方がいらっしゃるのであれば、十分な装備と時間に余裕を持って出かけてもらいたい。 当方は見学時間を見誤り、山で怖い思いをしてしまった。 ◆城の歴史 この城の歴史は定かではない。 しかし、立地から、近隣の久我氏の築いた久我城の支城と考える方が多いようだ。 久我城は平地に近い所にあるため、金ヶ沢城は物見的な役割を担っていたと考えられる。 ◆城の構造 山深いとは言え、その縄張り(=城の土塁や堀、曲輪の配置の事)は見事なものである。 城内で一番広い主郭(=本丸)のみを徹底的に守り抜こうという意図がくみ取れる。 主郭を中心に、敵の侵入しそうな尾根全てに堀切を配し、敵の山腹への広がり抑えるために竪堀を設け、最後の“締め”として、主郭周りにのみ横堀を配している。 (堀切=尾根を断ち切るように配置する堀、竪堀=斜面に沿って作る堀/等高線に垂直な事が多い、横堀=等高線に沿って作られる堀) 今回は、その中でも特徴的な縄張りを紹介したい。

写真1-主郭周りの横堀

図2-主郭南側の尾根

紹介したいのは、図2、図3の主郭南側の尾根の警護である。 この尾根は基本的には「堀切2、3」二本で断ち切り、守り抜こうという思想だ。 しかし、もしこれを敵が突破した場合の防御が素晴らしい。

図3-主郭南側尾根 攻防イメージ図

堀切2を突破した敵方は、尾根をさらに上方へ突き進む。 しかし、頂上に近い所で竪堀3、4に挟まれ、尾根から山腹への移動を阻まれる。 そのまま進むと尻つぼみになり、上部の曲輪Aに待機する城方に責められる。(曲輪=人が活動するために、平らに均された領域)

仕方が無いので、敵方は竪堀2と竪堀3の間の切れ目を狙う。 おそらくここには、虎口B(=城門)があったと思われる。 もし虎口Bを敵が突破したとしても、再び今度は竪堀1,2が尾根上の行動範囲を狭め、敵の山腹への回り込みを阻止している。 その間も、城方は上部の曲輪Aから攻撃を仕掛けられるという狙いだ。 このように、非常に山深い割には、これだけの縄張りを備えた城は珍しい。 物見程度の城であれば、通常堀切一本のみの単郭の城が多い中で、金ヶ沢城には、非常に巧さを感じるのである。 前述した久我城も非常に縄張りが巧みな城である。 皆が言うように築城者が久我氏である可能性は高いであろう。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。 以上。

◆城の位置図(国土地理院地図)

※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:帰ってきた |

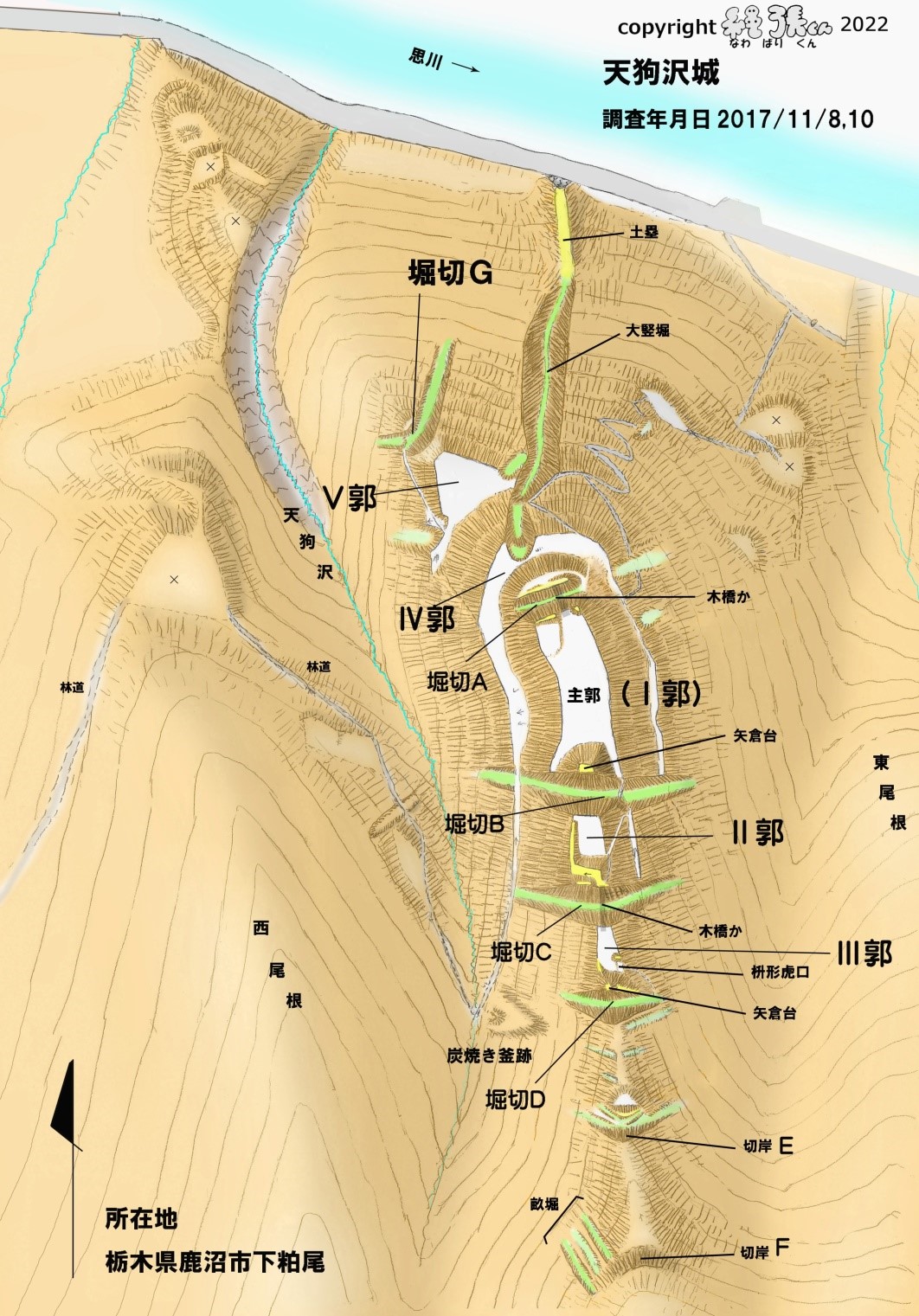

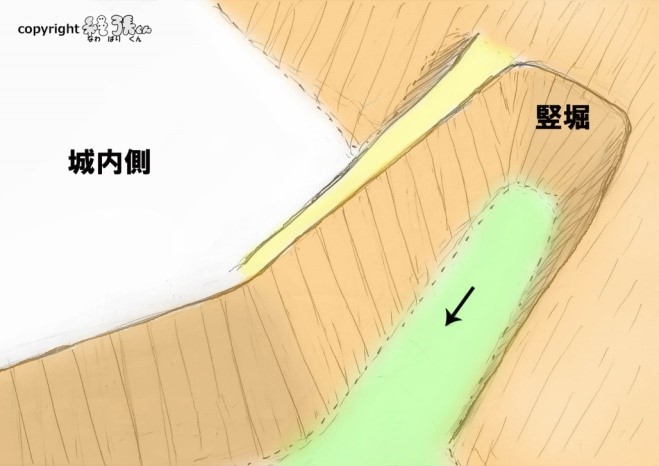

| 第9回 天狗沢城 鹿沼市下粕尾 ※天狗沢城という名前は第21回で「大越路南城」と改名しています 天狗沢城 下粕尾 |

| 鹿沼は城の宝庫である。 第9回目は、天狗沢城を紹介したい。 図1-天狗沢城縄張り図(上が北)  今回は、城を通じての知り合い※1が新発見された城である。 見事な遺構が確認できるので、是非本コラムで紹介したい。 写真1-麓から天狗沢城を望む(矢印が主郭付近)  城の位置は、思川に迫る尾根の先端にある。(位置図を参照) 縄張り(土塁、曲輪、堀などの配置)としては、南北に延びる尾根を、堀切(尾根の流れに対し、垂直に堀を入れたもの)で断ち切り、それを連続させる単純な構造とも言える。 ただ、その数が半端ない。 しつこいぐらいに堀切を重ね、尾根を洗濯板のように切り刻んでいるのだ。 写真2-尾根を切り刻む堀切(図1の堀切D)  こんな立派な城が、地誌にも遺跡分布調査にも、管見では見たことも、聞いたことも無い。 登城の際、近隣の方に入山のお断りをしたが、伝説等も地元には無いようだ。 こんなことがあって良いのだろうか? しかし、山の中の遺構はどう見ても立派な城郭そのものである。 謎の多い城と言えよう。 また、この城を特徴づける物としては、尾根先端から発生する大きな竪堀がある。 図1をご覧にいただければわかると思うが、山の頂点から思川に向かって真っ直ぐ北に向かって竪堀が下る。 写真-3山を下る大竪堀  竪堀は山麓に近い部分で土塁状に切り替わる。 これは思川側から攻めて来る敵を完全二分する、または、東方向や西方向から来る敵を、山腹全体に広げさせない狙いがあると思われる。 このような遺構は、本コラム第1回目の諏訪山城、第2回目の龍階城に見られるものである。 さて、この谷戸(川が形成する谷状の地形)に点在する城々(図2)の作りは、調査すると、どれもこれも個性的であるである。 同族の城では無いという事なのだろうか? それぞれの小さな領主達が、それぞれの考えをもって城作りをしているという事も考えられる。 ただ、これらの城は、領主がバラバラだとしても、お互いが見える位置に立地し、相互補完し合っていたことは間違いなさそうだ。 というのも、天狗沢城だけ思川の右岸に築かれている事に着眼したい。(図2参照) 地形図を見ると、粟野の谷はちょうど天狗沢城から北に大きく湾曲しているが、思川左岸にばかり城を築いていると、谷戸の湾曲からお互いの城が見えなくなってしまう。 そこで天狗沢だけ、思川右岸に築かれたという様に読める。 つまり、これら城々の主目的が、この谷戸を切れ間なく監視するためにあった、と判断できるのだ。 図2-この地域周辺の城郭ネットワーク  前述のように、この城の歴史は定かではない。 分からない所も、この地域の城の魅力である。 鹿沼の城は本当に素晴らしい。 以上。 図3-城の位置図(国土地理院地図)  ※1 2017年、上沢光綱さんのホームページで公開された ※鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史編さん委員会 ※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:帰ってきた <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

| 第8回 滝尾山城 鹿沼市下南摩町 西沢町 |

図1-滝尾山城縄張り図(上が北) 鹿沼は城の宝庫である。 第8回目は、滝尾山城を紹介したい。 今回の滝尾山城は、山頂と山麓部、そして平野部の城の三つが塊となった城である。 筆者が訪れた栃木県の城の中でもトップクラスの城と言える。 通常、山麓と山頂がセットとなった城というのは、山頂が詰の城で、山麓の平地部分に居住の為の城(居館と言ったほうが、イメージが沸きやすいか)を築くパターンが多い。 しかし、滝尾山城は図1のように、山麓には山麓の城があり、山頂は山頂の城があり、そこにもう一つ、平野部の城が存在するのだ。 栃木県内で一箇所に三つの城が存在するところは、ここだけかもしれない。 ■山麓の城 標高170mの小丘に城はある。 図2のように、城の麓から主郭へ達するまでの登城路の廻し方が複雑で、巧みである。 城下から幾度となく道をクランクさせ、枡形虎口(道を城門内でクランクさせる虎口)を使う。 途中には、おそらく木橋をかけたであったろう跡も見受けられる。 図2-山麓の城の登城路  図1のように、“山頂の城”と続く尾根には、四重の堀を配し、尾根続きを断絶している。 とにかく山続きを嫌っていた事がわかる。 このことから、山麓は“山麓の城”として独立して機能させており、“山頂の城”との連携は希薄だったと考える。 写真1-山麓の城の空堀  ■山頂の城 郷土史では、滝尾山城主と言われる南摩氏が、戦国期、山上に「新城」を築いたとされている。 それが当地であろうと思われる。 図1で、“山頂の城”は“山麓の城”に比べ、明らかに個々の曲輪(人工の削平地)が大きくて、広い事がお分かりになると思う。 “山麓の城”とは大きく異なる設計思想を持っていたと言える。 “山麓の城”は小さな曲輪に少人数の城兵を配置し、それを幾重にも重ねる防衛構想が伺える。 それに対し“山頂の城”は、曲輪配置を単純にし、大きな曲輪に大勢の人を集め、大きな攻撃力を持たせる構想だったようだ。 一般的に近世に近づくにつれ、城は曲輪取りが大きくなる傾向がある。 戦国期に城主南摩氏は最終的に壬生氏に従うが、壬生氏は後北条氏との関係が濃い。 よって築城術が後北条氏の手法を継承していた可能性もある。 また、“山麓の城”に続く尾根であるが、“山頂の城”側も堀切や枡形虎口を連続させており、“山麓の城”との連携を嫌っている事が分かる。 ■平野部の城 「平野部」という表現が正しいかどうか分からないが、山頂、山麓の城の懐に抱かれた所謂“居館部”と思われる遺構だ。 “山頂の城”“平野部の城”との間には、竪堀状の通路痕が見られる。 お互いが繋がりを持っていた証拠である。 “平野部の城”には広く削平された平坦地が数段確認できる。 近代の耕作跡なのでは?と思われてしまいそうだが、城の一部だったと言える決定的な証拠がある。 それが山腹に残る「竪堀」だ。 写真2-平野部の城山腹の竪堀  図3-平野部の城山腹の竪堀イメージ図   図3のように、居館部を守るように南側の山腹に竪堀を落としている。 その流れで、堀が谷を横断していたと考えられる。 北側は沢が堀の役目をしていたのだろう。 敵がこの城を攻める場合、居館前までは、なんとか迫れるだろう。 しかし、回り込もうとすると、先ほどの竪堀によって侵入を邪魔される事となる。 中に入ろうと四苦八苦する間に、城内兵に狙い撃ちされてしまうからだ。(図3イメージ図) このような谷間の居館部で、竪堀を落とすパターンは、第1回の諏訪山城、諏訪山北城、第6回の粟野城にも類例が見られる。 ■考察 さて、ここまで滝尾山城を見てきたが、冒頭にも記したが、“山麓の城”が独立しているように見えるのはどうしてなのか?を考えたい。 まず、単純なのは時代差である。 “山麓の城”を廃城とし、その後、山上の「新城」=“山頂の城”を使うようになったとする考え方だ。 しかし筆者は、“山上&平野部の城”で敵と戦いを挑んでも、“山麓の城”で挑んでも、お互いの被害を伝播させまいとする意思があったのではないか、と推測している。 どちらかが陥落しても、どちらかで防戦しようと考えたのではなかろうか。 これら三つの城は最後の最後まで一緒に機能し、命運を共にしていたと考えたい。 以上、滝尾山城の遺構を見てきたが、この城は残存状態も良く、見応えがあり、非常にわかりやすい。 ハイキンキングコースもある。 山麓-山頂-平野部と巡ってみるのも良いだろう。 ただし調査当時、山頂から“平野部の城”へは、道がちゃんと整備されていなかったのでご注意願いたい。 鹿沼は本当に素晴らしい。 以上。 ◆城の位置図(国土地理院地図)  ※参考文献:鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史編さん委員会 ※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:帰ってきた <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

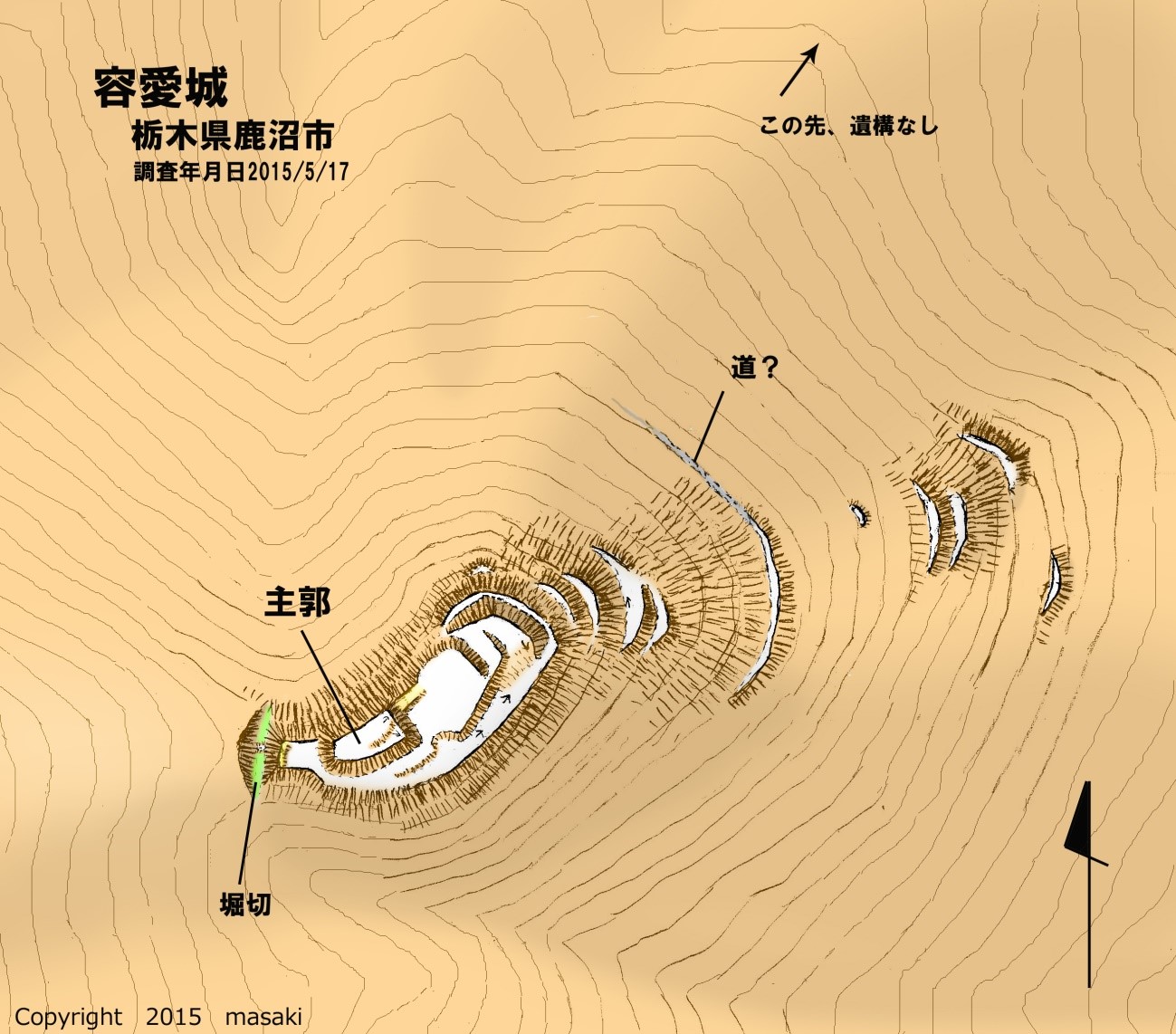

| 第7回 容愛城 鹿沼市草久 鹿野入 |

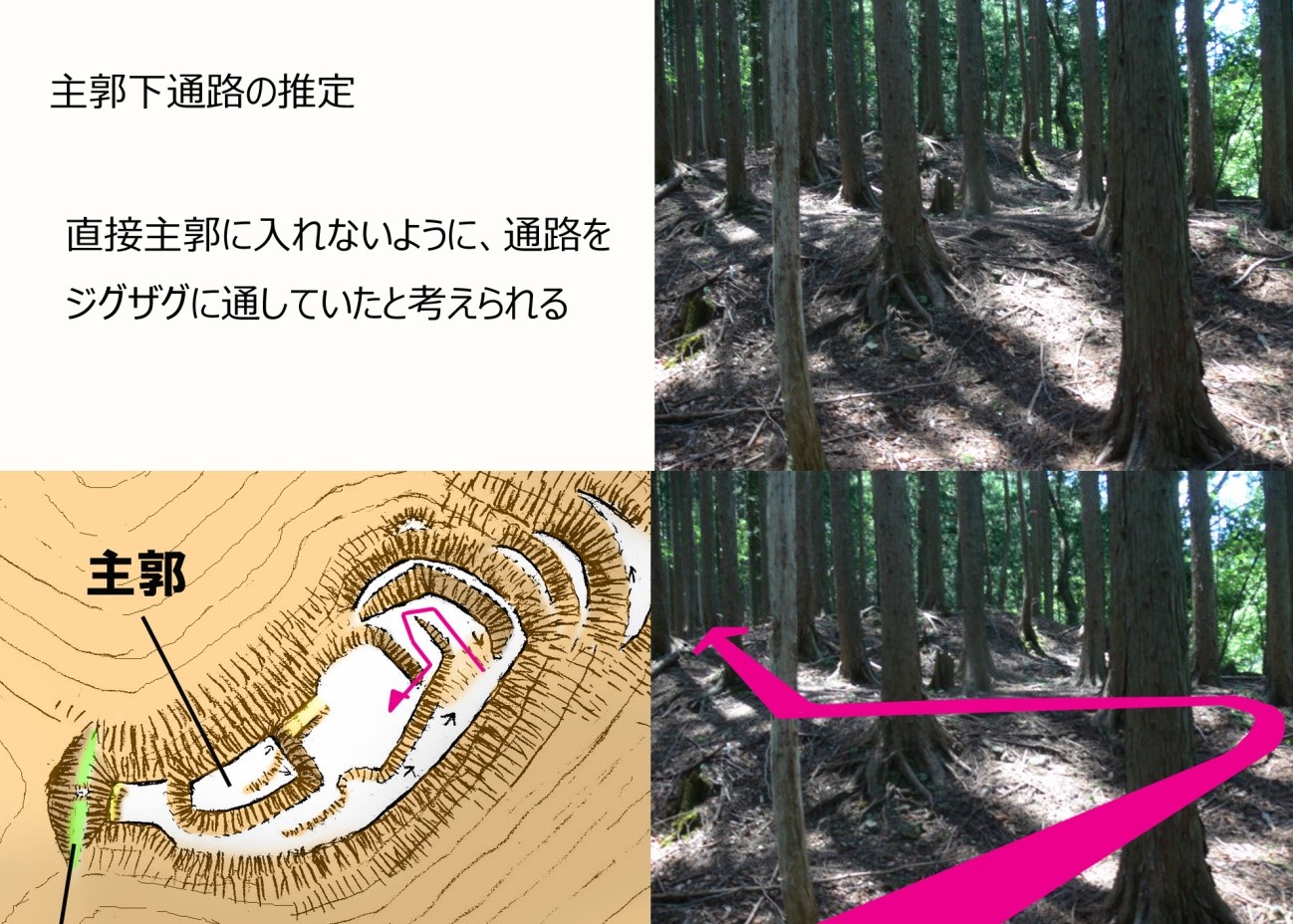

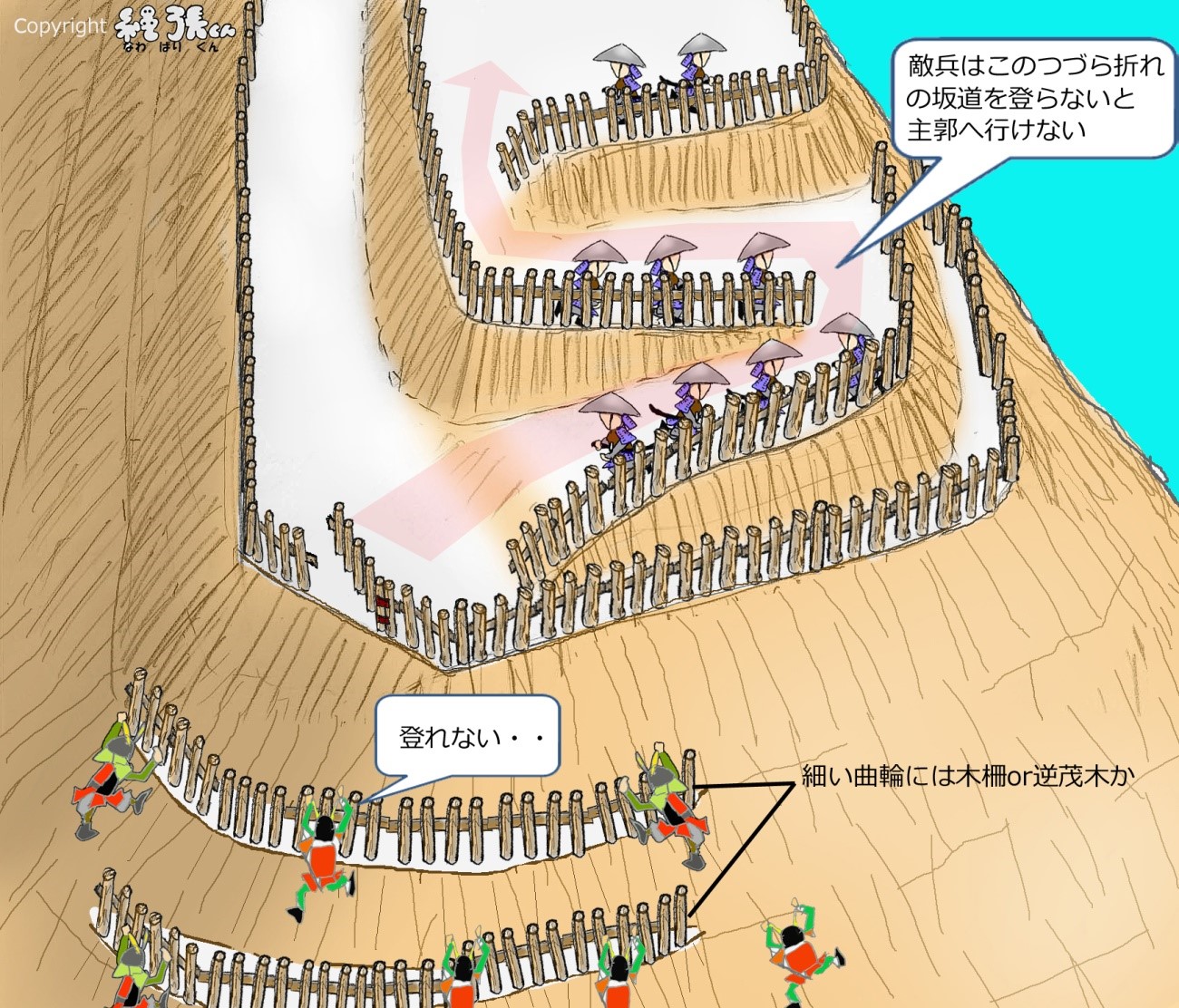

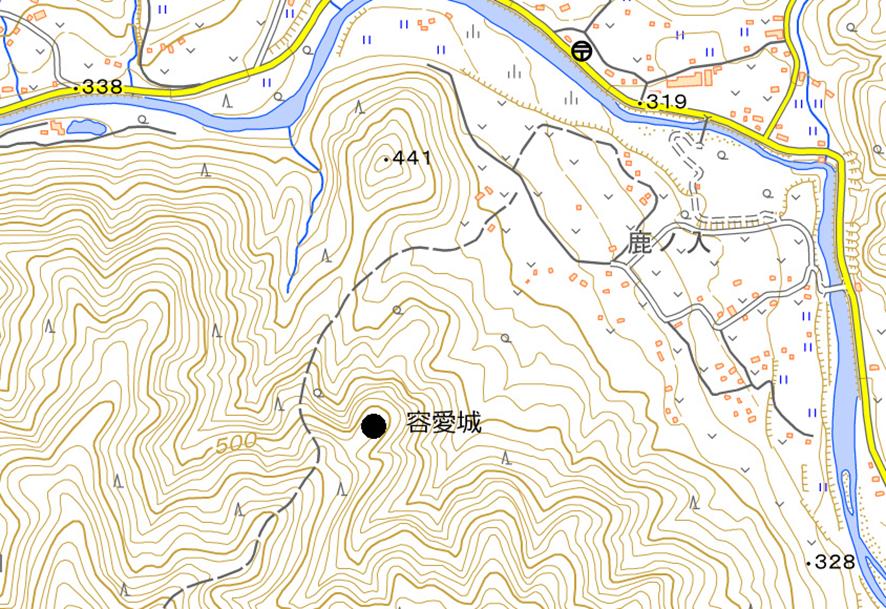

| 図1ー容愛城縄張り図(上が北)  第7回目は、容愛城を紹介したい。 第1回から6回までは、割と大きな城跡を紹介させていただいたが、この容愛城に関して言うと、その規模はかなり小さい。 しかし、土塁、堀切をちゃんと施していることから、城(※1)としてちゃんと機能していたと考える。 さて、鹿沼市発行の城郭調査資料「鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年 鹿沼市史へんさん委員会」(※2)では、残念なことに、この城の位置を間違えて掲載している。 もし、この城を訪ねようと思う方がいらっしゃれば、当所は山深く、遭難に繋がる可能性もある為、本稿の位置図を参照にして頂きたい。 ■城の立地 城は標高510m、山の中腹にある。 位置図からもわかるように、眼下約150m下の“鹿ノ入(かのいり)”の集落全体を見渡せる場所に立地している。 このことから、この城の大きな築城目的は、この立地を利用し、鹿ノ入の集落及び周囲街道を監視する事であったと考える。 資料※2では、国土地理院の地形図上に記載されている山道を封鎖する関所と仮定しているようであるが、そもそも城の位置を間違えているので、その解釈は誤りだろう。 また、当城は地元の地誌にその存在が記されているのみで、築城歴史については明らかでないようである。 通常であれば、周辺を治める武士達ということになるが、村の人たちが自ら城を築き、城を管理するという考え方(※3)もある。 良くわからない所も、この城の魅力である。 ■城の遺構 非常にシンプルな構造である。 南西側の山続きを一本の堀切(尾根続きを断ち切る堀)で区切り、城域を区画する。 写真1ー堀切  主郭(本丸)は最高所の四角い空間である。 その他は、斜面を段々畑のように加工し、曲輪(人工的に平にした場所)としている。 主郭近くは広めの曲輪を配置しているが、東斜面には人一人が立てるか立てないかの細い帯状の曲輪を数段配置する。 筆者はこれらの細い曲輪は人が待機するというより、図3のように逆茂木(先端を尖らせた枝を外に向け、敵の侵入を防ぐ防御壁)や木柵だけを施し、障壁として使っていたのではないかと考えている。 主郭につながる通路であるが、遺構から判断すると、図2、3のように道をジグザグに曲げ主郭へ繋げていた様子が伺える。 図2ー主郭下通路の推定  これは、主郭への直接攻撃を防ぐための時間稼ぎの構造である。 おそらく往時は、各曲輪の際に柵が設けられていたと考えられるので、下方から敵が攻め上がってくるとすれば、主郭までの通路がジグザグになっているのがわかりづらいだろうし、頂上に到達するまでに時間がかかる。 その間に守備側は相手を攻撃するという戦術だったのだろう。 図3ー主郭下まわりのイメージ図(あくまでも筆者の想像です)  このように大変小粒な当城であるが、遺構の使われ方を想像しながら山を歩く事も山城歩きの楽しみである。 ■城の位置図(国土地理院地図)  ※1 本コラムでは、“城”という物を以下のように考えている。 「戦闘を想定し作られた、地面の土木工事を施した、または、施したとされる領域」(土木工事:曲輪・堀・土塁・石垣など。以下、遺構と称す) 城とはそもそも”そこに留まり、人々の命を守る”施設であり、そのような意識があるから、人やお金や時間を掛け、地面を掻き回し、堀や土塁を作る。 城の伝承があったとしても、いつでも放棄して良い場所には、わざわざ地面をかき回す必要が無いので、土塁や堀は存在しない。 それらは、ただの”陣地”であって“城”では無いと考える。 ※2 鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史へんさん委員会 ※3 城の研究者の間では、村民が城を管理し、その城で戦争に備えたり、立て篭ったりする「山小屋」「村の城」という考え方も提唱されている ※4 筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:帰ってきた ライター 縄張りくん <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

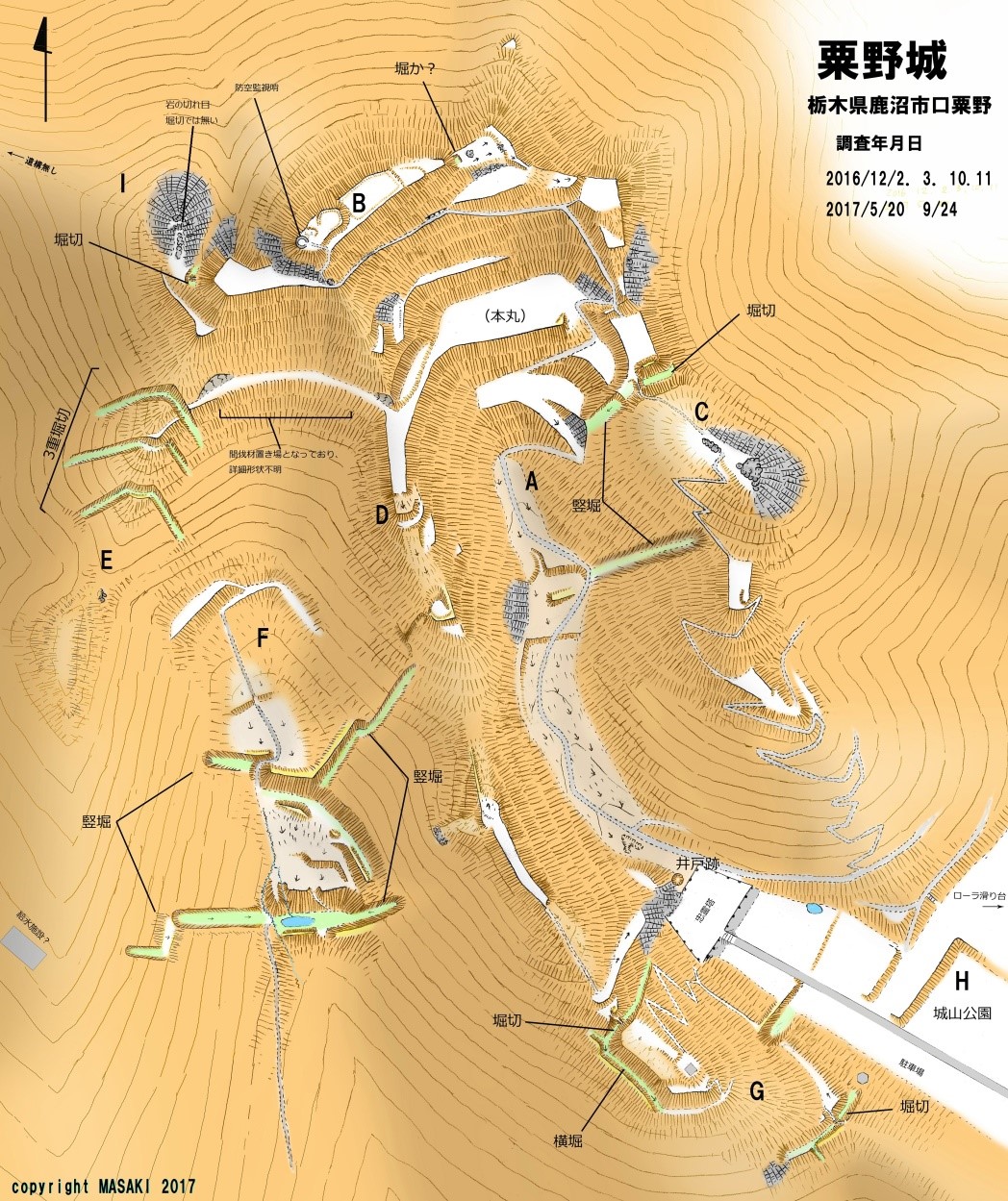

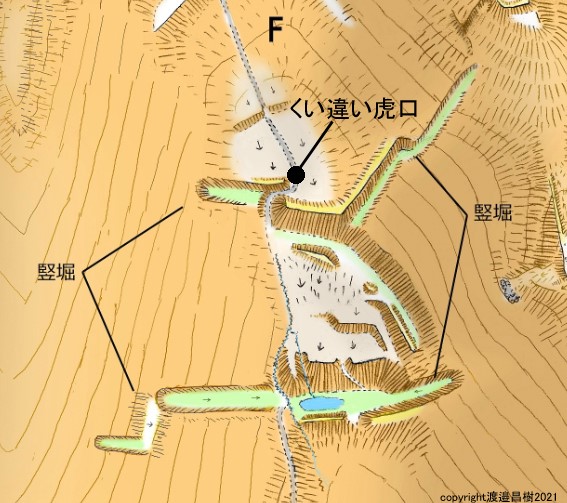

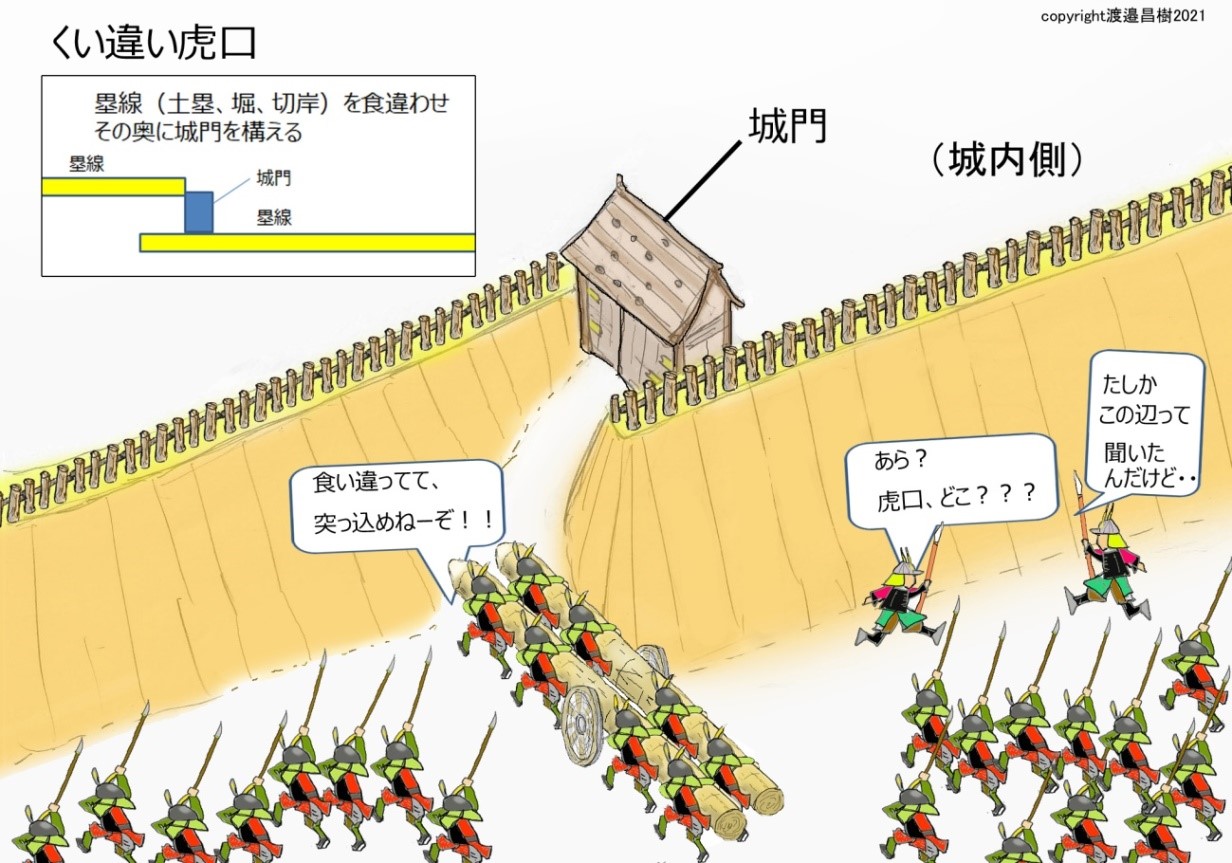

| 第6回 粟野城 鹿沼市口粟野 |

| 第6回は粟野城を紹介したいと思う。 図(1)-粟野城全体図  粟野城は現「城山公園」内にある。 市民の方には、城跡というよりも「つつじの名所」や「城山スカイローラー」という大きなローラー滑り台の場所、と言った方がわかり易いかも知れない。 4月~5月初旬にかけての「つつじ祭り」には多くの市民が訪れ、スカイローラーは大人から子どもまで楽しめる人気の遊具だ。 筆者もかつて子どもたちを連れ、この滑り台を何回滑った事だろう。 さて、このつつじやローラー滑り台の隣山に、粟野城の遺構はある。 ◆山頂の遺構 粟野城の遺構は、標高257mの山頂を中心に広がっている。 今から24年ほど前、筆者が栃木に転勤してきた際は、草が生い茂る非常に荒れた山であった。 しかし最近、地元の方々の努力により、草も刈られ、非常に眺めが効く場所になった。 山頂には、戦時中の防空監視哨(敵機の来襲を監視し、航空隊や高射砲隊に素早く伝達し、戦闘準備完了までの時間を稼ぐ役目)の跡が残っている。 写真(1)-防空監視哨跡  よって、戦時中にこの山は、かなり遺構破壊を受けたと考えられ、山頂付近の曲輪のように見える図(1)-B付近の遺構は、中世の物か、戦時中の工事で均された跡なのか断言できない。 しかし、近代の防空監視哨にも現れるように、細い山頂部分は監視の役目が主だったと思われる。 そこで筆者は、城の主要人の詰める場所は、写真(2)の主郭南の谷間の平坦地だったのでは、と考えている。(図(1)では(本丸)と記載) この場所は、東西の尾根に囲まれる広い空間であり、山頂部と違い、強い風雨も避けられただろう。 また、図(1)-Eの尾根の堀切は、三重堀切であり、栃木県内では珍しい遺構となっている。 調査した2017年当時は、三列に並ぶ堀切&竪堀が、綺麗に残っていた。 興味のある方は、是非確認していただきたい。 写真(2)-主郭南の谷間の平坦地※図(1)の(本丸)  写真(3)-E尾根三重堀切、二番目南側の竪堀  ◆山麓の曲輪 粟野城のもうひとつの特徴は、山麓谷間の遺構である。 まず、図(1)-Aの谷間であるが、ここは城山公園の駐車場に繋がっている。 ここは、先ほどの主要部(本丸)から延びる谷間でもある。 おそらく、ここも居住場所と思われるが、近代に均されてしまったのか、遺構と確信できる物が少ない。 写真(4)-図(1)Aの谷間現況  次にA谷の隣、図(1)―Fの谷間に着目してもらいたい。 谷の中に二段の平坦地を作り、両サイドの尾根から竪堀を落とす構造を取っている。 特徴的なのは上段の曲輪の入口で、図(2)のような「くい違い虎口」を構えている。(曲輪:人工的に作られた削平地、虎口:城の入口の事) 図(2)-Fの谷 くい違い虎口  図(3)-くい違い虎口・イメージ図  図(3)のイメージ図をご覧いただきたい。 くい違い虎口は、ラインの違った土塁、堀、または切岸(削った段のこと)を交差させる事により、虎口が隠れる効果がある。 城門が正面に向いているよりも、敵が門に達するまでの距離、時間を稼げる為、城方は、攻撃チャンスを増やす事が期待できる。 戦国合戦のテレビ・映画で、攻め側が大きな丸太などで城門に突進するシーンを見かけるが、くい違い虎口だと直線的に突進しづらいだろう。 栃木県の事例としては、唐沢山城にも同様な遺構が見られるが、県内としては珍しい遺構だと思う。 さて、Fの谷は、筆者調査当時、なにしろ草深かった。 もし見学を試みる方がいらっしゃるのであれば、十分気をつけて臨んでいただきたい。 図(4)-城の位置(国土地理院地図)  ※筆者は栃木県の城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URLは、帰ってきたである。 ライター 縄張りくん <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

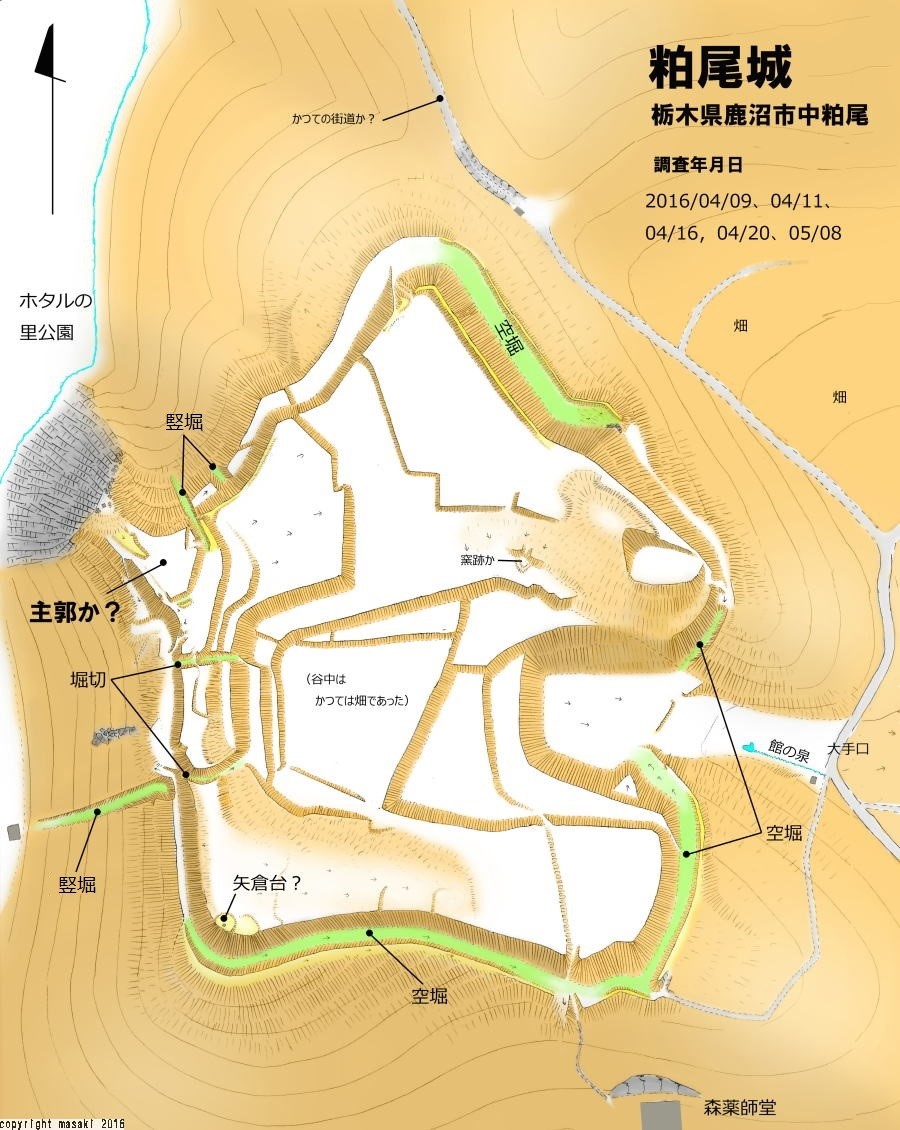

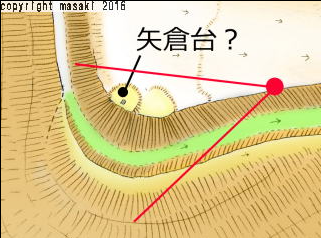

| 第5回 粕尾城 鹿沼市中粕尾 |

| さて、第五回目は粕尾城を紹介したい。 粕尾城は、“小山義政”に関連する城郭である。 下野守護で勢力を伸ばした小山義政は、鎌倉公方足利氏満と対抗し、反乱を起こした。 これが「小山義政の乱」(1382)である。 結局、義政は追い詰められ、この粕尾城が終焉の地となったと言われている。(※諸説あり) 写真(1)-粕尾城を臨む  彼の正室芳姫は、義政に戦の直前に離縁され、実家に戻される。 しかし、彼を慕う気持ちから芳姫は粕尾城を目指すが、思いむなしく近くの谷倉山あたりで殺されてしまう。 そのような悲話も残るのが、粕尾城である。 図(1)-粕尾城縄張り図  さて、図(1)を見てお分かりになろうが、北海道の五稜郭を想像させるヒトデ型の縄張りである。 これは全くの偶然で、城域に谷部を取り込んだことにより、このような形になったのだと思う。 ■主郭部 図(1)では「主郭か?」と記載してある祠のある場所が、城の最西端・最高所である。 しかし、主郭にしては少々手狭く、筆者は周囲の2~3段目の曲輪も含み「主郭部」としていたのだろうと考えている。 主郭部周りのみに、細かい堀切や竪堀が施されていることも、その証拠になるかと思う。 ■外周の切岸と空堀 さて、冒頭でお伝えした五稜郭のような外周であるが、それを形作っているのが切岸(人の手で作られた段々)である。 この切岸にそって、空堀が伴っている。 ただし空堀は、北、東、南面に存在し、西面のみ無い。 その理由は、西面のみ急崖であることが考えられる。 また、現在県道が通る城の西側は、川、またはその氾濫原だったとも考えられる。 写真(2)-外周部堀と切岸   要は、もともと城の西側は、川が堀代わりとなっている為、わざわざ内部に空堀を作る必要が無かったのだ。 図(2)粕尾城周辺地形図-国土地理院地図より  現在の県道が昔は無かったと考えれば、かつて粕尾城を通過する街道は、図(2)の薄ピンクの道であったと考えられる。 薄ピンク色の道は、粕尾城を舐めるように這っていることから、粕尾城はこの街道を監視するために作られたと考えたい。 写真(3)-館の泉・大手口  また城の東側に「館の泉」と称し水源があるが、城の守りもこの方向だけ開放されている。 それは、想定される街道筋に大手(城の正面) を設けていた為であろう。 ヒトデ型、五稜郭型の粕尾城。 この城は街道を監視するため、そして、敵が街道方向から攻め込んでくる事を想定し、必然的また偶然的に、この形になったのだ。 ※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URLは、帰ってきたである。 <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

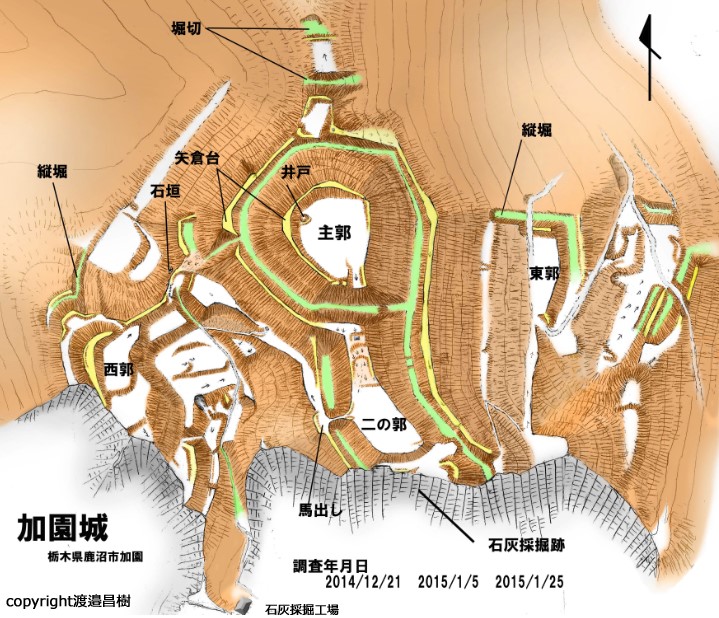

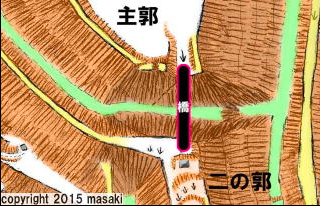

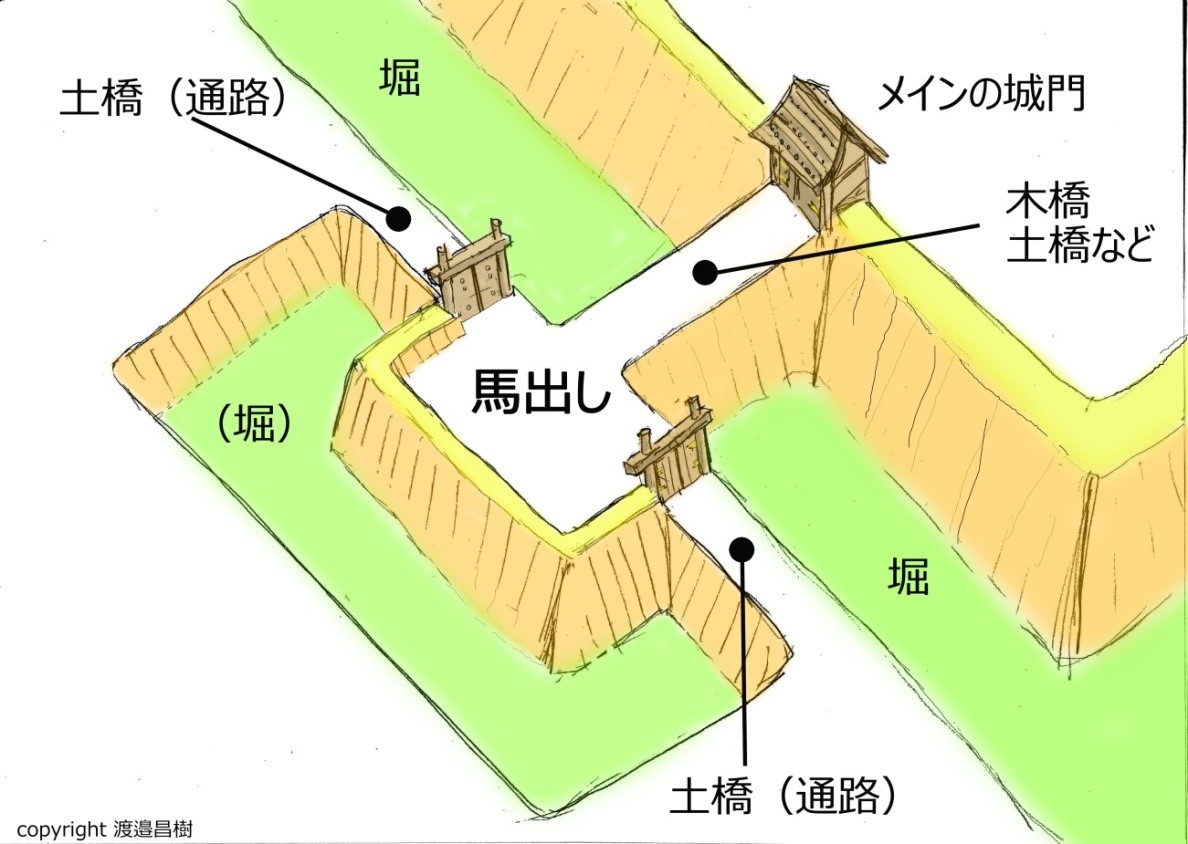

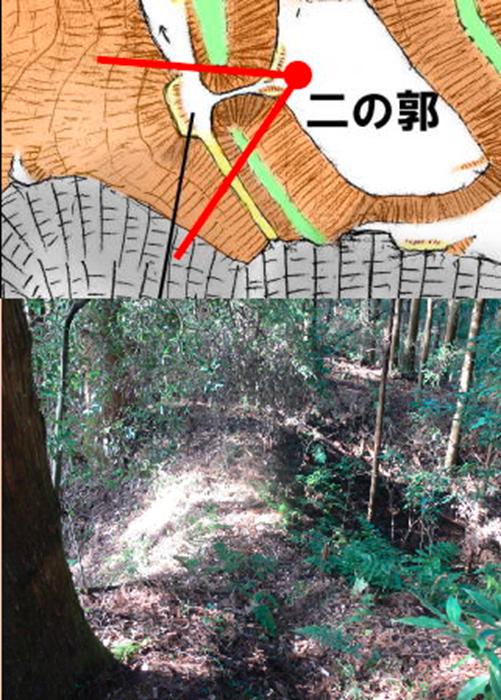

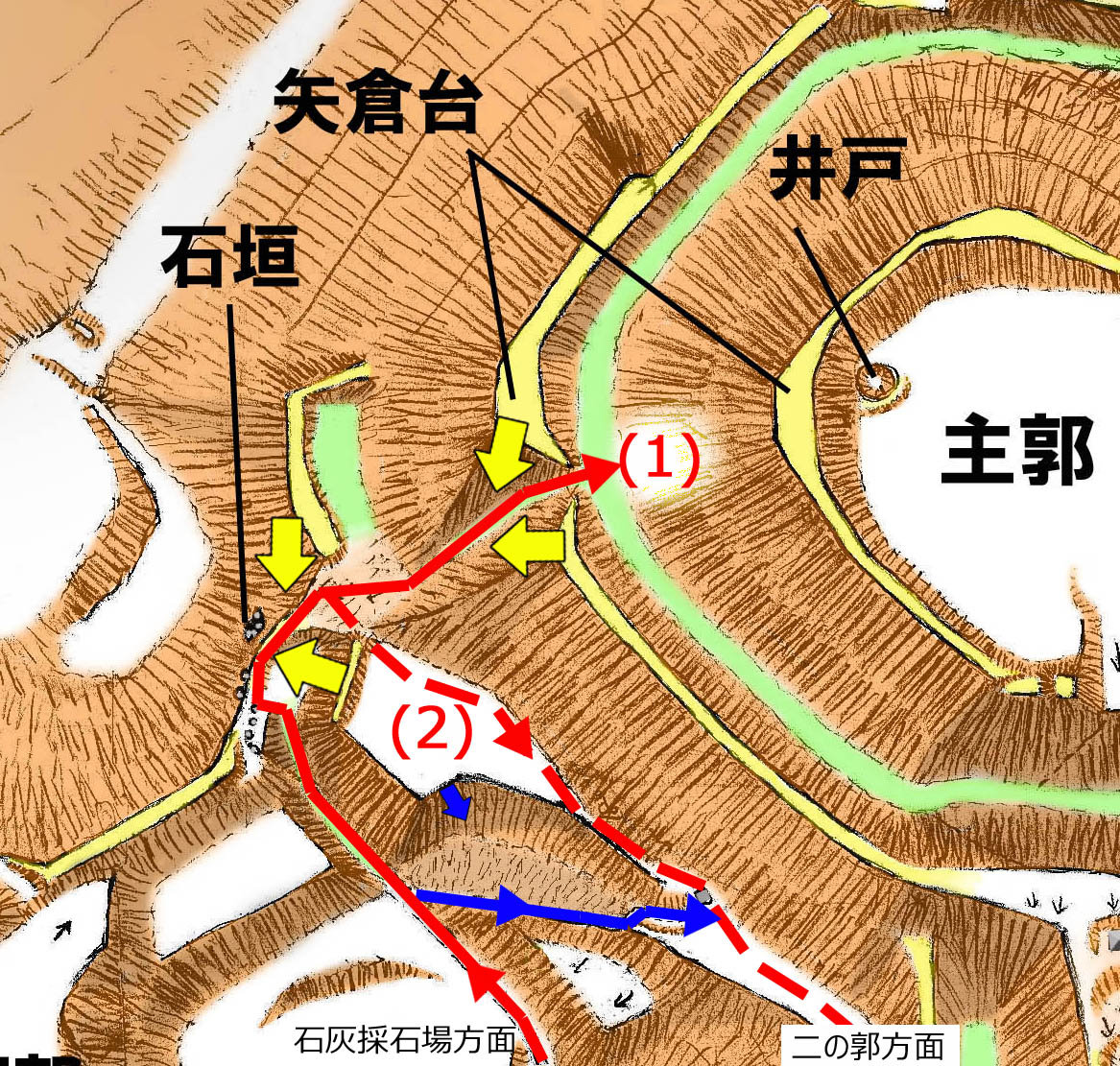

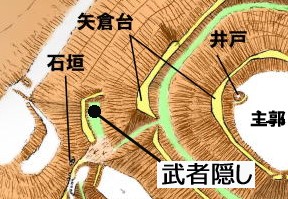

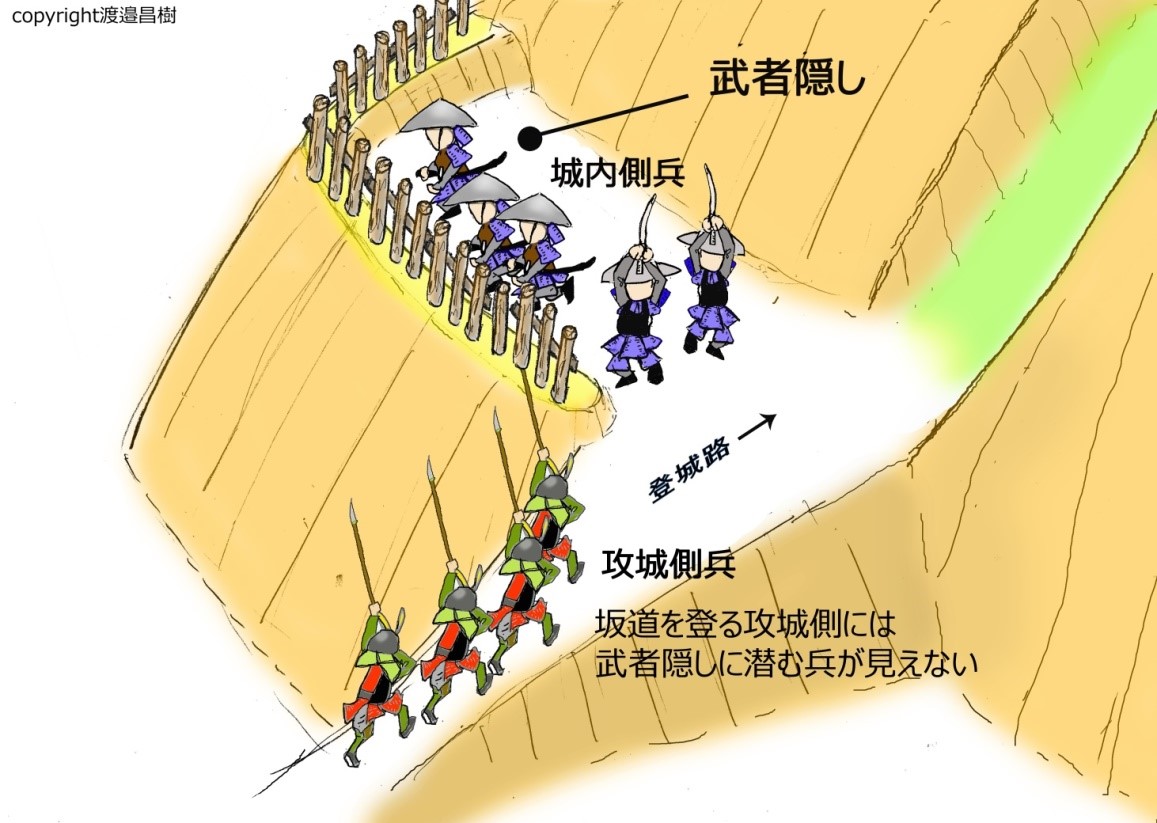

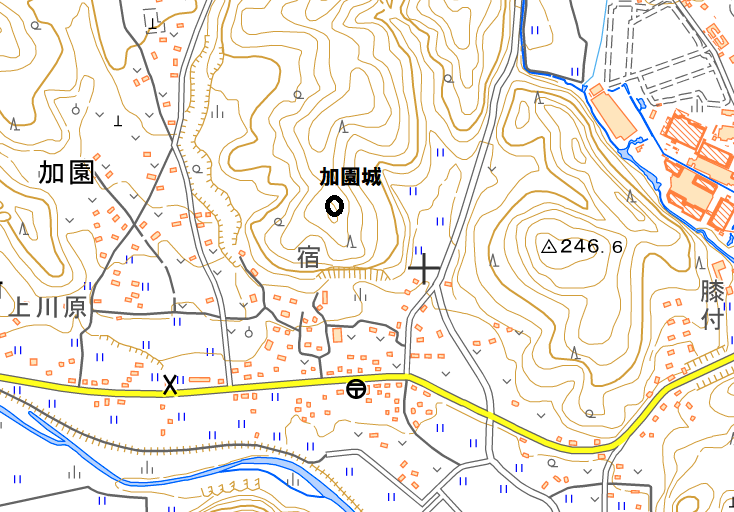

| 第4回 加園城 鹿沼市加園 |

図(1)-加園城縄張り図(上が北) 第四回目は、加園城を紹介したい。 加園城は石灰採掘場で破壊されているものの、残っている部分は非常に見ごたえのある城だ。 筆者は調査当時、この石灰採掘場の方にお断りして、登城させて頂いた。 しかし最近のネット情報をみると、見学用の駐車場と登城路が整備されたようだ。 しかも、現地の解説案内板として、筆者の縄張り図も設置されている?・・ようである。 ■主郭 円形の曲輪(人工で作った平坦地)であり、周りには土塁が巡る。 特に西から北に向かって土塁が高くなっている。 最西端の土塁は幅も有り、“矢倉台”だったと筆者は考えている。 主郭内には井戸跡もしっかり残っている。 井戸跡には石が散在することから、石組み井戸の可能性がある。 図(2)-主郭と二の郭間の木橋  主郭の南には、土塁が切れている部分がある。 二の郭側からは、それに呼応するように細長く曲輪(人工の削平地)が伸びてきている。 高低差が少ないことから、ここには木橋が掛けられていたと考えられる。 ■二の郭 その木橋の懐からは、細長い土塁が発生する。 土塁は襟巻のように、主郭及び二の郭全体をぐるりと囲んでいるのがお分かりになると思うが、非常に壮大な遺構である。 二の郭から外部に出るには、西側の土橋(堀などで挟まれてできた土の橋)で対岸に渡る。 対岸に渡り切った所に小スペースがある。 ここは「馬出し」と呼ばれる施設と筆者は考えている。 今回はこの「馬出し」について説明したい。 図(3)のイメージ図をご覧頂きたい。 図(3)-馬出しイメージ図  “馬出し”はメインの城門を直接攻撃されないよう、その手前に施される施設だ。 ここにワンクッション置く事によって、メインの城門を堅固にできるというわけだ。 この“馬出し”は、城郭研究者の間で様々な様式が事例として紹介され、どのような条件を満たしていれば“馬出し”と呼べるのか、意見が定まっていない所がある。 写真(1)-加園城の土橋、その先が馬出し  ここでは、筆者の考えとして、メインの城門に対して橋頭堡的な役割(きょうとうほ・橋を守るために築いた堡塁)を持つスペースはすべて“馬出し”と考えたい。 さて、加園城の場合、この“馬出し”からは南北に土塁、通路が延びている。 南側は石灰採掘で破壊され、その先がどうなっていたかわからない。 北側は山を下り「西郭」方面に向かうようになっている。 この西郭に向かう道に、面白い遺構があるので、次に紹介しよう。 ■西郭方面 図(4)-登城路  “馬出し”から西郭へ向かう途中に図(4)のような遺構がある。 主郭下の土塁が切れて、竪堀状の溝・赤(1)が下方に向かっている。 さて、石灰採石場方面から上がる登城路については、市の刊行物(※1)では、赤(2)の破線とし、二の郭へ向かう、としている。 しかし、筆者は赤(1)の竪堀状の溝の方が登城路としてふさわしいと考えている。 理由は、こちらのほうが周囲の土塁から、黄色矢印方向に矢や鉄砲などで敵を攻撃できるからだ。 また、赤(1)が登城路であれば、主郭直下の矢倉台や主郭最西端の矢倉台も、ルートに対し非常に攻撃的な位置となる。 以上より、石灰採石場方面からの登城路は、赤(2)ではなく、赤(1)と考えたい。 写真(2)-竪堀状の溝(登城路と考える赤(1))  さて、この登城路まわりに、もう一つ紹介したい遺構がある。 それは「武者隠し」だ。 図(5)-加園城武者隠し部  “武者隠し”とは、土塁で囲んだ曲輪の中に、兵を潜ませておく施設だ。 当然のことながら、この構造は、登城路横に設けられることが多い。 その役目であるが、攻城側兵(敵)は登城路を下から上に登ってくるので、“武者隠し”に潜む城内兵は、まず見えない。 図(6)-武者隠しイメージ  城内側兵は、攻城側兵(敵方)を引き寄せたところで、突如攻撃を仕掛けるというわけだ。 敵方は突然の攻撃に慌てふためき、統率、戦意が失われるだろう。 “武者隠し”は現状遺構で見ると、堀によく似ているのだが、目的が堀の「遮断」に置いた物ではなく、「攻撃」に重きを置いた物と捉えて頂きたい。 土塁が周囲の物に比べ低い事も、その特徴と言える。 繰り返しになるが、この“武者隠し”のような、非常に凝った施設が有効的に使える事からも、石灰採石場から上がってくる登城路は赤(1)だと筆者は考えたい。 二の郭へ向かうルートは赤(2)ではなく、図(4)の青線のルートだったのだろう。 写真(3)-登城路付近石垣  最後に、この城には石垣が多用されている。 写真(3)は、登城路にある石垣の写真で、明らかに人が積んだものと考えられる。 主郭の井戸跡も石が積まれていた。 ということは、今は土に埋もれてしまっているが、発掘をすれば、かなりの石垣遺構が顔を出すかもしれない。 ちなみに加園城は、戦国期に渡邉氏が築き、その情勢において従属先を変えていたようだ。 時代の流れに従わざるを得ない地方武士にも関わらず、加園城には馬出し、武者隠しなど、高度な築城技術が施されている。 いったい渡邉氏はこれらの縄張り手法を、どこから仕入れたのだろうか? 加園城は、後世の石灰採掘によって削り取られ、大きく変貌してしまっている。 それは縄張りだけでなく、城の歴史までも、深くえぐり取ってしまった様な気がしてならない。 ※1 鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史へんさん委員会 ※2 筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL:http://saichu.sakura.ne.jp/tochigitop.html(新しいウィンドウが開きます) 図(7)-城の位置(国土地理院地図)  <編集部より> 本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。 あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。 |

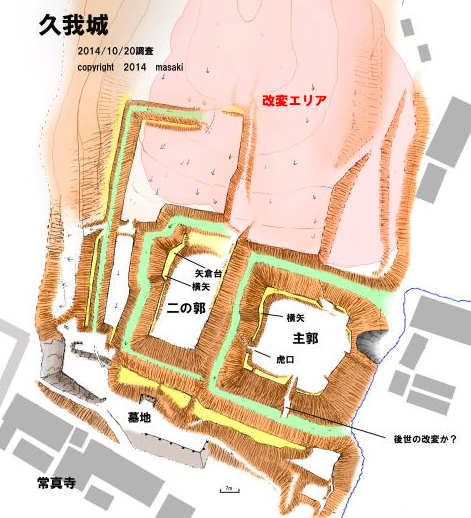

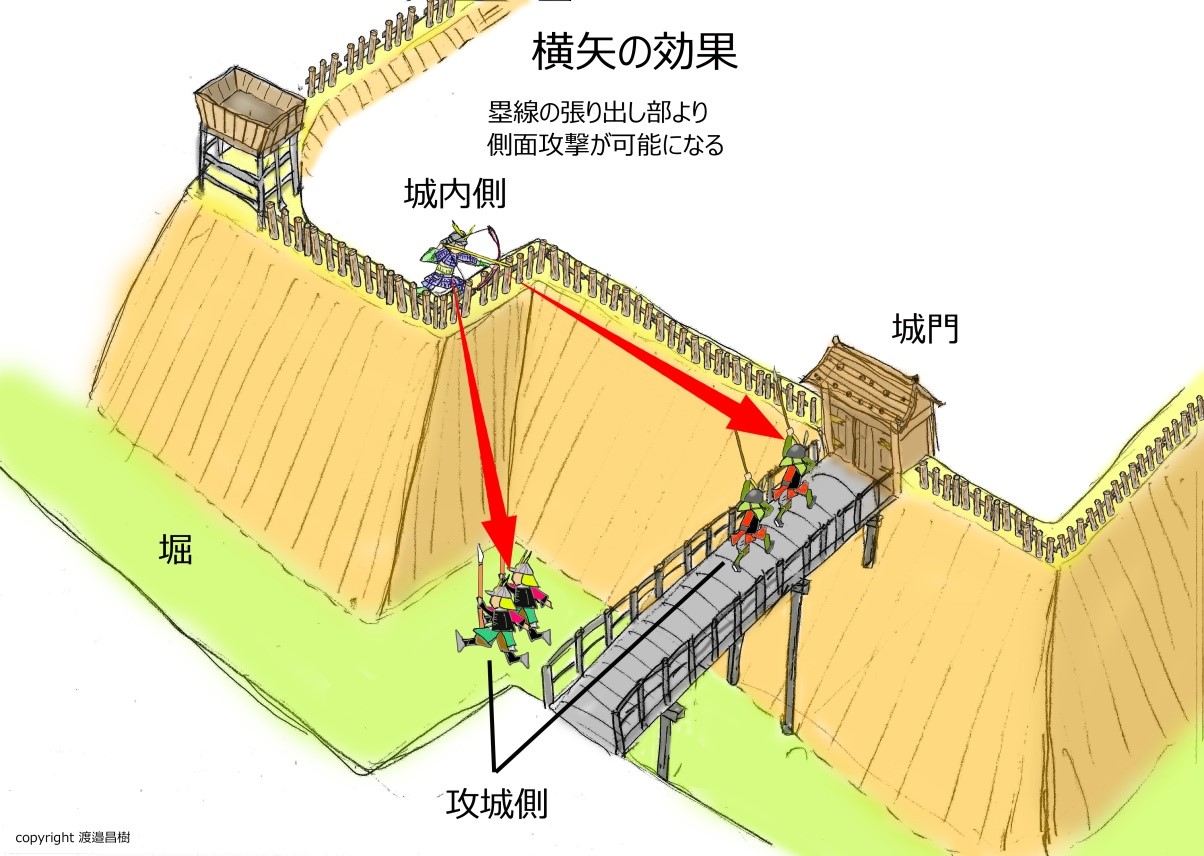

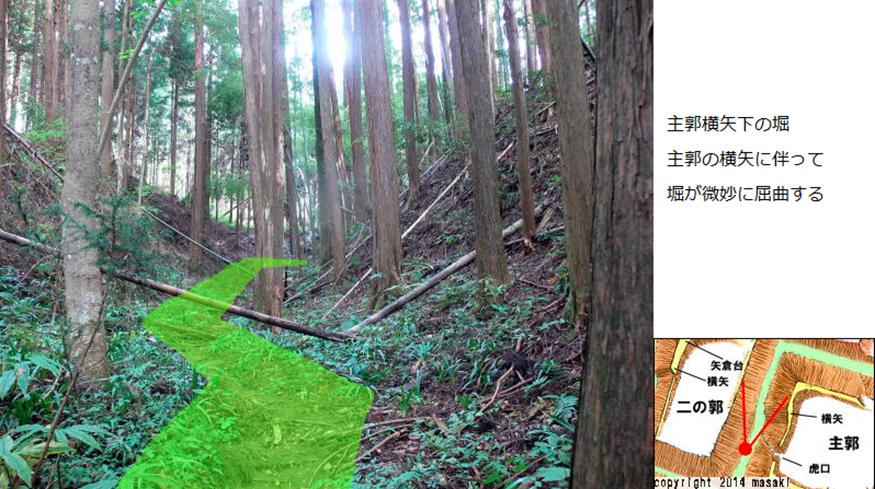

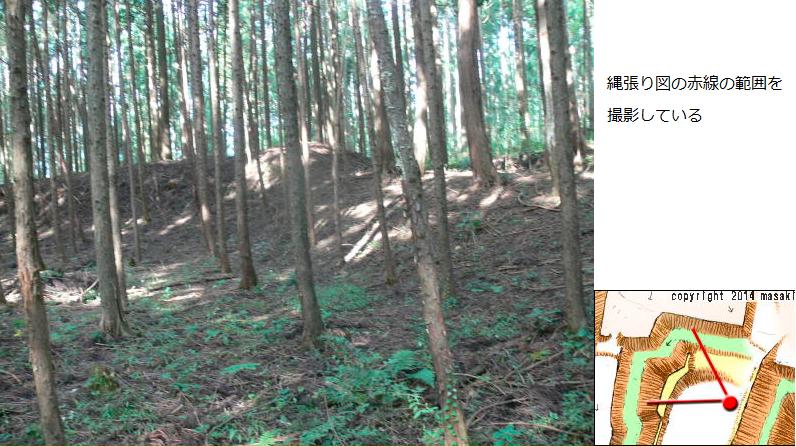

| 第3回 久我城 鹿沼市久我 |

図(1)-久我城縄張り図(上が北) 第三回目は久我の“久我城”を紹介したい。 この城の歴史も定かではない。 一部の資料では、佐野氏方についた“久我氏”の城というが、確証が無いそうだ。 城は常真寺裏手に延びる舌状台地(舌を出したような細く突き出た台地)に築かれている。 主郭、二の郭、三の郭などが残るが、主郭北側の森の中は、遺構がはっきりしない。 何故であろう? 写真(1)-1949、1975年航空写真(国土地理院ホームページより)  そこで、写真(1)の国土地理院の航空写真を閲覧させて頂くと、1949年時点で、主郭北側は大きく切り開かれ、改変されている事がわかる。 主郭以北の遺構が明確でないのは、このような理由があったのだ。 よって筆者の縄張り図では、赤い網掛けをし、“改変エリア”と表現させて頂いた。 では、ここからは遺構を詳しく見てみよう。 ■主郭 ほぼ真四角な曲輪である。 東面を除き、全周に土塁が回っている。 虎口(郭への入り口)は、西の土塁の切れ目と考えられる。 対岸の二の郭と高さが揃えられていることから、ここには「木橋」が掛けられていたのだろう。 現在、北と南にも主郭に入れる道が存在するが、後世の改変と筆者は考えている。 主郭への入り口は西の一か所だけで良いだろう。 図(2)-横矢のイメージ図  さて、主郭の土塁をよく観察すると、西側の土塁の一部が微妙に西方に張り出している事が、図(1)でお分かりになると思う。 これは「横矢」(横矢掛け、横矢掛り)という。 図(2)のイメージ図を見て頂きたい。 まっすぐな塁線上からでは、直線的にしか攻撃できない。 それを、もっと効率的にしたものが、横矢である。 城内側の土塁を一部屈曲させて、橋を渡ってきたり、堀の中から攻めてくる攻城側の兵を、側面攻撃できるようにした工夫である。 また、横矢を掛けることにより必然的に堀も屈折する。 堀が屈曲することにより、堀先の見通しが悪くなるのである。 写真(2)-横矢部  堀の中に敵兵がいた場合「あの角を曲がると、誰かが潜んでいるのではないか・・・」そんな恐怖心を攻城側に与える効果も、横矢にはある。 ■二の郭 この横矢構造は、二の郭にも確認できる。 こちらは、屈折した土塁の上がひときわ高く、太くなってる事が図(1)でお分かりになると思う。 ここには横矢を伴った矢倉があったと考えられる。 横矢の効果と相まって、矢倉より堀中の敵兵をさらに上方から狙い撃ちできるのだ。 写真(3)―二の郭矢倉台  一般的に関東では、横矢の使用は、戦国期からの城に多くなったと言われている。 しかし考えてみれば、横矢は極めて単純な発想と言える。 堀、土塁を曲げれば、効果的な攻撃ができるのは当たり前で、横矢は戦国期以前から周知されていたと考えたい。 これらを木橋や虎口等と絡めたり、組み合わせたりする事により、さらに効果的に使用するようになったのが、戦国期からだったのではなかろうか。 さて、二の郭でハッキリしないのが二の郭への虎口(入り口)である。 主郭のように明確に「ここだ!」と言える場所がない。 おそらく、北側の塁線のどこかと考えられるが、先述した近代の破壊によってわからなくなったと考えている。 ■三の郭 二の郭のさらに西から北にかけて、三の郭がある。 この郭の堀は、丘陵斜面を一直線に北上し、東にクランクして忽然と消えている。 いわゆる一番外周の堀と思えるが、残念ながらここも遺構が失われてしまった。 おそらく主郭、二の郭をすっぽり囲んでいた構造だったと考えられる。 さて、横矢を中心に久我城を紹介してきた。 この地域にこれだけの規模の城が、どうして存在するのか? 近隣には第2回で紹介した龍階城や、その他、金ケ沢城、上南摩上の城など、城主不明の城が存在する。 当城主の久我氏含め、謎の多い地域である。 追記 ※常真寺近隣には地元では有名な蕎麦屋が多数ある。 城見学でお腹を満たしたいときは立ち寄ると良い。 ※筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URL 帰ってきた 図(3)-城の位置(国土地理院地図)

|

| 第2回 龍階城 鹿沼市引田 |

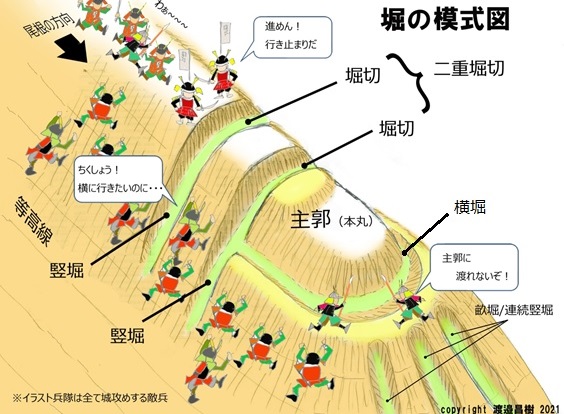

写真(1)-龍階城縄張り図(上が北) さて、第二回目は龍階城を紹介したい。 龍階とは要害が変化したものと思われ、所謂城郭関連地名である。 写真(1)の図面は第1回目と同じく、緑色が堀、黄色が土塁、白抜きの所が人工の平地(城郭用語では曲輪、郭などと呼ばれる)を表現している。 龍階城の歴史は定かではない。 近隣の金ヶ沢城と対峙する城と考える論考もあるが(※1)確証はない。 そのような歴史的には不明確な謎の城であるが、その山中に残る遺構は見事なまでに明確なのである。 まず、図面をご覧になっていただきたい。 最高峰「主郭」(=近世の本丸)を頂点として、緑色の線が何本も入っている事がおわかりになると思う。 繰り返しになるが、これらが城郭用語でいう「堀」である。 山をたくさんの「堀」で切り刻み、敵から城を守ろうとしている。 お城を趣味でやられている方は、当然ご存知だと思うが「堀」には色々な種類がある。 第2回は、この龍階城を題材に、実際の遺構写真をみていただき、「堀」の基本形を覚えて頂こうと思っている。 ところで、「堀」の種類もそうであるが、実は城郭用語というのは極めて曖昧で、残念ながら一本化されていないのが現状である。 研究者によって様々な用語が作られたり、同じ意味でも言い方が違っていたりする。(※2) 今回は大抵の人が引用し、使ってもおおよそ万人に通じる差し障りのない用語を選んで紹介していきたい。 まず、堀の模式図を下に載せてみよう。 写真(2)-堀の模式図  写真(3)-堀切  模式図を見ていただければ、大体イメージが出来たと思うが、写真(3)は主郭北の“1の堀”である。 山の尾根の続きを断ち切るように配置される堀を「堀切」という。 写真(4)-二重堀切  写真は主郭西にある「二重堀切」である。 文字通り、堀切を二つ重ねたものを言う。 当然、三つのものは三重堀切となる。 極めて単純な発想であるが、堀を重ねることにより、圧倒的な防御力を産んでいる。 写真(5)-竪堀  山の斜面を下る堀を「竪堀」という。 等高線に対し、ほぼ直角に走る堀と考えて良い。 写真(5)は写真(4)の二重堀切から続く「竪堀」である。 麓に達するほど長く続く竪堀である。 「竪堀」は敵が斜面を横に(等高線に沿って)移動することを防ぎ、敵の攻撃の広がりを防ぐ役割があると言われている。 竪堀がないと、敵兵は山の全方位から頂上部を目指すことができてしまうからだ。 「竪堀」を山の上から落とし、敵兵の横移動を規制化し、敵を集約させたところを上方から攻撃しようという狙いもある。 山の「斜面」を切り刻む堀と考えても良い。 龍階城の場合、この(5)の長い竪堀が一本あることによって、これから山を登り、城を攻めようとしている敵軍団を、麓から2分することができるのである。 写真(6)-横堀  竪堀と異なり、山城や丘陵上の城の場合、等高線に沿ってできた堀を「横堀」という。 当城では明確な物が見当たらないのであるが、該当しそうな場所は最東端の写真(6)、ここだけである。 今は埋まって、明確に堀と断言できないが、現地を観察して筆者は「横堀」の可能性があると判断している。 この堀の役割は、模式図を見ていただきたいが、城内兵と敵兵の距離を保つことである。 距離を保ち相手の直接攻撃を避け、逆に「横堀」に侵入した敵を城内側から迎撃できる。 敵兵の動きを、「点」ではなく、広く「線」で止める効果があるのだ。 さて、ここまで龍階城の遺構を用い「堀」について解説してきたが、イメージはお掴みになれたであろうか。 第三回以降も、お城用語を鹿沼の城で紹介する機会を設けたい。 最後に、筆者は城に関するホームページを開設している。 乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。 URLは、帰ってきた である。 写真(7)-城の位置(国土地理院地図)  (※1) 鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史へんさん委員会 (※2) 例で言うと、石垣の呼称である。 そもそも“石垣”なのか“石積み”なのかから始まり、石の積み方、技法、加工による呼称等、様々な言い方がある。 筆者もちゃんと説明できない。 |

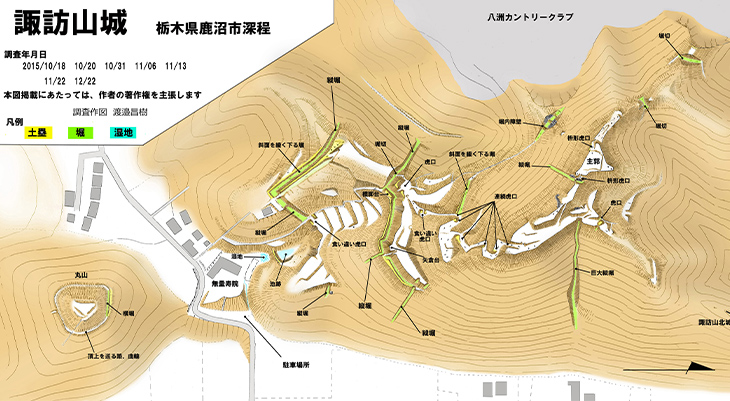

| 第1回 諏訪山城と諏訪山北城 鹿沼市深程 |

| 読者の皆様は、鹿沼市にかなりの城があったことをご存知だろうか? 城といっても、天守や高い石垣を持った城ではない。 それより以前に作られたと考えられる「土の城」である。 鹿沼市では既知の城の集大成として、平成14年「鹿沼市の城と館」が刊行されている。 行政の区域が現在とは異なっていたが、これによれば鹿沼市には、伝承、推定を含め50ほど城があることになっていた。 しかし、この本の発行後も幾つかの新城が発見されている。 本コラムはそれら新発見の城も含め、鹿沼市の魅力ある城々を紹介していきたい。 紹介と言っても、本コラムでお話することは城の歴史や築城者の話に主体は置かない。 あくまでも「城」そのものに焦点を当てたいと思う。 所謂、城の構造を意味する「縄張り」である。 あくまでも筆者の私見であり、先述の鹿沼市の刊行物とは異なる論述もあるかもしれないが(むしろその方が多いが)、ご容赦願いたい。 また、城の近傍に気にいった「名所」「食」情報もあれば、簡単に合わせて紹介したいと思う。 なお、本コラムを見て城を訪ねる方もいよう。 しかし鹿沼の城の多くは私有地である。 立ち入りには、本来、所有者の許可などが必要であろうが、その方を見つけることも難しい。 見学したい場合は最低限のマナーとして、必ず近くにいた地元の方に一声掛けよう。 大抵の場合は快く受け入れてくれるはずだ。 会話の中で、思わぬ情報の副産物を頂ける場合もあるので、必ず行っていただきたいものである。(地名、伝承など) さて、第1回目の今回は、鹿沼市深程の諏訪山城と諏訪山北城を紹介したい。 写真(1)-諏訪山城縄張り図  諏訪山城は、佐竹氏の援助を得た北の宇都宮氏に対し、皆川氏が作った城と言われ、そのバックには、後の関東の覇者、小田原の後北条氏がついていたとされている。 その影響か、諏訪山城の縄張りも非常に緻密である。 後北条氏の城の縄張りは、お城ファンの間では非常に技巧的な事で知られているからだ。 写真(1)では緑色を堀、黄色で土塁を表現しているが、山を断ち切るような堀がたくさん配置されていることがお分かりになると思う。 主郭(本丸)は図の右端の最高所になるが、ここへたどり着くために、堀を幾重にも配置し、敵に攻め込まれにくいように工夫している。 また、登城路も直線的な道を避け、何度も曲がらせる複雑なルートにしている。 こうすることで、城を攻めてくる敵への攻撃のチャンス(時間)を増やそうとする意図である。 写真(2)-諏訪山城の堀  さて、筆者は諏訪山城の調査過程で新たな城を発見した。 それが諏訪山北城(筆者呼称)である。 地元の聞き取りはできていないが、筆者が知る限り、この城の存在は当時まで町史(旧粟野町)にも掲載されず、城郭専門書などにも存在が知られていなかった。 諏訪山北城は諏訪山城の北方約500mの山にある。 写真(3)-諏訪山北城  諏訪山城よりかなり距離を隔てたところにあるのだが、城の構造から察するに、諏訪山城と築城者は同じと考えている。 岩盤に守られた主郭(本丸)は圧巻で、城の至るところに見事な城門の跡(枡形虎口※1)が残る。 図では諏訪山城と同様に堀を緑色で示しているが、山の鞍部(あんぶ)、尾根筋、谷筋、山腹に配置され、周囲の山全体を要塞化している。 図では山頂部を「山頂部主郭」と表現しているが、ここは面積も狭く、物見、監視の場所であったと考えている。 写真(4)-山頂主郭直下の岩塊と鞍部の堀切  実際の城の中枢部は山頂ではなく、山と山の鞍部の広い空間「鞍部主郭」であったと考えられる。 生活の場としてはある程度の広さの居住空間が必要であり、この鞍部主郭にたどり着くまでに、諏訪山城同様、幾重の堀、城門(虎口)を通らないと到達できないようになっているからである。 これら2つもの大きな城が存在することから、この一帯でなにか大きな緊張状態があったことは間違いない。 それが一体何なのか、筆者には考察できていないが、そのようなところに鹿沼市深程一帯は、歴史のロマンを感じる地域なのである。 ※1土塁などで枡形状に囲まれる空間を造り、そこに敵を追い込み、城内側からの攻撃を可能にした城門のこと 写真(5)-場所  |